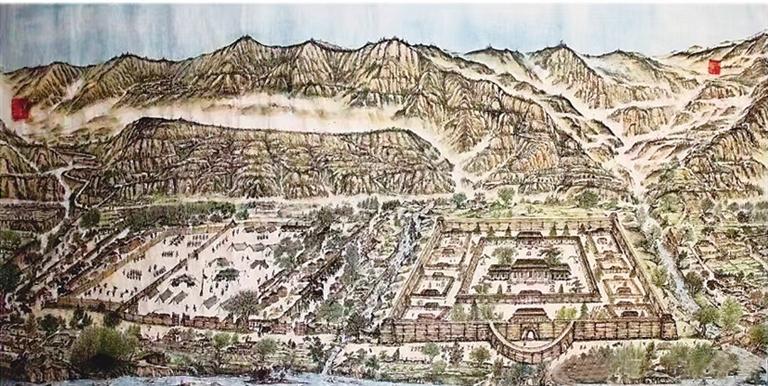

大夏古城遗址

大夏古城遗址位于广通河(夏水)北岸的阿力麻土东乡族乡古城村。分为上古城与下古城,中间由巴家沟分开。下古城(刘家庄)东临寺沟,西到巴家沟,北至堡子山根,南临广通河(夏水),南北约600米,东西约600米,共约36万平方米;上古城东临巴家沟,西临红壑岘,东西1200米,南北600米,面积72万平方米。大夏古城北靠的赵家遗址,也称作棺木山遗址,是一处典型的齐家文化聚落址。大夏古城是历史上古大夏县的县治所在地,也是古代羌族集中居住的核心区域。

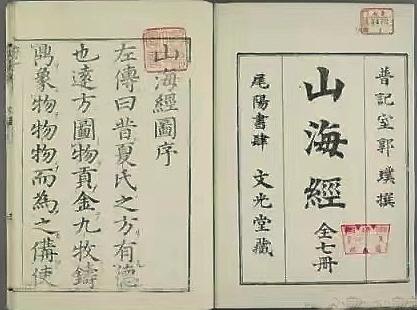

大夏之名,首见《山海经》及周、秦古书。而记黄帝与大夏之交通,则以《吕氏春秋·古乐篇》所记较详。其言曰:“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西,乃至阮险之阴,取竹于懈溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间,其长三寸九分,而吹之以为黄钟之宫。”(卷五)

按此类记载,又见于《说苑·修文篇》《风俗通·音声篇》《汉书》《晋书·律历志》,其文略同。惟“阮险”均作“昆仑”。王静安先生解释,“阮”与“昆”音近,“隃”为“仑”字之讹(见以下引文),是仍同述一事。则黄帝通大夏一事,既见于秦、汉诸书,则在当时必为一有力之传说,反映了战国、秦、汉人的观念。故吾人不妨本之以推求古代大夏之位置,亦古代交通史上颇有意义的问题。

自来言大夏方位者,其说不一。一说在今山西境内;《左传》昭公元年,子产谓叔向曰:“后帝不臧,迁阏伯于商丘,主辰,商人是因,故辰为商星。迁实沈于大夏,主参,唐人是因,以服事夏、商。”杜预注:“大夏即晋阳县。”《史记·晋世家索隐》曰:“唐本尧后,封在夏墟,而都于鄂。鄂在今大夏是也。”又《史记正义》曰:“《括地志》云:‘故鄂城在慈州昌宁县东二里。’按与绛州夏县相近。禹都安邑,故城在县东北十五里,故云在大夏也。”。(《史记》卷三十九)

据上所述,是山西境内之大夏,由夏后氏之故墟而得名,与黄帝时之大夏国无关,暂置不论。其另一说又言在流沙之外,如《山海经·海外东经》云:“国在流沙外者,大夏、竖沙、居鲧、月支。”又云:“西胡白玉山在大夏东,苍梧在白玉山西南,皆在流沙西。”(卷十三)

按王静安先生作《西胡考》,称《山海经》此语为汉后人附益,是也。但葱岭西确有大夏古国,《史记·大宛传》云:“大夏在大宛西南二千余里,嫣水南,其俗土著,有城郭,与大宛同俗。”此必为《山海经》附益之所自出。丁谦作《穆天子传考证》,附《大夏国境考》,以《大宛传》中之大夏即黄帝时之古大夏国。其说云:“葱岭以西有自古著名之国,曰大夏。其立国当在黄帝以前(原注:黄帝遣伶伦至大夏取竹可证),历商与周(原注:《周书·王会篇》及伊尹《四方献令》可证),传世凡二千年,至周襄王十七年,始为马太国所并(原注:见《万国史纲》)。穆天子西行时,其国尚存(《穆天子传考证》附《剞阊鹂韩诸地皆古大夏国境考》)。

如丁氏之说,是葱岭西之大夏,即古籍中所记黄帝以来之大夏国。黄帝时之大夏,乃在东方,自《古乐篇》“伶伦自大夏之西,乃至阮隃之阴”一语引知。但东方之国,何时迁徙至西方,丁氏未加说明。王国维氏、张星烺氏乃提出新解,以葱岭西之大夏,乃由东方迁徙者;而大夏之旧址,原在和阗与且末间,即《大唐西域记》中之睹货逻国。其迁徙当在秦、汉之际。王氏说云:“大夏本东方古国,《逸周书·王会解》云:‘禺氏驹赊,大夏兹白牛,犬戎文马。’又伊尹《献令》云:‘正北空桐大夏。’空桐与禺氏(即月氏)、犬戎皆在近塞,则大夏一国,明非远夷。《史记·封禅书》云:‘齐桓公西伐大夏,涉流沙。’此本《管子》佚文。《吕氏春秋·古乐篇》:‘伶伦自大夏之西,乃至阮险之阴。’《汉书·律历志》《说苑·修文篇》《风俗通·音声篇》同纪此事。‘阮隃’皆作‘昆仑’,‘昆’之为‘阮’声之近(原注:说文目部,阢读若昆),‘仑’之为‘除’字之误也。综此二说,则大夏当在流沙之内,昆仑之东。较周初王会时,已稍西徙。……《大唐西域记》云:‘于阗国尼壤城东四百余里,至睹货逻故国,国久空旷,城皆荒芜。’案于阗国姓实为尉迟,而画家之尉迟乙僧,张彦远《历代名画记》云于阗人;朱景元《唐朝名画录》云吐火罗人。二者皆唐人所记,是于阗与吐火罗本同族,亦吐火罗人曾居于阗之证。又今和阗以东大沙碛,《唐书》谓之图伦碛(原注:《唐书·西域·吐谷浑传》,李靖等军且末之西,伏允走图伦碛,将托于阗。是图伦碛在且末、于阗间)今谓之塔哈尔马干碛,皆睹货逻碛之讹变。是睹货逻故国在且末、于阗间,与周、秦间书所记大夏地位若合符节。《唐书·西域传》云:‘大夏即吐火罗’,其言信矣。大夏之国,自西逾葱岭后,即以音行。除《史记》、《汉书》尚仍其故号外,《后汉书》谓之兜勒(原注:《和帝纪》及《西域传序》),六朝译经者谓之兜怯勒(原注:《婆沙论》卷九世尊极知兜怯勒语胜生兜怯勒中者)。兜法罗(原注:《大智度论》卷二十五,见上),《魏书》谓之吐呼罗,《隋书》以下谓之吐火罗,《西域记》谓之睹货逻,皆大夏之对音。其徙葱岭以西,盖秦、汉间之事。希腊地理学家斯德拉仆所著书,记西历纪元前百五十年时,睹货逻等四蛮族侵入希腊人所建之拔底延王国。是大夏之入嫣水流域,前乎大月氏者仅二十年。故大夏居嫣水南,而大月氏居其北。此其侵略先后之次序也。”(《观堂集林》十三《西胡考下》)

至于张星烺氏所说,约与王氏同,并引斯文赫定《亚洲沙漠探险记》(Durch Asiens Westen)以证明其说。云:“西历纪元前一百五十七年,吐火罗民族居青海布隆吉尔湖畔,以后迁徙至西部土耳其斯坦,近代吐火罗斯坦之名(To- chauitan),即此族祖先所遗留者也。新疆中央大沙漠,土人称之为塔克拉马干。又余在沙漠中发现之古代城市遗迹,亦名塔克拉(Takea)。塔克拉为吐火罗之转音,毫无疑义。和阗附近村庄有名托赫拉(Tochla),古代沙漠逼近城市时,居民皆迁至此村。托赫拉亦必吐火罗民族所遗留之名也。吐火罗民族在上古时代,疆宇广拓,极一时之盛。据克拉勃罗德及圣马丹二人之考证,吐火罗人为西藏种也。”(《中西交通史料汇篇》第一册引)

我对两先生所说吐火罗人曾占有新疆一事可以赞同。但新疆之吐火罗人由东来乎?抑由西来乎?两先生均未曾有明确之说明。晚近东西学者,对此问题研究之结果,以吐火罗文化之来源与佛教之传播有关。如此,是吐火罗人系由西来,并非东往。佛教东来,始于西汉之末,而渐盛于东汉之世。吐火罗人之入新疆,当较此为后。以理推之,或在晋、宋之间。故《魏书》始有吐呼罗之名。与中国古书所记商周时之大夏,迥然二致。《史记·大宛传》本之张骞,张骞述大夏,云:“其俗土著,有城屋,与大宛同俗。无大王长,往往城邑置小长。其兵弱畏战,善贾市。及大月氏西徙,攻败之,皆臣畜大夏。”张骞身至大夏,其说当可据,且与近来国外学者根据古大夏钱币研究大夏之历史,其结论亦相合。是大月氏未西徙之前,大夏完全为希腊人领土之一部。大夏之徒自东方,据前引张氏所引斯文赫定语,谓在公元前150年,以此与张骞出使西域之年(在公元前138年)相较,相差不过十余年。如大夏真有在公元前150年西迁之事,张骞安有不知之理。既知之,而又安有不为武帝称述之理。据斯文赫定所谈,是嫣水大夏徙自东方,未可信也。

然则,中国古书所记之大夏,究何在乎?拟仍根据古书所记地理之形势,而在昆仑与流沙之间,以求大夏之位置。

《史记·封禅书》称齐桓公西伐大夏,涉流沙。《吕氏春秋》又称伶伦自大夏之西,乃至阮险之阴。而阮险又为昆仑之对音。综此以观,信如王静安先生所云:“大夏当在流沙之内,昆仑之东”,直言之,大夏必距昆仑流沙不远。王先生本《史记》所述于阗之南山为古昆仑山,《唐书》之图伦碛(即今之塔克拉马干)为古流沙,故以于阗、且末之地当古大夏。但于阗南山之名为昆仑,始自汉武。商、周时是否亦名昆仑,尚为问题。又今新疆盆地,因气候干燥,本不产竹。古代新疆之气候,与今无殊,则伶伦取竹于昆仑懈谷,决非在新疆境内可知。今按《山海经》记昆仑者凡三:《西山经》云:“西南四百里日昆仑之丘,实帝之下都。”《海内西经》云:“海内昆仑之墟,在西北,帝之下都。”《大荒西经》云:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山名曰昆仑之丘。“按《西山经》与《海内西经》所述多同,当同指一地。如此,则昆仑有二:一在海内,一在海外,即一在域内,一在域外是也。域外之昆仑,晚近一般学者,均指由帕米尔分支东行之喀喇昆仑山,即于阗南山。此说已成定论,不复置辩。惟域内之昆仑,究在何所,尚为疑问。《尔雅·释地》云:“西北之美者,有昆仑虚之璆琳琅玕焉。”《禹贡》雍州:“厥贡惟球琳琅玕。……织皮昆仑、析支、渠搜、西戎即叙。”《汉书·地理志》金城郡临羌县下注云:“塞外有西王母石室,弱水昆仑山祠。”又敦煌那广至县下注云:“宜禾都尉治昆仑障。”皆因山得名。《史记正义》引《括地志》云:“昆仑山在肃州酒泉县南八十里。”毕源、郝懿行均据此指《西山经》之昆仑,为肃州南八十里之祁连山(见毕著《山海经新校注》,郝著《山海经义疏》)。郝氏又引郭璞赞云:“昆仑月精,水之灵府,惟帝下都,西羌之宇,嵘然中峙,号曰天柱。”是郭璞亦以昆仑在甘肃境内也。又按《水经注·河水篇》:“湟水又东。与阎门河合,即浩亹河也。出西塞外,东入塞,径敦煌、酒泉、张掖南,东南径西平之鲜谷塞尉故城南。……阎门河又东南流径浩亹县故城南。又东流注于湟水。”(卷二)按鲜谷疑即《史记·封禅书》伶伦所至之懈谷,鲜为懈字之讹,音亦通转。西平疑在今民乐附近。懈谷既属西平,则当在祁连山之北。古称山南为阳,山北为阴,据此,则是郝、毕均以甘肃之祁连山当古昆仑山,与《史记》以下诸书所称伶伦至昆仑之阴,取懈谷之竹,全相符合。或谓懈谷即《后汉书·西羌传》之允谷,《水经注》之榆谷,然亦在祁连山北也。昆仑之地位既定,次当求流沙之地。

敦煌以西及西域之大流沙有二。一在敦煌西,《汉书·西域传》所谓白龙堆沙碛是也,《新唐书》则称之为莫贺延碛。和阗北之大沙碛,《唐书》称之谓图伦碛,今称塔克拉马干者,乃后起之名,隋、唐前尚鲜称述。至先秦古书中所称之沙碛,皆指凉州以北贺兰山以东之大沙碛,今地图所称之腾格里大沙碛是也。此沙碛东南西北绵延,直抵居延海北,至外蒙边界。沙山重重,聚散随风,古书所谓流沙皆指此。《禹贡》雍州:“导弱水于合黎,余波入于流沙。”《汉书·地理志》张掖郡删丹县下注云:“桑钦以为导弱水自此,西至酒泉合黎。”(按此为《水经》逸文)居延县下注云:“居延泽在东北,古文以为流沙,都尉治。”班氏所称古文,则先秦诸子以弱水所经之地为古流沙可知。弱水即今张掖河,入额济纳旗,称额济纳河。河之东及北皆大砂碛,古今相同。额济纳河北流,潴为两湖,东为索果淖尔,西为喀巽淖尔,即古称为居延泽者。泽在流沙之中,故《禹贡》云:“余波入于流沙”也。流沙地位既定,则大夏之地位可考矣。

按《管子》《国语》屡记齐桓公伐大夏事。如《管子·小匡篇》云:“西征,攘白狄之地,遂至于西河,方舟投拊,乘桴济河,至于石沉《《国语》作石抗),悬车束马,逾太行与卑耳之溪。拘秦、夏,西服流沙西虞,而秦戎始从。”《国语》文略同。又《管子·封禅篇》有“西伐大夏,涉流沙,束马悬车,上卑耳之山”之语,与《小匡篇》所述略同,而《史记·齐太公世家》及《封禅书》所从出。其事迹之真象如何,姑置不论,然其所述地理形势,当必有所据。春秋时之白狄,在今山西、陕西北部,即保德州与榆林府一带。西河即今宁夏一带。由白狄至西河,是桓公由山西北境西行,经陕西北边,至宁夏渡河,过贺兰山,即《管子》所称之卑尔山也,故云“悬车束马”。再西行,经流沙之南,西至大夏,故云“涉流沙”。倘此推论不误,再参以《吕氏春秋》“昆仑在大夏西”之语,则古时之大夏,必分布于涼州、兰州、河州一带。

古时疆域广大,北与月氏接,南与空桐接。故我推测今河州(即临夏)为古大夏之中心区也。《汉书·地理志》陇西郡有大夏县。《水经注·河水篇》云:“洮水……左会大夏川水,水出西山,……径金纽城南。”《十三州志》曰:“大夏县西有故金纽城,去县四十里,本都尉治。又东北径大夏县故城南。”《一统志》云:“大夏故城在今河州东南,大夏水,今三岔河。”按《汉书·地理志》地名,多因沿旧称,如狄道、上邽、羌道,皆袭戎名以名地,则大夏之名,亦必因古大夏国而得。又查古书所记,大夏与月氏、空桐并举。例如《逸周书·王会篇》云:“禺氏駒酴,大夏兹白牛。”又《四方献令》云:“正北空桐、大夏。”是大夏疆域必与月氏空桐邻接,或相距不远。今按《史记·大宛传》,张骞称月氏原居敦煌、祁连间,则大月氏古时必分布于今肃州、甘州之南,祁连山一带。又按《史记·五帝本纪》:“黄帝西至于空桐,登鸡头。”《正义》引《括地志》云:“空桐在原州平阳县西百里。”即今平凉六盘山一带。大夏既与月氏、空桐邻近,则大夏古时在今河州、凉州一带,是非常有可能的。

(作者:黄文弼,1893年4月23日——1966年12月18日,中国科学院考古研究所研究员,考古学家、西北史地学家。整理:马国海)