“花儿”第一块碑石

●王维胜

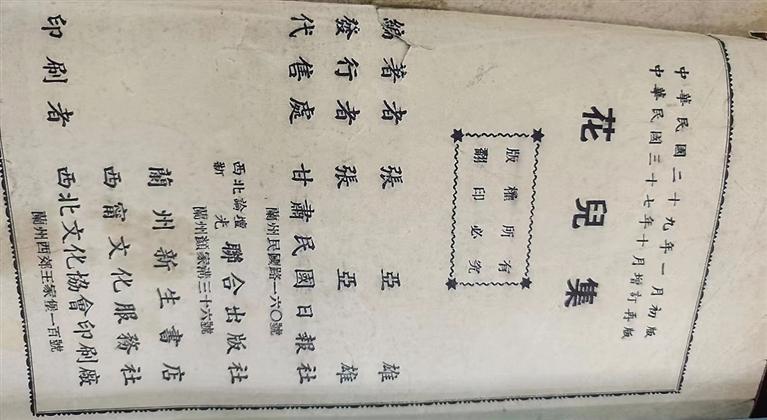

编者按:1月9日,一场文献史料捐赠仪式引起学界轰动,王武明先生将“花儿”理论著作、唱本歌词集、音像制品、“花儿”文学艺术创作文献、词令论文剪贴等,共计5328件弥足珍贵的“花儿”文献,全部捐赠给博物馆。这批集专著、期刊、书刊、剪报、手稿、唱片、录音带、磁带、光碟、照片等文献,是目前国内外数量最多、种类最全、内容最丰富的个人收藏。在众多文献中,有一本民国年间出版物被称为现代“花儿”研究的“第一块碑石”,是张亚雄先生集锦的专著《花儿集》。这本珍贵的专著,初版于民国二十九年一月,增订再版于民国三十七年十月,由西北联合出版社出版,西北文化协会印刷厂印刷,甘肃民国日报、兰州新生书店、西宁文化服务社等代售。王维胜的《花儿第一块碑石》这篇文章,具体描述了他们之间的师生关系以及《花儿集》诞生、增订再版的过程。

张亚雄素有“花儿”研究第一人之称,最早从事“花儿”研究的学者之一。

张亚雄笔名亚子,出生于甘肃榆中连塔乡的平民家庭。幼时在其家乡上私塾,稍长,考入榆中县高级小学,20年代毕业后考入兰州一中。

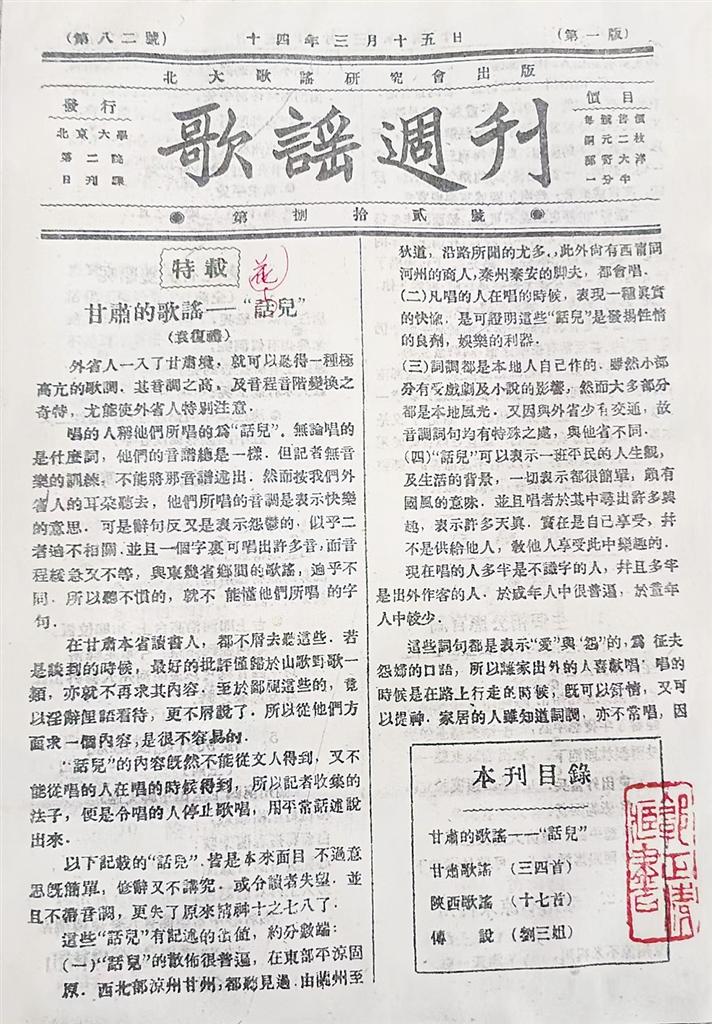

他的语文和历史老师是张一悟。张一悟在他的学生中,发现了爱好写诗、爱唱“花儿”的张亚雄。因为“花儿”歌颂纯真的爱,控诉封建礼教,揭露社会丑恶现象给恋人造成生死苦难,被封建卫道士们称之为野歌,禁止传唱。可在北京,五四新文化运动的主将胡适、著名文人周作人等文艺研究方面在全国掀起了一个提倡搜集民歌、研究民歌的高潮。他们在京创办了《歌谣周刊》,张一悟把这些情况告诉张亚雄,还找来《歌谣周刊》第82期上著名地质学家袁复礼先生写的《甘肃的歌谣——“花儿”》文章给他看。

当张亚雄看到《歌谣周刊》,看到“花儿”作为山歌已经进入了专家学者的视野,高兴地对张一悟倾诉道:“我很喜欢‘花儿’,那些唱词很美,歌词中将女子比喻为‘花儿’,许多比兴借喻优美让人沉醉,那些语言,胜过了书本和古诗歌。”

张一悟说:“诗歌必须从民歌中汲取养料。‘花儿’是你必须搜集和研究的。”

从兰州一中毕业后,张亚雄受张一悟影响,报考了北平私立平民大学新闻系。

张亚雄在北平上平民大学新闻系时,创办该系的著名新闻家、《京报》社长邵飘萍先生、和先后任系主任的徐凌霄、王小隐等报界名流时时在课堂上鼓励同学们搜集、研究民歌。并且,他们在不同场合分别多次鼓励张亚雄说:“‘花儿’是世界上最好的民歌,哪一种民歌都比不上它,你是西北人,身在宝山要识宝,希望你在‘花儿’这块处女地上耕耘,必有收获。”

张亚雄的第一篇“花儿”论文就是由徐凌霄先生审定,20年代末在北京发表。

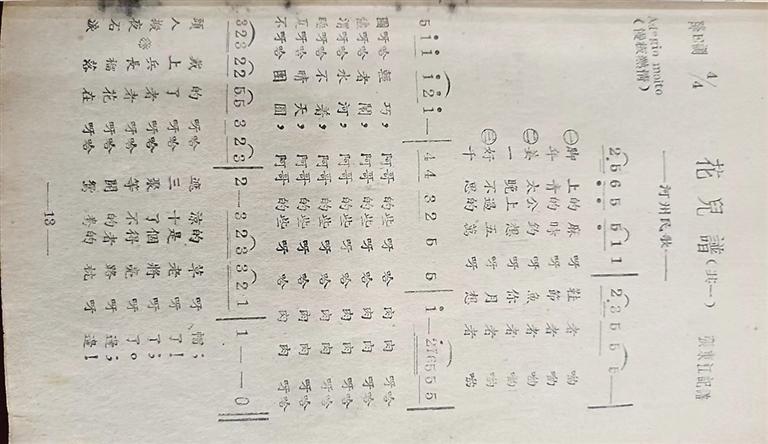

30年代初,张亚雄大学毕业后回到西北,他利用在兰州担任《甘肃民国日报》编辑之便,深入甘青宁,广泛与“花儿”爱好者联系。跟学生、牧童、小工、车夫、脚户、水手、农民等交朋友,收集“花儿”唱词。同时公开征集流传于甘青宁的“花儿”,并在该报发表歌词和研究文章。近十年时间,张亚雄将征集到的3000多首“花儿”,精选了600余首正式发表。张亚雄先生一生在新闻、文艺评论、散文等方面取得了巨大成就,出版第一部“花儿”研究和集锦的专著《花儿集》,被称现代“花儿”研究的第一块碑石。《花儿集》对研究花儿提供了丰富的资料和古典“花儿”歌词,开创了搜集、研究“花儿”的先河。

30年代末,张亚雄便多次写信给时任永靖县县长的谢润甫,希望他提供“花儿”素材,谢润甫在案牍劳形之余,走乡串户,广泛采录“花儿”。张亚雄第一次接到谢润甫采自河州的“花儿”后,认为河州“花儿”涉及了生活的各个方面,题材丰富,风格豪放,语言朴素、率直,能抒发各种不同类型的情感。而且河州“花儿”的“长令”拖腔长,节奏明快,刚健激越,具有很高的艺术价值。河州“花儿”曲调随歌词而变,用河州方言歌唱,具有浓郁的地方气息,在歌唱中完全能体会到妇女深沉、细腻、真挚的感情和男人诚实勇敢而又刚烈的性格。于是张亚雄决定以临夏为中心,对“花儿”进行采录和研究。而谢润甫在自己采录“花儿”的同时,也积极动员和号召在永靖文学上的同僚及学生、商人、脚户等,积极给《西北民国日报》投“花儿”歌词稿件。就这样,张亚雄便“坐地征花”,先后收集了2000多首“花儿”。其后,他不断扩大范围,在临洮、康乐、岷县等地进行收集、采录1000多首,他对其去粗取精,分类编目,精选了600余首,加以注解和整理,于1940年写成《花儿集》一书。

张亚雄在1948年版的增订再版自序中写道:“花儿集不是一本奇异的书,‘花儿’却是一种奇异的民歌哩!‘花儿’是三言二语的俚俗的呼声,小得和蜜蜂一样的身体,有蜜,也有刺。你说民间没有艺术吗?这就是民间的艺术;你说民间没有文学吗?这就是民间的文学;你说民间没有诗吗?这就是民间的诗。‘花儿’的内涵是诗的意味;‘花儿’的本身却是音乐的形态。从一首歌词的抄录,到一地民俗风土的记载,都是经过反复的斟酌推敲,绝不是率尔落笔的。当时我对于这些投稿和面谈的人物,都有姓名的记载,可惜在空袭频仍的山城重庆,把全部名单给遗失了,现在只记得总数是365人,正因为恰合一年周天之数,所以记在心里,永远没有忘记。”

张亚雄《花儿集》面世非常艰难,作者说:“初版出书于一日数警(警报)烈焰烧天的战时首都(重庆)现在增订再版,又赶上币改后的物价狂涛,我以私人的经济能力,靠着朋友的热情帮助,又来重编印书,与其说是受着发表欲的驱使,毋宁说是研究‘花儿’成了嗜好。为了满足个人内心的爱好,遭遇了几许周折,克服了几许困难,终于成书。”

张亚雄在同一版的引言里,还多次提到民族学家牙含章,亡友于立亭,语言学家、诗人谢润甫等的大名。特别是谢润甫对他帮助最大,他不仅为《花儿集》作前言和民俗注释,还为1948年版的《花儿集》写过《〈花儿集〉校补叙言》。

当张亚雄将自己多年的心血付梓出版时,“七·七事变”爆发。接着作者离开西北原野,日夜惊魂,奔赴战时的陪都重庆。就在战火纷飞、辗转迁徙的旅程中,生命从弹灰里捡起,而把苦心搜集的“花儿”小心翼翼的带在身边,一路护持,始终没有散失。他决心将“花儿”付梓出版,以了自己的心愿。可当他把书稿交到出版社时,出版当局认为,“花儿”是山歌野俗之类的东西,难上大雅之堂,不予出版。于是,他找到了老朋友,时任国民党办公厅主任的贺耀祖先生。(贺耀祖曾任重庆市市长兼重庆防空司令,甘肃省省长)经贺耀祖多次斡旋,最后《花儿集》被送到了国民党政治部设计委员会,进行再审查。此时,郭沫若先生任政治部第三厅厅长,郭老看了《花儿集》后,以艺术家的独具慧眼,认为“花儿”是世界上最优美且很少见的民歌,应给予支持。于是在众多友人的关心下,《花儿集》于1940年1月22日,在重庆出版。这是国内第一部作为“花儿”研究专著出版的。

松鸣岩“花儿会”掠影 胡兆萱 陈魁 摄

《花儿集》刚一出版,便引起了各方注意。重庆各大报纸展开了一场有关民歌的大讨论,红火一时。此时正值民族危亡时期,张亚雄编纂的《花儿集》,特别是其中的《抗战少年12首》,用民歌的形式,激励人们抗战到底,当时在社会上产生了巨大影响。1944年初到1947年4月的3年多时间,张亚雄在青海西宁。在这片“花儿”的故乡,他如鱼得水,利用空闲时间,奔走于田间地头、河畔田野,手拿采录本向当地老百姓请教,并将一些优美的“花儿”抄录下来。1948年秋,当《花儿集》在兰州再版时,又加进去了采录于青海的“花儿”内容,使之更加充实、完整。