每个人的心中

都有一座属于自己的高原

在那里

你迎着雪山的斑斓醒来

枕着大河的波涛入眠

苍凉的黄土地

堆塑起漫长岁月

穿行的牧马人

身披着异域风情

这些漫无边际的想象

大多散落于中国西部

广袤无垠的各大高原之上

但偶尔也会汇聚一堂

浓缩为一方极致而独特的天地

甘肃省临夏回族自治州

正是这样的所在

对大多数人来说

这片位于甘肃中部的地区

并不算十分知名

以至于人们常常将其与“宁夏”混同

而其面积也仅位列省内倒数第二

仅大于以钢厂建市的嘉峪关

然而地域狭小

并不意味着景观的匮乏

声名不显

却更能将其岁月留存

临夏究竟有多少极致风光?

它们又如何浓缩于此?

当我们走进它

便能看到

数千万年的地质演化史

数千年的人类文明史

在这里如树木的年轮

忠实记录着一朝一夕的痕迹

将临夏打造为一部

阶梯上的高原史诗

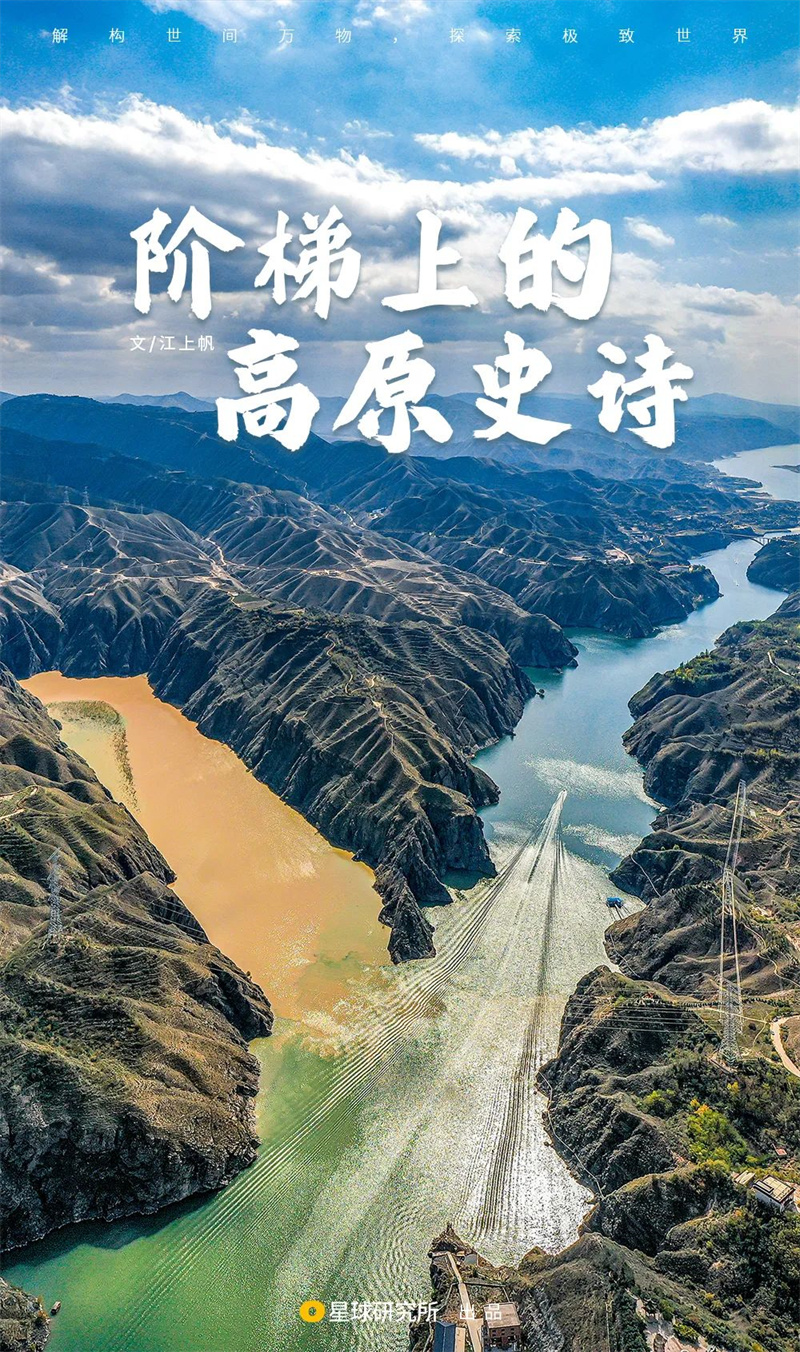

史诗的第一幕

来自临夏狂野的大地

今天的临夏

是一个典型的高原盆地

它位于青藏高原和黄土高原的交界地带

祁连山之余脉小积石山、雾宿山

西秦岭之余脉太子山、莲花山

在盆地边缘或巍峨矗立

或绵亘百里

两大高原之间

近3000米的悬殊落差逐级跌落

形成“南山北塬”的地貌格局

163座山岭和10823条沟谷

在盆地内部恣意纵横

这般复杂而多样的地形

是如何在这片小小的土地上实现的?

答案还须追溯到

距今一亿多年前的白垩纪

彼时的临夏

尚还是一片低洼的湖沼

气候温热、植被茂盛、生灵繁密

尤以大众熟知的恐龙为多

国内发现的最“胖”的恐龙

刘家峡黄河巨龙

便是其中的代表

这些动辄可达数百岁的庞然大物

它们生来、死去

尸骸沉入湖底

连同那里的泥沙和石砾一道

堆积出地球古老的光阴

冲击性的改变

发生于距今6500万年前

大地之下

不断向北漂移的印度板块

俯冲撞向欧亚板块

二者猛烈挤压、地壳开始隆升

大地之上

年轻的青藏高原

以炽烈的火山、倾泻的海水

宣示着自己的诞生

此后数千万年

碰撞之力的余波

不断向北向东扩散

青藏高原外围地区一面抬升

形成黄土、云贵、蒙古等高原

构成中国的第二级阶梯

一面在青藏高原边缘地带

发生更为集中的地壳挤压、褶皱

勾勒出一圈起伏险峻的山脉

特别是从距今360万年前起

青藏高原进入快速隆升期

它高大的身躯阻隔了印度洋的水汽

令临夏的气候愈趋干燥

大风则将来自欧亚内陆的沙土

源源不断输往这里

覆盖于盆地之内崎岖的地表之上

形成厚度不一的黄土层

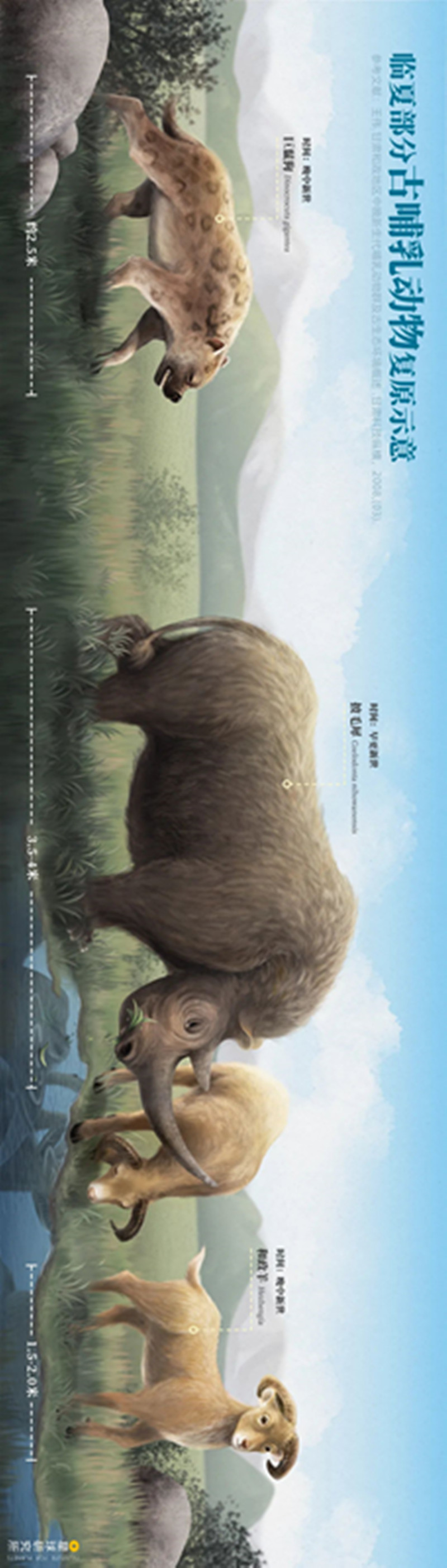

而见证着这数千万年间

临夏盆地从湖沼变为黄土的

是新生代的宠儿——哺乳动物

三趾马、和政羊、铲齿象、巨鬣狗、剑齿虎

它们中有身宽体阔的猎物

也有牙尖爪利的猎手

猎物殒命、猎手衰亡

它们的肉身也同样沉沦在大地上

河湖底部的淤泥将其包裹

持久吹刮的风沙将其埋葬

经年累月之后

它们与岩石、与大地

最终融为一体

高原上的临夏盆地

在大地的阶梯中初具格局

而一股酝酿已久的崭新力量

也即将登台亮相

若说群山起伏的大地

分割出了高原史诗的篇章

那么将大地勾连为一体的

则是其中奔流无止的河川

它们曾被冠以各种各样的称呼

但最终都汇为一个厚重而响亮的名字

黄河

诗仙李白尝谓

“君不见黄河之水天上来

奔流到海不复回”

可他终其一生都未到过临夏

也就自然不曾亲眼见到这

黄河从天上跌落人间的第一站

隆起的青藏高原

将临夏盆地的西南部高高提起

巨大的地势落差

令这个湖盆中蓄积的湖水

不断向东北方向汇流、外泄

成为古黄河的一部分

奔涌的河水

不断重塑着大地

距今约120万年前

黄河的溯源侵蚀切穿小积石山

将两大高原连接起来

而在临夏盆地内部

黄河的下切侵蚀则缔造出

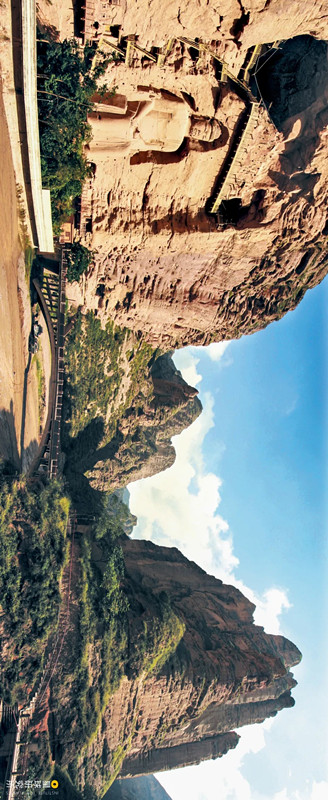

连绵数十公里的峡谷

形成著名的“黄河三峡”

两岸群山夹峙

穷极险峻之能事

碧水蓝天相嵌

尽显雄浑之壮美

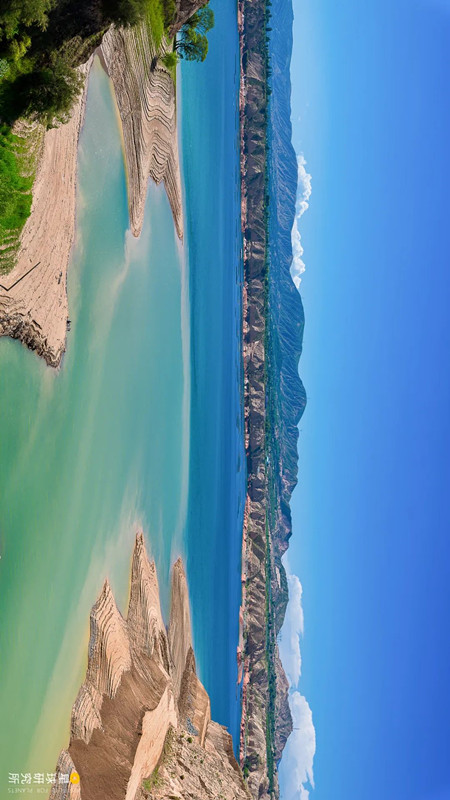

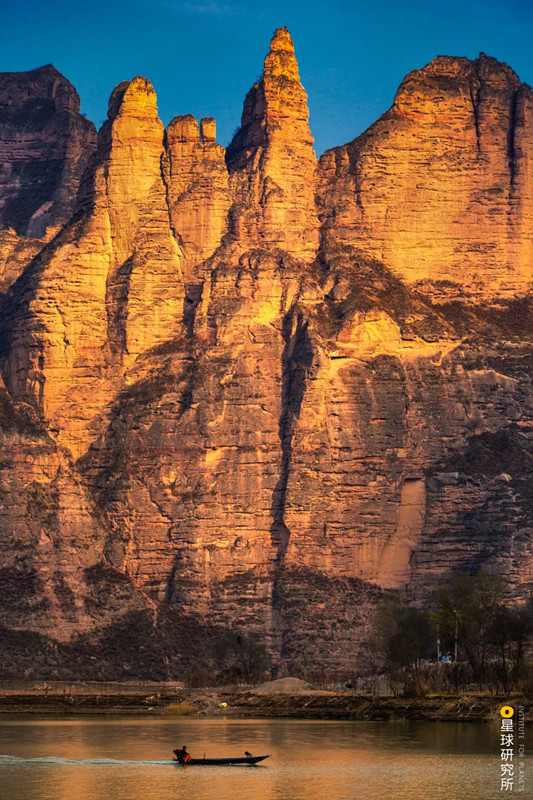

峡谷之中

自白垩纪以来交叠形成的红色岩层

因河流的侵蚀而出露

形成瑰丽多姿的丹霞地貌

特别是在寺沟峡一带

大自然的形与色

在它的鬼斧神工中相遇

山岩被流水与大风劈作丛丛石林

欲同丹阳争艳

试与黄河竞雄

滔滔黄河

已是劈山开岭、浪涌波翻

可从天边奔来的

又岂是其干流而已?

洮河、湟水

这两条有着丰富水量和泥沙的支流

自临夏盆地边缘而来

相继汇于黄河峡谷之中

殊异的泥沙含量

造就了干支流交汇处

泾渭分明般的奇景

开启了黄河“变黄”的大门

黄河支流大夏河

洮河支流广通河、三岔河

则从临夏盆地腹地流过

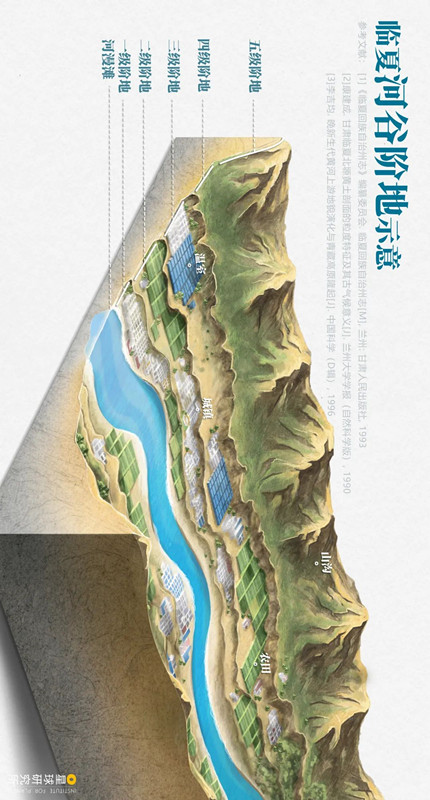

▼

它们兼具防洪、灌溉、航运之功能

通过一条条引水沟渠

将黄河水输往缺水的地区

开阔的塬台被开垦为连绵起伏的梯田

成为当地百姓谋生的根基

地膜等现代技术普遍应用于农田

改造着农业生产的条件

高精度的温室农业

更将临夏打造成为西北的鲜花名产地

放眼整个临夏

山川的阻隔正在被进一步打破

一座座大桥

开始飞架于黄河之上

一条条公路

开始驰骋于山岭之间

呼啸的高铁

正在克服千难万险

向这里进发

越来越多的人

开始走进这里、熟悉这里

越来越多因地制宜的现代产业

开始成为这里的新名片

所有这些改变

无不灌注着汗水与希冀

这是当今的临夏人给予山河的答案

也是他们告别贫困与闭塞的底气

记住这片名叫临夏的土地吧!

高原上的史诗

仍在被不断续写

通往未来的阶梯

定将容纳更多人的旅程