张有财

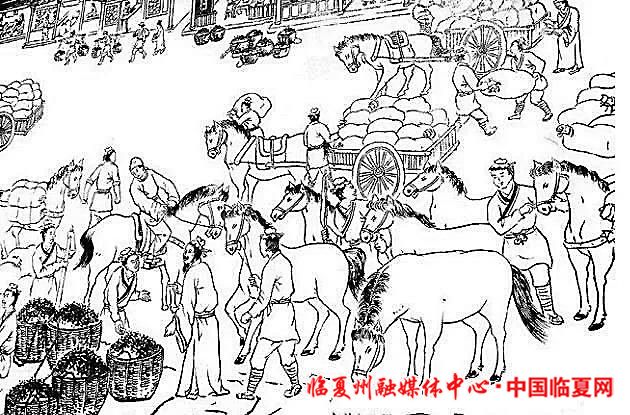

茶马互市,简单来说,就是中原王朝以茶叶向游牧民族换取中原所缺乏的马匹资源。当然,当时茶叶换取的商品,并不完全只是马匹,还包括动物皮革、牛羊之类等中原所缺乏的东西,游牧民族换取的也不仅仅是茶叶,还包括铁器、布匹和粮食等。茶马互市的传统,由来已久,早在唐代,就有了唐朝通过和回纥、吐蕃用茶叶换取马匹的记录。到了宋代,比之唐朝时期,面对的对手除吐蕃外,还多了辽、西夏、金国等游牧民族建立的政权,其对于马匹的需求量更大,为了解决战马不足的问题,宋代在京城设立了大提举茶马司,专门负责组织用蜀地的茶和西北地区的藏、羌等少数民族换取战马。到了明代,茶马互市制度已经颇为成熟,并上升到了国政的高度,标志着茶马互市走向了巅峰阶段。

一、明代茶马互市产生的原因

明代是茶马互市的巅峰阶段,明代茶马互市产生的原因主要有两个:第一个是明朝内地与边远少数民族地区民生经济上互补的需要。内地盛产茶叶,而西北少数民族缺少茶叶,但西北少数民族地区盛产良马,而内地缺少马匹。由于西北藏族、蒙古等少数民族多是游牧民族,日常饮食以奶类、酥油、牛羊肉等高热量、高脂肪的奶酪和肉食作为主要的食物来源,容易引发心血管疾病,这些都不利于当地人们的身体健康。地处平原地区的人们主要通过食用蔬菜瓜果来减少热量的摄入,以降低患这类疾病的概率。但是,西北地区特别是生活于青藏高原的藏区气候寒冷,环境恶劣,并不具有种植瓜果蔬菜的气候条件,而饮茶则可以较好改善此种状况。因茶叶中的芳香油具有消食生津、溶解脂肪、降热之效用,自唐代以来,茶叶成为藏族等少数民族每日不可或缺的生活必备物品,正如《明史·食货志》载:“蕃人嗜乳酪,不得茶,则因以病。故唐、宋以来,行以茶易马法。”而内地多以农业为主,良马较少,尤其是边防,更是需要大量的战马。明朝初期,为了攻打盘踞漠北的北元残余势力,军队中对于马匹的需求数量很大。而马匹又主要倚仗于藏区,所以政府就加强了对茶马贸易的控制。《秦边纪略》载:从“阶州而河州,西而西宁,折而北而庄浪,又西而凉州、甘州、肃州,东而靖虏、宁夏,及于榆林,比边卫也”,茶马两种物资的盈余与短缺,是双方开展茶马贸易的前提条件。以茶叶交换马匹,对双方都很需要、相互有利,如此情状,便在互通有无的交换规律下,形成了茶马互市的必然形式与物质基础。第二个是原因是政治原因。茶马互市贸易最初兴起之时,为民间自由贸易,不受政府管理控制。到了宋朝,虽然政府设置了相关的茶马司机构来管理,但其政治目的并不是十分突出。而到了明朝,随着中央集权的进一步强化,统治者非常重视对茶马互市贸易的管理。究其原因,第一是为了稳定边境的安全,主要利用西部藏族、蒙古族等少数民族对茶叶的严重依赖,通过茶叶对这些少数民族进行有效控制,并防止其与占据漠北的蒙古残元势力联合起来对付明王朝,使西部少数民族增强对中央的向心力;第二是军事方面的考虑,主要是从经济上削弱游牧民族,难于对明王朝产生威胁。朱元璋曾说:“盖制戎狄之道,当贱其所有而贵其所无耳,我国榷茶,本贸易马,以备国用。”其意思是通过茶马互市获得的战马,中央用来配备给军队,防御或进攻西部和北部对明王朝怀有敌意的蒙古和藏族部落,以获得边境的安宁,达到不战而屈人之兵的目的,使“戎人得茶,不得为害,中国得马,是为我利”。正如明代郎瑛所说的“是摘山之利而充厩之良,戎人得茶不为我所害,中国得马实为我利之大。非为马政军需之资,而驾驭西蕃,不能由我边境矣。计之得者,孰过于此哉!”所以明朝实行的茶马互市政策,一方面可以“固番人心”,一方面又可以“强中国”,即在政治、军事和经济等方面都得到好处。

二、茶马互市的管理

为了加强对茶马互市的管理,明王朝在唐代以来实行的茶马互市政策的基础上,无论从机构设置等制度上,还是在采茶、运输、存储、巡查等环节上都采取了一系列行之有效的措施,确保了在政府主导下的茶马互市的正常开展。

(一)设立茶马司,专门负责管理茶马互市贸易

在茶马贸易区,明王朝沿袭了宋代的做法,专门设置了众多“茶马司”这一机构,具体负责管理茶马互市贸易。茶马司设有司令、司丞,洪武十五年改设大使一人(九品)、副使一人(从九品),洪武四年(1371年),明王朝在秦州(今甘肃省天水市)设立了秦州茶马司,为明王朝设立的第一个茶马司,随后又在河州设立了河州茶马司(今甘肃省临夏市),而后又在洮州(今甘肃省临潭县)等地设立了茶马司,负责以四川、陕西汉中等地出产的茶叶,以交换西北蒙古、藏族等游牧部落出产的马,主要是与藏族地区的茶马贸易。洪武十六年(1383年),明王朝撤销了洮州茶马司,“以河州茶马司总之”。洪武三十年(1397年),时长兴侯耿炳文向朝廷奏言,说秦州距离藏族等少数民族地区路途遥远,游牧民族开展茶马贸易往返不便,明王朝于是将秦州茶马司转移于西宁,设立了西宁茶马司。明永乐九年(1411年),明王朝根据茶马贸易的需要,又恢复设立了洮州茶马司。茶马司设立以后,根据实际情况不断调整,由明初的秦州、洮州、河州、雅州四大茶马司,后调整为秦州、洮州、河州、雅州和岷州五大茶马司,后又改为西宁、河州、洮州、岷州、甘州、庄浪六大茶马司。其中,河州、洮州、甘州、西宁四个茶马司设置时间最长,终明之世没有多大变化,而河州茶马司因邻近甘青藏区的区位优势,以茶易马的数量最多,在六大茶马司处于中心地位。

关于河州茶马司的具体设立时间、地点和修建情况,明《河州志·官政志》有载:“茶马司,在州南四百步。洪武七年建。大使、副使二员收放茶斤,招易番马,以给边操。”清康熙年《河州志·公署》载:“茶马司,在州南百步,明洪武七年建。大使副使二员,收放茶斤,招易番马,以给边操。正德甲戌御史李润更修厅库,撰碑记。岁久倾圮。万历三年监守通判脱镐议允,除官价外捐俸,委州判赵应魁重修。国朝戊子火,顺治八年,监督府刘世祚重修厅堂、库房。康熙壬子,监督府郎熙漆修茶库二座,重建各库,积储无损。”根据以上记载,河州茶马司设立于明洪武七年,设在“州南四百步”。

(二)设置“茶课司”,对陕西、四川等茶产区进行征税管理

为了保证茶马互市中对茶叶的充足供应,明洪武四年(1371年),户部确定以陕西、四川茶叶易番马,于是在陕西、四川各产茶区设置茶课司,定税额,征收茶叶。《明史·食货四》卷八十《茶法》载:洪武初、定令:凡卖茶之地,令宣课司三十取一。四年,户部言:“陕西汉中、金州……西乡诸县,茶园四十五顷,茶八十六万余株。四川巴茶三百五十户,茶二百三十八万余株。宜定令每十株官取其一。无主茶园,令军士薅采,十取其八,以易番马。从之。”于是诸产茶地设茶课司,定税额,陕西二万六千斤有奇,四川一百万斤。当时明王朝在陕西、四川等采茶区的茶税征收具有非常明显的强制性,对于无主的茶园,都进行了“强采”,这些采茶区采集的茶叶不能用来民间交易,只能卖给官府,然后由官府统一贩卖。且不允许茶户储蓄茶叶,必须把多余的茶叶全部拿出来交给官府,用来换马。如洪武二十一年,四川布政司奏:“朝廷颁定课额,官自立仓收贮,专用市马,民不敢私采。”

(三)茶马互市的制度保障

为了加强对证茶马互市的监督,明王朝建立了茶马互市巡查制度,定期派遣专人对茶马互市开展情况进行巡视。《明史》载,这些巡查一开始每年“三月至九月,月遣行人四员,巡视河州、临洮、碉门、黎、雅。半年以内,遣二十四员,往来旁午”,后来改为“三月一遣”。明宪宗时期,由行人巡视改为专遣御史“巡理茶事”。明成化三年(1467年),明政府遣御史“巡茶陕西,番人不乐御史,马至日少,乃取回御史,仍遣行人,且令按察司巡察。已而巡察不专,兵部言其害,乃复遣御史”。为了防止边卫吏士对纳马少数民族的敲诈勒索,促使茶马互市进一步法治化,明王朝制定了金牌信符制度。《明史》载:明洪武二十六年(1393年),命曹国公杨景隆赉入番,与诸蕃要约,并敕谕各族“往者朝廷有所需,必酬以茶货,未许私征。近闻边将无状,多假朝命扰害尔等,不获宁居。今特制金牌信符,族颁一符。遇有征伐,必比对相符,始许承命,不然则伪,械至京师罪之”。金牌信符由“金牌”“信符”两部分组成,因二者并用而得名。“金牌”以铜制成,长1尺,宽3寸;“信符”以铁制成,长5寸,宽2.5寸。金牌信符的数量,《明会典》载:金牌信符“原额牌四十一面,上号藏内府,下号降各蕃。篆文日‘皇帝圣旨’,左日‘合当差发’,右曰‘不信者斩’。分别颁给洮州火把藏、思囊日等族,牌六面,纳马三千五十匹;河州必里卫二州七站西蕃二十九族,牌二十一面,纳马七千七百五匹;西宁曲先、阿端、罕东、安定四卫,巴哇、申中、申藏等族,牌一十六面,纳马三千五十匹。”从明王朝颁发的金牌数量来看,以河州卫和必里卫最多。遇有惩罚调集时,则遣人佩牌持符至所在地勘合。各游牧部落来边关缴纳马匹,需出示金牌信符,两半勘合,才能得到茶作马价补偿。金牌信符制度形式上是差发马,即象征性的实物赋税,实质具有官办茶马互市的性质。金牌信符制度在明洪武年间的推行,使中央政府有效地控制了茶马互市,此时西北边茶运销进入了一段非商品化的官运官销期间,金牌纳马制刚开始实行的时候,就取得了很大的成效,曾使明王朝获得了大量马匹。仅发给河州卫(当时贵德隶属河州卫)等卫所29族的21面金牌信符,就为明朝政府征集到了7500余匹马。发给西宁卫治下巴哇、申中等部族的16面金牌信符,仅征集到了3500匹马。

金牌信符的颁发使“以马代赋”的制度更加完善,有效制约了官方和地方茶马走私的情况。但是,由于后来茶马比价悬殊等原因,金牌信符也逐渐失去了作用。永乐时期,该制度已经行不通,宣德年间针对茶贵马贱的情况,西北牧民还曾全面抵制金牌纳马制。正德以后,因为受战乱,以及游牧民族逐水草而居生活习性的影响,明朝政府颁发给纳马部族的金牌多有散失。明弘治十年(1497年),经都御史杨一清奏请予以恢复,曾采取用文书代替金牌征集马赋的办法,但收效甚微,直到明朝正统年间,金牌纳马制最终被迫废除。

三、茶马互市中的茶叶储存

茶叶的充足供应是保证茶马互市正常进行的关键,茶叶受潮容易腐烂,所以对储存的要求非常高。为了保证茶叶的储存,明王朝下令各地府、州、县、卫所、土司等均贮本地官库,皆“令有司收贮,候西番易马”(《明会典》),或别立茶仓。明洪武二十二年,礼部主事高惟善奏请将稠门乌茶运至严州卫置仓收贮。各地储存茶叶虽然简便易行,但分散贮存不利于茶的集中和保藏,为了解决这一问题,明王朝对贮茶制度进行了改革。洪武三十年七月,命户部“于成都、重庆、保宁三府及播州宣慰司置茶仓四所,贮茶以待客商纳米中买及与西番商人易马”。茶仓设仓正、仓副及仓吏数人。次年又下诏四川布政司移文天全六番,岁征茶课输稠门茶课司,其余各地茶课就近送新仓收贮。至于陕西所产的茶叶,主要用于集中于汉中一府,都贮在汉中府库,以备定期运往河州、西宁、洮州三茶马司易马。同时,各茶马司也设立了茶库,对运送到茶马司的茶叶进行存储,这样官茶贮积的制度化,有利于结合茶叶自身的特点集中保存,从而为转运易马、货番提供了便利条件和质量保障。其后,随着茶禁松弛,私市兴起,导致官市贸易每况愈下,而茶叶积滞腐烂则成为一大问题,造成了极大的社会浪费。如洪熙元年正月,因四川保宁府积压茶叶过多,便罢买民茶,并以当地时价折作官俸,其不堪易马之茶全部烧毁。同年九月,成都府茶仓21万余斤茶叶因腐烂不堪之用而全部销毁。针对此种情况,明朝官府又对茶叶储存进行了政策调整:一是将陈年旧茶折价给官军作为俸粮,如宣德八年,筠连茶课司于洪武、永乐年间所征茶课积压300余万斤茶,别无支用,虚占400余人守视,乃按户口食盐例折给附近军卫有司;二是将一些地区茶课改折;三是将某些贮茶较少,对那些没有存在意义的茶仓、茶司予以撤销,如宣德十年革重庆四县茶仓,正统五年革播州宜慰司茶仓,七年裁甘肃茶马司,九年裁革筠连茶课司等。

四、茶马互市中的茶叶运输

明代茶马互市所需的茶叶均来自陕西南部汉中和四川,由于从川陕产茶区至河州、洮州、西宁地区等茶马互市区一线路途遥远,道路多为崇山峻岭,运输异常艰险,其运输方式采用了从官运到商运的演变,大体可分为三个阶段。

第一阶段为洪武、永乐时期,这一时期的茶叶运输以官运为主,由官府派军民充作劳役运茶,以加强对茶叶的直接控制。明初夔州、保宁等地官茶实行长途运输方式从产茶区直接运到秦州茶马司,“道远难致,人力多困”。洪武六年四川按察司官员以“道远难致,人力多困”(《明史》),奏准川茶先运于陕西汉中收贮,然后分段渐次运送到河州、洮州和西宁等茶马司,这种支运方式成为后来的定例。如陕西巡抚、署理陕西马政的杨一清所追述:三年一次番人纳差发马一万四千零五十一匹,价茶先期于四川保宁等府约运一百万斤赴诸茶马司,“合用运茶军夫,四川、陕西都布二司各委堂上官管运,四川军夫运赴陕西结界去处交与陕西军夫,转运各茶马司交收。户部请旨于在京堂上官内差点两员,资救前来,会同陕西守镇官员整理,事体重大,供亿浩繁”。为了保证茶叶运输得畅通,明王朝设立了茶叶转运司和递运所,如《明史》载:“巩昌府至三茶马司,复由递运所三路分运,计三十站,每处设茶夫三十名。”为了保证道路畅通,明王朝还组织运茶沿途地方政府缮修道路,增设铺站,在阶州(今甘肃省陇南市)至巩昌府(今甘肃省陇西县),设立了骆驼巷梢子堡、高桥火钻峪、伏羌、宁远四个茶运所,河州至临洮这段驿道共设置三岔、定羌、和政、风林四个递运所,设官管领,每处有茶夫30人。

第二阶段为宣德至弘治年间,这一时期官运和商运两种方式并存。虽然官运办法不断调整,仍日趋走向衰落,多次停滞;后来由于茶叶走私日渐兴盛,导致官茶沉积,加之“番马悉由陕西道”,川茶改折,以及受运输劳役沉重、连年灾荒等影响,茶运经常处于半废弛状态。虽经整顿,如改变羹州、保宁等地分别运抵秦州的办法为集中保宁一体押送,军夫月给口粮三斗,运至囊城茶厂,再由陕西派军夫接运;不定期地指派朝官入川运茶;陕西运茶由都司(军运)承运三分半,布政司(民运)六分半,各有司军卫派人接运,仅正统九年就派军夫二万一千零七十余名;宣德十年曾一度实行“中盐支盐法”,也就是政府作为报酬给予商人盐引,鼓励民间的商人替官方从事茶叶运输,川茶由商人们运到陕西茶马司交货。“中盐支盐法”中川茶运陕的运输活动由商人承担,所运茶叶商人不能私自进行买卖。但在具体实行过程中,不可避免地在运输官茶的名义下,有许多茶商从事着茶叶的商贸走私活动。茶叶由他们运到陕西地区,但他们并不会把茶叶交给各地的茶马机构,转而自己拿去贩卖,严重影响了易马官茶的供给,并使得茶叶价格降低,当地的茶马贸易无法顺利地进行,直到正统元年朝廷将“中盐支盐法”废止,并且“令官运如故”。在正德年间朝廷又推出“纳马给茶法”,主要鼓励号召民间商人向朝廷缴纳马匹,朝廷作为补偿会向商人支付一些川茶,但由于明王朝不允许商人私自向茶叶需求量极大的藏区贩卖茶叶。所以前来纳马的商人很少,“纳马给茶法”未成气候,就于正德七年被下令取消了。继“纳马给茶法”后,明朝开始根据不同时期藏民的需要推行一些相对灵活的政策,例如进行一些茶马以外的其他商品的互市贸易,收到了一定的成效。

第三阶段为弘治以后,商运逐渐占据主导地位。弘治三年,朝廷推出“招商中茶法”,由商人来承担茶叶的运输,商人帮官方每运一百斤茶叶官方抽取四十斤用于易马,剩余的茶叶听凭商人自己贩卖。弘治三年,御史李鸾奏准:“西宁、河州两茶马司各开报茶40万斤,洮州24万斤,招商中纳,每引不过百斤,每商不过3000斤,官收其十之四,余听自卖。”这种“招商中茶法”在某种意义上是对旧有运茶法的改革,“招商中茶法”的推行标志着民间的商人正式开始参与到茶马贸易活动中来,官方不再完全垄断对藏族地区茶叶的供给。民间商人在茶马贸易中所发挥的作用越来越大,茶马司在茶马贸易中的地位逐渐降低,政府所需易马的茶叶数量开始出现不足,最终“招商中茶法”于弘治十五年被政府下令停止。“招商中茶法”在一定程度上减少了官府直接运输茶叶的成本费用,该政策取消后,朝廷运输茶叶的负担又变得困难起来,官方茶仓所储备的茶叶数量日益减少。弘治十五年(公元1502年)杨一清出任都察院右副都御史整顿陕西茶马,复茶马旧制,“招商中茶法”也随之再次被恢复,但官府改变了官商提成比率,由原来的官商四六分成变成了五五分成,《明会要》中记载:“以半与商,令自卖,遂著为令永行焉。”官方茶仓所储茶叶量也得到了一定恢复,但民间商人贩卖的茶叶价格相对较低,这就导致了良马都归私商所有,朝廷只能易得驽马,史载:“官、商皆得易马,而善马尽归于茶商矣。”从此,私商在明代汉藏茶马贸易中战胜了官商。

五、茶马互市的成效

纵观有明一代,明王朝实行的茶马互市中茶马交易的数额是相当大的,如《明史》记载“洪武十三年兵部奏:河州茶马司市马用茶五万八千八百九十二斤,易牛九十八头,得马二千五百匹”,洪武二十五年(公元1392年)五月,尚膳太监而聂等至河州,召必里诸番族,以敕谕之,诸族皆感恩意,争出马以献,于是得马一万零三百四十余匹,以茶三十万斤给之,“诸番大悦”。洪武三十年(公元1397年),曹国公李景隆赍金牌入番,凡用茶五十余万斤,得马一万三千五百一十八匹,其中河州必里卫纳马七千七百零五匹。洪武三十一年(公元1398年),内地用五十万斤茶换了一万三千五百一十八匹马。永乐二年(公元1404年)安定卫指挥朵儿只束等来朝,“原纳差发马五百匹,命河州卫指挥康寿受之,上马给绢2匹、布2匹,中马绢1匹、布2匹,下马绢1匹、布1匹”(王全臣主编:《河州志》,卷二,“公署”,第25页)。永乐八年(1410年),镇守河州卫陕西都指挥同知刘昭奏言:“陆续收到河州卫各番族七千七百一十四匹,上马每匹茶六十斤,中马四十斤,下马递减之,共给茶二十七万八千四百六十斤”(同上,第25页)。宣德七年(公元1432年),河州卫与各番族互市,得马七千七百余匹。正统十二年(公元1447年)征罕东等五卫马近三千匹,用茶十二万五千余斤,每匹马平均约用茶四十斤。特别是明神宗时期,茶马司的年易额竟然达到四万多匹,极大地解决了明王朝对战马的需求。官府垄断下的“茶马互市”贸易,为明王朝获得了巨额的经济利益,但同时也导致了某些社会问题的出现,比如造成了走私茶贸易活动的发展。永乐八年(1410年),“明廷陆续收到河州卫各族马7714匹,共给茶27.846万斤。”宣德九年(1434年),“西宁、河州、洮州藏、土诸部族输马1.3万匹,当给赏茶109.7万余斤”(同上,第25页)。

六、私茶贸易的兴起

《明实录》记载,明朝洪武年间,最好的马大概可以换40多斤茶叶,宣德年间最高,一匹好马可以换100多斤茶叶。按照当时的标准计算,一匹马市价大概是十两银子,而100斤茶叶,在原产茶地也不过才值一钱五分,即使加上包装和路途上的运输费用,二者的价值还是悬殊。这种茶马价格之间的巨大落差也产生了巨大的利润空间,不少商人开始铤而走险,开始转向私茶交易,私茶交易造成了茶叶的泛滥,导致了马贵茶贱的现象,为了限制茶马贸易走私行为,明王朝制定了严刑峻法对茶马走私行为进行打击。《明史》载,洪武初年规定:“私茶出境者斩……”洪武十七年,在陕西都司所属的巴山等地一次就捕获私贩140余人。洪武三十年敕右军都督曰:“近者私茶出境,互市者少,马日贵而茶日贱,启番人玩侮之心。檄秦、蜀二府,发都司官军于松潘、碉门、黎、雅、河州、临洮及入西番关口外,巡禁私茶之出境者。”又遣驸马都尉谢达谕蜀王椿曰:“国家榷茶,本贸易马。边吏失讥,私贩出境,惟易红缨杂物。使番人坐收其利,而马入中国者少,岂所以制戎狄哉!尔其谕布政司、都司,严为防禁,毋致失利。”朱元璋尝谓户部尚书郁新云:“用陕西汉中茶三百万斤,可得马三万匹,四川松、茂茶如之,贩鬻之禁,不可不严。”以故遣佥都御史邓文铿等察川、陕私茶;后来朱元璋的女婿欧阳伦,在奉旨巡视四川、陕西时,仗着自己驸马身份,唆使手下周保“数遣私人贩茶出境”。面对这种公然挑衅自己的行为,朱元璋怒斥其无视国法,违背了自己制定的依靠茶叶加强边防建设的国策,当即下令处死驸马,以儆效尤。

永乐时期,为了保证官方的垄断地位,规定“私茶出境者,凌迟处死,家口迁化外”。为了禁止私茶,重回明洪武年间的茶马贸易巅峰,一时《明会典》出台了私茶出境者斩,关隘不觉察者处以极刑;凡兴贩私茶、潜往边境、与番夷交易及在腹里贩卖、与进贡回还夷人者、不拘斤数、连知情歇家牙保、俱发烟瘴地面充军等政策来控制私茶贸易。如此严厉的打击力度,在很大程度上有效遏制了私茶走私活动,维护了政府的“茶马互市”贸易垄断地位。到了弘治年间,茶马走私活动日益频繁,明王朝从源头上加大了对茶叶的控制,规定“山园茶主将茶卖与无引、由客兴贩者,初犯笞三十,仍追原价没官;再犯笞五十,三犯杖八十,倍追原价入官。”“伪造茶引者,处死,籍没当房家产。”但是,此时的明朝国力已不复当年,朝廷对于禁贩私茶虽然固守洪武、永乐时期的法律,但也看清了官军无力转输茶叶才导致了私茶泛滥的现实,使得官府陷于非常无奈与尴尬的境地,只能对私茶贩运睁一只眼闭一只眼,禁贩私茶的法律流于形式。同时,在私茶泛滥的侵蚀下,朝廷吏治的腐败早已渗透到基层,甚至参与运茶的官军往往也会夹带私茶,导致茶价亏损。私茶泛滥引领了吏治腐败与国家行政能力低下,而吏治腐败与行政能力低下又反过来助长了私茶的进一步泛滥。可以说,这两者既有因果关系,又相辅相成,两者共同作用,一步步引导着官营茶马贸易走向崩溃。

七、茶马互市的衰落

由于明初茶法严密、令行禁止,同时实行“官买民茶”政策,从而使绝大部分产自川陕的茶叶都流入官库,为茶马互市的兴盛提供了充足的茶源,在很大程度上为明朝增加了马匹数量,增加了财政收入,同时也带来了一系列腐败问题,这些都在不同程度上加速了官府茶马互市贸易的衰败。按照市场经济的规律,不公平的商业交易注定是走不远的。明朝政府垄断下的茶马互市贸易,其茶马比价并不是随着市场行情来定,而是主要由官府来定的,而官府强权下制定的茶马比价,主要目的是多获利,这就有许多不平等性在里面。明朝茶马交易一般分为上、中、下三个等级,不同等级的马匹换取的茶叶数量不一样。当然,不同地区和不同年限交易比率也略有不同。比如,在洪武十六年,河州茶马司规定的交易比率是上马能兑换四十斤茶叶,中马三十斤茶叶,下马二十斤茶叶。而到了洪武二十年,四川严州茶马司则规定,上马能兑换茶叶一百二十斤,中马可以兑换茶叶七十斤,下马也有五十斤。可见当时的兑换比率和物价水平波动很大,受政局稳定和战事影响严重。

明朝一年大概要交易战马一万匹左右,但如果遭遇战事,或储备军需装备,则可能要加大采购额度。明朝建国初年,因战事需要,加大采购力度,朱元璋曾经下旨“用陕西汉中茶三百万斤,可得马三万匹,四川松、茂茶如之。”同样也是因为茶叶的保存问题,还有运输难度比较大,从蜀地,汉中地区运到青海、甘肃、西藏等地,因为其特殊的气候和地理条件,需求的民力也不是普通走私商贩可以承担的,加上周边的盗匪山贼拦路抢劫,走私商贩可以运输过去的少之又少导,致大量的“边报未宁,民多馈运,无功而返”,进一步压榨了茶叶的产量和价格。从整体上来看,茶叶与马匹的比价波动相对比较大,但从根本上来看,这种官方垄断下的茶马贸易永远是“茶贵马贱”,这种“茶贵马贱”的交易方式对边地的藏族等少数民族带来了沉重的经济负担,自然是无法接受的。为此,不少人宁愿冒险选择与私茶作交换。也正是因为如此,在茶叶产量减少的情况下,茶叶数量除了更多的茶叶税收外,还有官方十取一,茶农都愿意把茶叶卖给走私商贩,获取更大的利益。这样使得不少上好质量的茶无形之中流入了商贩手中,而政府收到的茶的质量自然就差了许多。一方面,私茶走私贸易不断冲击了政府的贸易垄断市场;另一方面,私茶质优价廉,官茶质量有所下降,而价格又偏高,这就渐渐使得官茶越来越不受欢迎。官茶与私茶相较而言,私营的茶马贸易更受边疆少数民族的青睐,导致了官茶在私茶的挤兑下无人问津。当然,除了茶马比价不平等,明朝政府的经营管理不完善,也是导致“茶马互市”贸易走向衰败的重要原因。

洪武年间,朱元璋为了国家利益开始施展政策,高压下官员不敢松懈,走私就少,但是一旦制度松弛,金钱利益带动的贪污,破坏整个市场垄断,将走向另一个极端。永乐后期“茶禁亦稍,多私出境”,茶叶走私的泛滥,导致洪武年间的70斤茶叶可以交换1匹上等马,到了宣德八年变成了碉门茶马司用8万多斤茶才换回70几匹瘦马,导致官营的茶马贸易几乎崩溃,明朝廷不得不多次下令停办官营茶马贸易。而政府被迫停止官营茶马贸易的直接后果就是私茶贩卖的市场如入无人之境,迅速抢占了因官茶缺失而造成的市场空白。到了明武宗朱厚照年间,武宗宠爱番僧,允许西域人例外带私茶,自是茶法遂坏,直接导致茶叶垄断瓦解,一时茶叶成为普通产品,不足以维持茶马互市背景下的以茶驭番制度也是土崩瓦解。《明史》中有过对于茶马互市衰败原因的阐明:“明初严禁私贩,久而奸蔽日生。洎乎末造,商人正引之外,多给赏由票,使得私行。番人上驷尽入奸商,茶司所市者乃其中下也。番得茶,叛服自由,而将吏又以私马窜番马,冒支上茶。茶法、马政、边防于是俱坏矣。”除私茶贸易的冲击外,负责征马的使者及茶马司官吏在茶马互市过程中往往以劣茶充好茶,甚或侵夺兄弟民族的财物,也加速了茶马互市的衰落。

八、茶马互市的历史意义

茶马互市是中国历史上一种比较特殊的商业贸易活动,是中原王朝与边远少数民族互惠的一种贸易活动,这种贸易活动在古代商业经济不发达的时代发挥了极为重要的作用。虽然这种贸易在明朝末期逐渐走向了衰败,但不可否认的是,正是这个贸易促进了西北地区的经济文化发展,具有非常重要的历史意义。

第一,明朝统治者通过茶马互市,既得到了所需的马匹,同时又扩展了自己对西北边陲少数民族地区的政治影响力,如此对于国家政治一体化的进程,对边疆秩序的稳定有着重要意义,在一定程度上产生了中原与边陲各民族互利互惠、民族团结、政治协调的积极效果。

第二,茶马互市促进了内地与边疆各个民族之间的互动往来,尤其是促进了中原地区与边疆少数民族地区的经济、文化交流,强化了中央与地方少数民族的联系,通过茶马互市,汉、回、藏、蒙古各民族紧密的联系在一起,形成了你中有我、我中有你、在经济上的相互依赖关系。

第三,茶马互市贸易在很大程度上推动了茶马互市地区商业经济的发展,围绕茶马贸易点,形成了一些以城市和集镇为中心的较大规模的商业市场。据明嘉靖本《河州志·地理志》记载,明代河州的商业十分发达,河州城内“大市,即粮货币也,五谷充积,贸易至午而散,在城中大十字街。中市,即畜类市也,六畜咸集,贸易至午而散,在城中小十字街。南关市,客店一十八座,四方商贾居焉。宁河镇,州南六十里,居民五百余家,弘治乙卯立市,每三日一聚。定羌镇,州南百二十里,居民五百余家,弘治乙卯立市,每三日一聚”,并衍生出了许多特有的文化,比如马帮、茶马古道等。

第四,推动了西北回商的崛起。河州是明代茶马互市的中心地区,是西北地区茶叶和马匹的集散地和贸易中心,聚居在河州的回族人广泛参与到茶马互市中,或从事贩马,或参与贩茶,有些还成为茶马交易的世家,茶马贸易对河州回族商业经济产生了深远影响。除此而外,与河州相近的洮州和西宁,明朝时也设有茶马司,同藏区的贸易往来十分频繁,茶马互市也带动了当地经济的快速发展,农业和商业都发展起来。《洮州厅志》记载:“旧城堡为洮州旧地,较新城为繁富,其俗重商善贾,汉回杂处,番夷往来,五方人民贸易者络绎不绝,土著以回人为多,无人不商,亦无人不农。”在长期的生活中,农业和商业成为回族人的主要经济方式,从而也形成了回族人“亦农亦商”的经济特征。

第五,形成了浓郁的茶文化。河州、洮州、西宁等地的回族和汉族商人在长期的茶马互市和茶马贸易中,逐渐认识了饮茶的益处,进而养成了酷爱饮茶的习俗,形成了以茶为礼的独特的茶文化,并渗透到人们日常生活的方方面面。

现如今,虽然人们已经不需要用马来换茶、用马来打仗,但是“茶马互市”贸易对后世的影响却一直都存在,这种影响跟“丝绸之路”对后世的影响意义相类似。