王维胜

“花儿本是心上话,不唱是由不得自家。刀刀拿来头割下,不死是就这个唱法。”这是流传在“中国花儿之乡”临夏“花儿”唱家中一曲有名的“花儿”,表达了“花儿”歌手们对“花儿”如痴如醉、至死不渝的深厚情结。而在千千万万个“花儿”歌手中,被誉为一代歌魁“穷尕妹”的女唱家丁如兰是最具传奇性和代表性的一位。

丁如兰1922年出生在临夏州康乐县一个贫苦的农民家庭。她自15岁起演唱“花儿”出名,直到1983年去世,享誉莲花山40多年。至今,在临夏地区还广泛流传着关于“穷尕妹”丁如兰当年驰骋“花儿”会场,歌压三州六县的佳话。童年的她饱受生活的辛酸苦辣,然而她嗓音极好,十分聪明伶俐,思维敏捷。小时候,在好唱“花儿”的母亲带动和熏陶下,她也渐渐地喜欢上了“花儿”,并熟悉和掌握了不少“花儿”的曲调。母亲唱的“柏木锯成柏板了,粮款把人压扁了,房卖了地典了,吃饭没有饭碗了”的“花儿”常使她泪流满面,而父亲唱的“吃了早饭没晚饭,出门连人一样欢,东方发白天快亮,穷人翻身有希望。”又使她对未来充满希望。在父母的潜移默化下,年幼的丁如兰能出口成章,对“答”如流。旧时女儿家唱歌,有人在背后指指点点,并指责她“毛丫头没家教,不学针线尽唱花。”她便即兴地以“花儿”来驳斥:“妈妈说哈要唱呢,花儿就要人唱呢,唱时辈辈发旺呢,不唱穷根扎上呢。”由于生活所迫,15岁的丁如兰由父亲作主嫁给了邻村的石家。婆家封建礼教甚严,不准她游山唱“花儿”。结婚不久就赶上农历六月初六莲花山“花儿会”,她悄悄地和乡邻们同去村口观看了马莲绳拦路,忍不住地随口唱了一曲,歌手们纷纷闻歌止步,用“花儿”询问道:“园子里的牡丹花,今个遇上好唱家,你把名字说下姓说下,‘花儿’会上好搭话”,丁如兰应声答道:“针插河里两根针,歌把式问的情谊深,唱花行里没名声,丁家后代穷尕妹”。歌手们又唱道:“花恋蜂,蜂恋花,谁知名家在这搭。”于是,一问一答,一场即兴的对歌开始了,“穷尕妹”的名声从此在莲花山一带传开了。但她出门拦路对歌的事却遭受到公婆的斥骂和丈夫的一顿殴打。第二年的莲花山“花儿会”又到了,16岁的丁如兰几经周折,终于又赶到美丽的莲花山“花儿会”,在对歌场上她才思敏捷,歌喉嘹亮,情不自禁地唱了起来:“洮河流水清又长,莲花山上浪一趟,心上宽敞亮堂堂。”那银铃般悦耳动听的歌声引起了歌手们的阵阵喝彩,一时歌声飞扬,热闹非凡,技压群芳的丁如兰也当之无愧地赢得了“莲花山歌魁”的称号。

在旧社会里,花儿会上对歌都是男子之间你唱我答的,而在“穷尕妹”丁如兰的带领下,开始了男女对歌的新阶段,许多花儿好家们为丁如兰而拍手称赞,欢欣鼓舞。许多妇女也从她身上汲取力量,纷纷站出来与男子大胆对歌,给莲花山花儿会带来了万象更新的景象。

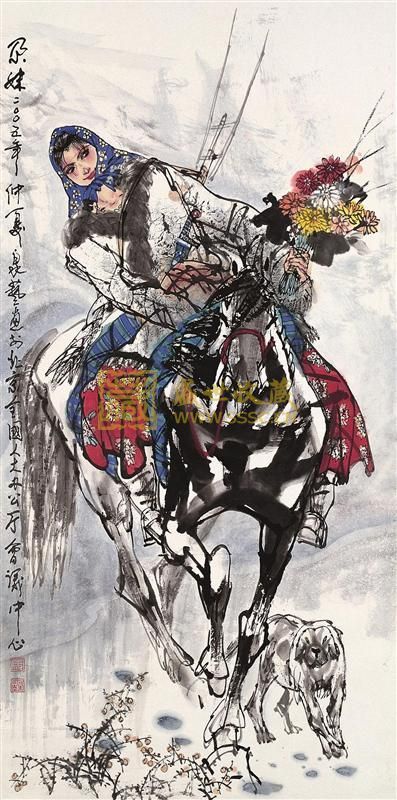

再后来,丁如兰的丈夫病故后,她又被迫嫁给了冶力关的李富寿为妻。此人吃喝嫖赌,不务正业,不到两年,又把“穷尕妹”以100元大洋卖给了胭脂川的郭启荣。酷爱“花儿”的郭启荣,对“穷尕妹”仰慕已久,两人情投意合。每年都是丈夫牵马备鞍,丁如兰以马代步去莲花山“花儿”会,几乎唱遍了莲花山周围的几十个“花儿”会场。“穷尕妹”丁如兰不仅嗓音圆润、对答如流,而且能即兴编唱、妙语如珠,成为当地家喻户晓的知名人物。

新中国成立后,丁如兰和所有的穷苦人一样翻身过上了好日子,她激情地高唱“莲花山上九眼泉,新旧社会两重天,过去穷人唱辛酸,如今唱花心上甜”。“佛爷好者谁见来,给米来吗给面来?共产党雪里送炭来,好日子全凭实干来。”在党和政府的培养下,她的演唱技艺提高很大。1956年,她和其他四名歌手代表临夏州参加甘肃省文艺队进京参加文艺汇演,使临夏“花儿”第一次登上大雅之堂,在首都北京亮相,并传遍了中华大地,被誉为文艺百花园里的一朵奇葩。

十年文革中,“花儿”被视作“毒草”禁唱,一代歌魁丁如兰也被批判改造,受到批判的她“茶不思,饭不香,心乏腿软炕上躺。”粉碎“四人帮”后,年过半百的丁如兰又拄着拐杖重上“莲花山”,唱出了她心中的“花儿”:

太阳出来霜化了,

妖魔鬼怪不怕了,

党中央替咱说话了,

花儿不怕雪压了。