试论齐家文化时期中西文化的交流

★马俊华

引子

2013年9月7日,习近平主席在哈萨克斯坦发表重要演讲,首次提出了加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通,共同建设“丝绸之路经济带”的战略倡议;2013年10月3日,习近平主席在印度尼西亚国会发表重要演讲时明确提出,中国致力于加强同东盟国家的互联互通建设,愿同东盟国家发展好海洋合作伙伴关系,共同建设“21世纪海上丝绸之路”。这就是党中央提出发展经济的“一带一路”倡议,强调相关各国要打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”。

早在公元前138年,汉武帝派张骞出使西域,开辟了中国通往西域的丝绸之路;公元1405年7月﹙明永乐三年﹚,明成祖命郑和率领庞大的船队远出西洋,开辟了“海上丝绸之路”,加深了中国同东南亚、东非的友好关系。海陆两条丝绸之路,把中国的丝绸、茶叶、瓷器等等,输往沿途各国,带去了文明和友好,也把西域和西洋一代的货物、文化带到了中国,赢得了各国人民的赞誉和喜爱。

然而,齐家文化中却发现了原本出自埃及一带的权杖头、出自古巴比伦的青铜器、出自新疆的和田玉、出自东南沿海一带的贝壳等文物,把“丝绸之路”的时间推到了公元前2000多年,说明中西文化交流早在齐家文化时期就已经存在。

齐家文化的多元性

齐家文化是1924年瑞典考古学家安特生在甘肃洮河流域进行考古调查时发现的,因首见于广河县齐家坪而得名。齐家文化是以中国甘肃为中心地区的新石器时代晚期文化,约公元前2140至公元前1500年左右。它晚于仰韶文化和马家窑文化,早于四坝文化、辛店文化、寺洼文化和沙井文化。齐家文化主要分布在“东起泾、渭流域,西至河西走廊东部及青海省的湟水流域,北涉宁夏南部和内蒙古的阿拉善左旗,南达白龙江流域。渭河上游、洮河和湟水中下游是其中心区域。”[①] 横跨甘肃、青海、宁夏、内蒙古四个省区,东西绵亘,分布在约800多公里的广阔地区。

齐家文化远离中原,是中国文明前夜诸强势文化中最西面的一支,“因此具备一些特殊的生存条件,从而发育、形成了一种含有多元性因素的文化面貌。齐家文化地域正处在黄河农业文化与北方草原文化的接合部,又是中亚文明与华夏文化沟通、交流的必经地带,各种类型、各种性质的文化在这一地区传播、接触并交汇。这不仅促进了齐家文化的昌盛,也使齐家文化内涵中吸收、渗透了许多他种文化的特质。”[②] 齐家文化也是东亚农耕文明与中亚、西亚及周边青铜、游牧文明交汇而成的一种复合文明。

养马技术

齐家文化时期,家庭饲养除了传统家畜如猪、羊、牛、狗、鸡之外,已开始了马和驴的驯养,这是以前所没有的。甘肃永靖大何庄齐家早期文化遗址出土的马下臼齿﹐经碳素断代并校正﹐其年代约为公元前2000年左右﹐经鉴定与现代马无异。《周易·系辞下》载:黄帝﹑尧﹑舜时“服牛乘马﹐引重致远”;《礼记·檀弓》云:“夏后氏尚黑,大事敛用昏,戎事乘骊,牲用玄(黑色)”。这里说的“骊”,即是纯黑色的马,说明夏朝时已经有马了。

根据研究,齐家文化和夏朝时期的养马技术是从中亚、西亚一带传播而来。《甘肃通史》说:“甘肃在文明时代被誉为东西文化交流的通道和桥梁,这种历史定位早在齐家文化时期即已塑出了雏形。如齐家文化畜马事业,就是在西方骑马民族影响下发展起来的。黄土高原不存在野马生存的适宜环境,齐家文化之前的甘青地区古文化中也不曾发现过畜养马匹的迹象。而中亚地区却有畜马的悠久历史,从乌克兰东部大哈萨克斯坦北部之间的森林草原和草原地带,具备繁殖马匹的优良条件,在距今5000——4500年的遗址中,出土过大量马骨。中亚西亚地区使用马的传统,早在距今4000年左右即已由高加索地区传入近东。畜马和用马,使交通工具发生革命性的变化,大大加速了不同文化之间交往的频率和速度,并使相距遥远的部族群体,得以实现直接沟通。在这种背景下,齐家文化受骑马民族的影响而兴起了畜马业,并把畜马业传播到了中原。在全国范围内的新石器时代文化遗存中,都罕见家马骨骼的存在。齐家文化是我国最早畜养马匹的古文化之一,通过齐家文化的中介,对马的畜养和使用,才在夏、商时代发展起来。齐家文化之后的甘肃,畜马事业一直长盛不衰,成为本体经济的一种显著特色。文明时代甘肃地区拥有繁盛的畜马业,而齐家文化为它铺垫了第一块基石。”[③]

青铜冶炼

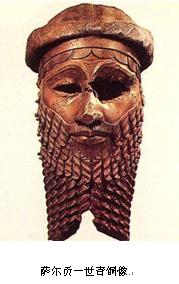

世界上最早的青铜冶炼技术和青铜器出现于何时?中国社会科学院考古研究所研究员白云翔教授说:“就世界范围来说,人类最早认识和利用铜金属可以上溯到公元前7000年前,尽管当时人们利用的是天然的铜。人工冶炼铜器的出现要晚得多,伊朗叶海亚地区发现的公元前3800年前的人工冶炼的少量砷铜制品;伊拉克发现的公元前2800年前的含锡青铜,是中东地区年代最早的锡青铜。在中国商周时期青铜器的冶铸和使用获得高度发展,取得了举世瞩目的成就,创造了辉煌的青铜文明。”[④] 苏美尔文明时期雕有狮子形象的大型铜刀,及阿卡德王国时期萨尔贡一世的青铜像是早期青铜器的代表。

我国在1973年陕西临潼姜寨遗址曾出土一件半圆型残铜片;1975年甘肃东乡县林家马家窑文化遗址第42号探方中出土一件青铜刀。林家青铜刀长12.5厘米,宽2.4厘米,呈扁体长条形,表面平整,薄厚均匀,柄部短而刃部长,柄部有明显的安装木把痕迹,刀背与柄背连为一体,有一定弧度,刀尖圆钝微上翘,刃部平直,因长期使用而微凹。刀体系用两块陶范闭合浇铸而成,刀刃曾经轻微冷锻或戗磨。经鉴定为锡青铜,测估含锡量6%——10%,经碳—14测年经校正

年代为距今5000年左右(约公元前2——公元前2740年),这是迄今所知我国发现的第一件青铜器,有学者称之为“中华第一刀”。此后,甘肃永登蒋家坪马厂类型地层中又出土了一把距今4000-4300年的锡青铜刀,形制较林家所出刀有所改进,显示出我国早期青铜制作的持续发展。《甘肃通史》说:“孕生于马家窑文化的冶铜业,在齐家文化时期得到进一步的发展,成为经济生活中地位越来越重要的部门。特别是在齐家文化后期,不仅铜器的种类和数量空前增多,青铜制造也已开始占据优势,并掌握了比较复杂的合范铸造技术。齐家文化的青铜冶铸传播到中原地区后迅速成长,铜镜的发明和流布即为一例。延至二里头文化已能制作各种形制的容器,为日后商代青铜工艺的辉煌奠定了基础。”[⑤]甘肃出土了大量的齐家文化时期的铜器,主要有:永靖大何庄、秦魏家,广河齐家坪,康乐商罐地,武威皇娘娘台等。出土和征集的青铜器约有100余件之多。铜器质地则有红铜、铅青铜、锡青铜和砷镍青铜。冶铸技术有冷锻、单范铸造、简单合范铸等。器型、用途也多种多样,有刀、锥、匕、斧、钻头、矛、环、镜、饰品等。

考古成果和有关历史文献表明,甘肃早在新石器晚期,就已经发明了青铜冶炼技术,与最早发明青铜冶炼技术的中亚、西亚等一些国家大致相同,不同的是我国早期冶炼的主要是铅、锡青铜,而中亚、西亚等国家早期冶炼的主要是砷、镍青铜。

那么,中国的青铜冶炼技术是靠自己发明创造的,还是从中亚、西亚传过来的?学者们虽有不同看法,但主持秦安大地湾文化遗址发掘、保护的郎树德先生说:“甘肃地区是最早使用青铜器的地方,可能是从中亚、西亚一代传过来的,是先到了甘肃,然后才传到中原。”[⑥] 甘肃省博物馆贾建伟先生也说:“齐家文化遗址出土的铜器,也有许多砷青铜。砷青铜过去大多发现于西亚,且时代较早,距今约5000多年。国内其他地区还未发现砷青铜,说明甘肃出土的这些铜器应是由西亚交流而来,或说铸造技术是由西亚传入。”[⑦]北京大学李水城教授也说:“进入公元前三千纪的末页,东西文化的交流不断加强,一些域外的文化特征陆续被引入西北地区,其中之一就是冶金术。……在这个文化互动的进程中,齐家文化习得了冶金术和相关的贸易链条,并不断将相关的产品向东部地区传递,在早期东西文化交互的大潮中扮演了关键的角色。”[⑧]

据记载,约公元前2000年左右,巴比伦在赫梯人统治时期,他们先有青铜冶炼、制造技术,继而在冶铁方面也胜过其他民族。并没有赫梯人对青铜冶炼技术严格保密的说法,但史书记载,赫梯人对冶铁技术严格保密,不准外传。他们利用自己掌握的冶铁技术制造铁制武器,制造战车,去战胜别人,在当时锐不可当。直到赫梯人消亡以后,铁器制造技术才得以传开,在各地广泛使用。估计青铜冶炼技术就是在那个时候从两河流域传到中原来的,是中西文化交流的结果。

权杖文化

权杖是昭示身份、象征权威的特殊器。在距今约5500年或更早时期,比较集中地出现于古埃及、近东、安那托利亚[⑨]、黑海及里海周边地区。

中国考古发现表明,这种异域文化的象征物也在中国西部地区出现。中国境内的权杖头主要分布于甘肃、陕西西部、新疆等地,其形态与近东和中亚发现的同类物非常相似。另外四川三星堆遗址一号祭器坑出土的金杖,全长1.42米,直径为2.3厘米,用捶打好的金箔,包卷在一根木杆上,净重约500克。木杆早已碳化,只剩完整的金箔。金杖的一端,刻有图案,共分三组。内蒙古赤峰市红山文化遗址出土碧玉多头器,也认为是权杖头。江浙一带的良渚文化的大墓中,也有仪仗玉质附件出土。

研究权杖文化的著名学者李水城教授[⑩]说:“1986年,北京大学考古系与甘肃文物考古研究所在甘肃河西走廊进行考古调查时,在若干地点发现了玉石权杖头及残件。1987年夏,在发掘酒泉干骨崖墓地时,在44号墓内随葬1件玉石权杖。此前,在玉门火烧沟墓地也曾出土过铜四羊首权杖头和玉石权杖头。 同类遗物曾先后在甘肃西河县宁家庄、秦安县大地湾、广河县齐家坪、甘谷县毛家坪遗址及陕西省宝鸡市竹园沟墓地、扶风县伯冬墓被发现。其质地包括有彩陶、玉石和青铜等,时代从距今5000年以前的仰韶文化到后来的齐家文化、四坝文化、沙井文化(?),最晚为距今3000年以降的西周时期。 在甘肃以西的新疆维吾尔自治区,出土权杖头的地点计有哈密市二道沟、奇台县红旗机器厂、民丰县尼雅、特克斯县的铁里氏盖等遗址,其质地已知有玉石、青铜两类,时代大致在青铜时代或稍晚。有迹象显示,权杖头在中国的分布面同样可能波及到内蒙古鄂尔多斯高原至西拉沐沦河一带,其延续时代大致在新石器时代晚期至铁器时代早期。 需要说明,由于以往对此类文物的缺乏了解,不少发现者将权杖头误作为生产工具或武器。”[11]

值得注意的是,中国的权杖文化都出现在华夏大地的西北地区,很多西方文化都在西北地区交汇。

那么,权杖是本土产生的还是外来的?学者们有不同看法。李水城教授说:“中国境内的权杖头在空间上仅分布于甘肃、陕西西部、新疆等地。其形态与近东和中亚发现的同类物非常相似。可以基本认定,权杖这种具有特殊功能的器具不是华夏文明固有的文化特质,应属外来因素。其根据为:(1)古埃及和近东一带的权杖头出现年代早;(2)在数量上,中国境内发现的权杖头比较零星;(3)在空间上,中国发现的权杖头全部出于西北地区,这一点耐人寻味。”[12]

2010年8月10日,李水城教授在内蒙古赤峰市第五届红山文化高峰论坛上讲道:“权杖在西亚出现以后,作为一种特殊的文化特质,开始向外传播辐射。权杖文化从西亚地区向西沿地中海沿岸进入埃及,向西北传入东南欧,向北传入高加索地区,向东则进入中亚。权杖文化经中亚传入东亚时,首先进入新疆,然后在距今约5000年的时候进入甘肃,紧接着沿长城沿线向东进入内蒙古赤峰及其周边地区。权杖文化进入中国后,只在西北和长城沿线流动、传播,主要因为它是一种在游牧文化或半游牧半农业的经济形态中形成的文化特质。中国西北和长城沿线与西亚的地理环境、经济形态及社会心理状态相似,从而使权杖文化更容易被这些地区的居民接受。”他还介绍说:“权杖文化作为一种外来文化特质,很难融入古代中国长城以南的华夏文明体系。在华夏文明中,昭示权力的文化特质是钺,它不仅具有相当长的历史发展脉络,而且自成体系,外来文化很难对其构成影响。”[13]

李水城教授还说:“上世纪七十年代,广河县博物馆征集到三件权杖头。其中一件为球形(编号G857),石质,通高6、直径7.6厘米。另一件扁球形(编号G579,或72G256),石质。通高5.6、直径6.6厘米。第三件为玉石质地(编号G558)。椭圆形,暗绿色,器表打磨光滑,通高3.8、直径3.7厘米。此外广河县齐家文化博物馆还藏有数件权杖头的半成品,它们很可能是出自齐家坪墓地的随葬品。权杖头这类文化特质最早产生于近东的安纳托利亚高原,时代可上溯至距今一万年上下。在地中海东岸的黎凡特和两河流域,权杖的出现也可追溯到前陶新石器B(PPNB)阶段。在死海西岸的纳哈尔—米什马尔曾发现一处人工开凿的洞穴窖藏,出土了429件铜器和象牙制品,其中仅铸造的铜权杖头及带柄节杖就超过400件,年代早到公元前四千纪前半叶。后来,此类文化特质向四外传播,公元前三千纪前后传入我国的大西北和长城沿线,并对中原内地产生了一定影响。齐家文化的这些权杖头是早期东西文化交往的重要见证,尽管它的年代不是最早的,但其所处的空节点非常重要。”[14]

齐家文化中出现了一种特殊的玉器——玉钺。《甘肃通史》说:齐家文化玉器中,“有一种做工精细、色泽亮丽的玉鉞。鉞体较薄,刃部完整无缺,显然不是实用工具或武器,应当是一种仪卫器。后世的仪卫器是指由卫士或礼职人员掌执,专用于某些庄严仪式,以壮统治者声威的器物。钺本是一种斧类兵器,充当仪卫器后演变为权势象征,成为部族首领用以显示特殊身份权杖类器物。仪卫器的出现,反映了部族权力层的性质已发生变化,首领们已需要用礼仪的威严强化统治、震慑庶民了。”[15] 这个玉钺可能是权杖在中国的变种。权杖和玉钺都是权力、地位、身份、财产的象征,是中西文化交流的证据。

玉器文化

中国的玉石文化源远流长,从新石器时期至今,崇尚玉石的风尚经久不衰。《说文解字》云:“玉,乃石之美者。其字像三玉连贯之形。”叶舒宪教授说:“玉器在中国文化中具有极其重要的含义。早在青铜器出现之前,华夏先民就已经开始雕琢各种玉器,并将玉石为财富的象征与神圣的器物。”[16]

中国人用玉,最早可以追溯到远古时期,中国社会科学院研究员叶舒宪说:“在内蒙古东部一带的兴隆洼文化中就出土有距今约8000年的玉器。可以说,玉的使用和分布远远超出了小传统向我们描述的时代范围。在距今约5000年到4000年的时代,北至辽河流域的红山文化,南至太湖地区的良渚文化,西到甘肃、青海的齐家文化,都广泛地分布着各种远古玉器,人们将玉雕琢成各种形状,供部落的通神者——巫师和首领使用。这些丰富的考古成果说明,约公元前6000年到公元前2000年,可以被称为华夏史前的‘玉器时代’。显然,华夏先民的玉崇拜和玉文化具有古老的历史,华夏先民正是凭靠精细琢磨的玉和玉器来实现沟通神灵的神话梦想。”[17]

齐家文化鉞

关于玉器在中国的传播,叶舒宪说:“起源于北方西辽河流域的玉器生产以兴隆洼文化为开端,以玉块为最初的主导性玉器形式,8000年前率先在内蒙古东部地区登场,逐渐向东和南传播,数百年后到达今河北北部和日本列岛,易县北福地遗址出土玉块即可为证,其距今约7500多年。北方早期玉文化随后进一步南传,在约7000年前达到浙江沿海一带,有余姚河姆渡文化出土玉块为其实例。后又经过两干年的缓慢传播,玉器种类逐渐增多,在约五千年前的凌家滩文化和良渚文化达到史前玉文化生产的巅峰期,受其影响,史前玉文化的分布几乎到达中国东部大部分地区。与北玉南传漫长历程相比,东玉西传的文化文化传播过程稍晚,用时也较短,大约从距今5000年前开始,到距今4000年结束,使得原本在东部沿海地区较流行的玉石神话信仰及其驱动妁玉器生产,逐步进入中原地区,形成龙山文化耐期的玉礼器组合的体系性制度,并通过中原王汉的辐射性影响力,进一步传到西部和西北地区,一直抵达河西走廊一带,以距今一4000年的齐家文化玉礼器体系为辉煌期。”[18]

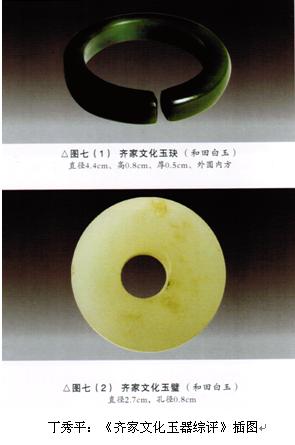

齐家文化出土了大量玉器。《甘肃通史》说:“在磨制石器基础上发展起来的治玉业,是齐家文化的一大特色。据武威市海藏寺、皇娘娘台、天水市师赵村等遗址统计,出土玉器多达2997件[19],可知社会对玉器之需求。器类有斧、锛、凿、鉞、刀、环、佩、镯、璧、琮、璜、联璧璜等,虽大都平素无纹,但内涵已颇丰富,包括工具、武器、仪卫器、祭器和佩饰器,古代玉器拥有的功能皆已具备。”

齐家文化玉器使用的玉材主要是甘肃本地产玉,值得注意的是,齐家文化中出现了新疆和田玉。丁秀平先生说:“齐家文化玉器,与东北地区的红山文化玉器,江浙地区的良渚文化玉器,统称为我国三大古玉系列。红山文化玉器以产于辽宁岫岩玉为主要材质;良渚文化玉器以浅绿色、带有云母状闪亮斑点的透闪石为主要原料;而齐家文化玉器的材质中,不仅发现有黄河玉、青海玉,大量的马衔山黄、白、青玉,更令人称奇的是出现了以精美的新疆和田籽料(见封底)制作的玉器;足见齐家文化时期的先民们开发新玉材的聪明才智和拓展精神。……那时的先民们,为采得美玉,寻觅万里而至疆;他们所付出的,又将是一幕幕几多远去、几多遭蹉的悲壮而惨烈的场景呢?所以,我们通过出土的齐家文化玉器,可以毫不愧色的讲给今人和后人:齐家文化时期的先民们,是开采新疆和田玉的先驱者!”[20]

齐家文化中和田玉的出现,证明那时候西北地区已经同南疆地区有了经济文化的交流,中国先秦杂家著作《尸子》中就有昆仑山采玉的记载,“取玉甚难。越三江五湖,至昆仑之山,千人往,百人反,百人往,十人至。”说明从齐家文化至先秦时期,先民们一直不畏艰险,去昆仑山采玉,所以,齐家先民是开采新疆和田玉的先驱者。

甘肃省博物馆贾建伟先生说:“在距今4000年——5000年的马家窑文化时,交流的范围已经扩大,装饰品的料是从很远的地方交换来的。绿松石这种罕见的玉石传入甘肃就是证据。早在秦安大地湾仰韶晚期遗址已经出土了用绿松石制成的半圆形饰片,而在马家窑文化的墓葬中普遍发现了各种绿松石饰品。东乡林家的马家窑类型遗址和兰州花寨子、景泰张家台等处的半山类型墓葬都出土了经松石制成的坠、珠和管。青海省乐都县柳湾马厂类型出土绿松石装饰品样式达十六种,共204件。绿松石在甘肃一带不出产,主要出产于伊朗东部,我国的绿松石主要产于秦岭山脉的南部,但质地较细,与甘肃、青海的原始文化遗址中发现的纹理较粗的绿松石不同。近年来在新疆也发现了绿松石产地,甘肃的仰韶晚期和马家窑文化的绿松石的来源可能来自西部。”[21]

自2014年6月至2017年8月,由上海交通大学、西北师范大学《丝绸之路》杂志社、中国社会科学院、中国甘肃网等单位合作组成的“玉帛之路考察团”,对西北地区的玉矿资源作了十三次考察,写出了《齐家文化玉器与中国西部玉矿资源区——第四、五次玉帛之路考察简报》[22]和《玉帛之路与齐家文化考察》[23]等文章及《玉帛之路考察丛书》。《玉帛之路文化考察丛书暨十三次考察成果发布》中说:“考察团在2017年的三次考察中充分认识到:早在5500年前,就有了玉石之路的雏形,命名为‘玉石之路渭河道’,特指渭河上游甘肃武山县特产的蛇纹石玉料东输中原的水路路径。从距今5500年至距今4000年,中原与西部的玉文化以这种深色蛇纹石为主要资源,称之为‘玄玉时代’。这是将中华文明的发生溯源到实证物质材料的又一进步。目前已经能够依据较充分的调研资料,阐明为什么中华文明是五千年延续不断的文明体。”[24]

玉帛之路考察团的十三次考察,充分证明西北地区在丝绸之路之前,就存在一条“玉帛之路”(或叫玉石之路),就是中西文化交流之路,它把丝绸之路推到了公元前2000多年。

贝壳饰品

马家窑文化和马厂类型墓葬中曾经出土了产自沿海一带的贝壳;在齐家文化遗址中出土了更多的贝壳,齐家文化中出土贝壳的遗址主要有:青海乐都柳湾遗址M992号36件,M号979号1件,甘肃永靖秦魏家遗址出土蚌壁1件,临潭磨沟M164、303号发现少量贝壳,还有武威黄娘娘台遗址等,此外,齐家文化民间也收集到很多贝壳。

甘肃省博物馆贾建伟先生在研究中西文化交流时说:“在甘肃和青海的马家窑和马厂类型墓葬中还发现了产自远方的贝壳。现今,甘肃、青海都不出贝壳,只有遥远的海中和江河入海处才产这种贝壳。在青海大通上孙家寨马家窑类型墓葬中已习见海贝作随葬品。在柳湾马厂墓葬中出土了一件人头形器口彩陶壶,在颈部绘成用贝壳串成的项链。在甘肃出土的一些马家窑文化的彩陶上也绘有贝形纹饰。因此甘青地区马家窑文化发现的海贝是当时这一地区的氏族所珍视的装饰品。并且他们还用其他材料来仿制海贝。贝是我国原始货币,所以甘青地区马厂类型出现的贝壳装饰品可能已成为进行流通和交换的中介物。”他接着说:“我们通过对海贝的出土情况进行了解后,可以推测出当时海贝的流传过程。到齐家文化时,海贝的出土量更大,但发现海贝的齐家文化遗址也愈来愈往西移,在河西走廊的武威皇娘娘台齐家文化遗址中也出土了海贝。在晚于马家窑文化的四坝文化玉门火烧沟墓葬中出土了上百枚海贝,有的墓葬中还出土了长串的海贝。这都表明了海贝、海蚌等珍贵的装饰品是由海滨传入甘肃并逐渐西传。”[25] 这些贝壳的出现,证明当时同沿海一带也有了经济文化的交流。

综上所述,齐家文化时期,我国西北地区已经同中亚、西亚和东南沿海地区有了经济文化的交流,正如李水城教授所讲,齐家文化是“前丝绸之路的奠基者”,“这与齐家文化分布的地理区位和西北地区的文化演进格局有着密切关系。……其间,齐家文化扮演了关键的‘前丝绸之路’奠基者的角色。”[26] 齐家先民是“前丝绸之路”、“玉石之路”的奠基者。

作者简介:马俊华,男,回族,生于1945年10月,兰州大学历史系毕业,曾任中共广河县委副书记、临夏回族自治州教育局局长、临夏回民中学校长等职,2005年退休。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

[①] 刘光华主编 祝中熹著:《甘肃通史·先秦卷》,甘肃人民出版社,2009年8月第1版,第87页。

[②] 刘光华主编 祝中熹著:《甘肃通史·先秦卷》,甘肃人民出版社,2009年8月第1版,第214页。

[③] 刘光华主编 祝中熹著:《甘肃通史·先秦卷》,甘肃人民出版社,2009年8月第1版,第215页。

[④] 白云翔:《中国早期铜器与青铜器的起源》,载《东南文化》2002年第7期,总第159期。

[⑤] 刘光华主编 祝中熹著:《甘肃通史·先秦卷》,甘肃人民出版社,2009年8月第1版,第214页。

[⑥] 在2013年6月27日,国务院正式公布位于甘肃省民乐县东西灰山四坝文化为全国重点文物保护单位时研讨会上的发言。—— 《中国新闻周刊网》。

[⑦] 贾建伟:《从甘肃出土文物看东西方文化交流》。

[⑧] 李水城:《齐家文化“前丝绸之路”的奠基者》,载《齐家文化与华夏文明国际研讨会论文汇编》,2015年8月,第132——133页。

[⑨] 安纳托利亚,又名小亚细亚(英语:Asia Minor)或西亚美尼亚,是亚洲西南部的一个半岛,位于黑海和地中海之间。现在安那托利亚的全境属于土耳其。

[⑩] 李水城,1953年生,现任北京大学考古文博学院教授、博士生导师,中国考古学会常务理事。研究方向为新石器时代考古、早期东西方文化交流、盐业考古、环境考古。

[11] 李水城:《权杖头:古丝绸之路早期文化交流的重要见证》,载《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第四期。

[12] 李水城:《权杖头:古丝绸之路早期文化交流的重要见证》,载《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第四期。

[13] 来源:新华网。

[14] 李水城:《齐家文化:“前丝绸之路”的重要奠基者》,载《齐家文化与华夏文明国际研讨会论文汇编》,2015年8月,第132——133页。

[15] 刘光华主编:《甘肃通史》,甘肃人民出版社,2009年8月第1版,第96——97页。

[16] 叶舒宪:《图说中华文明发生史》,南方日报出版社,2015年3月第1版,第12页。

[17] 叶舒宪:《图说中华文明发生史》,南方日报出版社,2015年3月第1版,第13页。

[18] 叶舒宪:《西玉东输与华夏文明的形成》,载《齐家文化与华夏文明》,甘肃民族出版社,2015年7月第1版,第238页。

[19] 从地质上说,有许多应归于彩石之类;但其体型却属玉文化体系。

[20] 丁秀平:《齐家文化玉器综评》,载《齐家文化与华夏文明》,甘肃民族出版社,2015年7月第1版,第326——327页。

[21] 贾建伟:《从甘肃出土文物看东西方文化交流》。

[22] 叶舒宪:《齐家文化玉器与中国西部玉矿资源区——第四、五次玉帛之路考察简报》,载《齐家文化与华夏文明国际研讨会论文汇编》,2015年8月,第444——465页。

[23] 冯玉雷:《玉帛之路与齐家文化考察》,载《齐家文化与华夏文明国际研讨会论文汇编》,2015年8月,第474——484页。

[24] 《玉帛之路文化考察丛书暨十三次考察成果发布》,2017年11月1日。

[25] 贾建伟:《从甘肃出土文物看东西方文化交流》。

[26] 李水城:《齐家文化:“前丝绸之路”的重要奠基者》,载《齐家文化与华夏文明国际研讨会论文汇编》,2015年8月,第132——133页。