镜头里的好年景

◇李建永

人们说,坎肩、裤子上要是没有鼓鼓囊囊的口袋,就不像一个摄影家。二十五年前初见福哥,他就给我留下了这样的印象。

福哥喜欢鼓捣相机,是受哥哥的影响。上世纪70年代,福哥刚上初中,十二三岁的年纪,而他的哥哥已经工作,跟三个好友合伙买了一架120红梅照相机,一人一个月,轮流玩。轮到哥哥的这个月,哥哥很高兴,手把手教他怎么玩,然后留下几个胶卷,说,我不玩的时候你只管玩。就这样,福哥一头钻进了镜头里。

后来,福哥参军三年,退伍回到老家阳泉。由于平时喜欢摄影,不时在市报上“见图”,便被调整到单位里的资料室,管资料,搞摄影。有一年,得知有一场全国财税系统书法美术摄影大赛,他便拿出最近的新作报名参赛——单位里刚举行职工拔河比赛,“胜利者”向后倒下的那一刻,比赛双方和观众们笑成海洋。这幅《乐在其中》荣获大赛二等奖,奖品是一辆令人艳羡的“飞鸽”牌自行车。骑上自行车,福哥对摄影的热爱从此真的“飞”起来了!

福哥常说,咱的镜头主要是对准脚下,用镜头留下生活记忆。我每次回到阳泉,福哥总会向我展示他的最新作品,让我“看图说话”。

福哥很得意的一幅作品,叫《盂县十八盘》。十八盘位于晋冀交界处,西边是山西盂县,东边是河北平山,处于黄土高原和冀中平原的过渡地段,山势落差较大,山高,峰奇,关险,道路高低起伏、蜿蜒曲折。摄影是个技术活儿,也是个辛苦活儿,为了取一个好镜头,就得用心思。福哥常常利用节假日,一个月跑七八回十八盘,就是为了捕捉雾中山路的美景。起雾即起身,可等赶到了,雾也散了。跑得次数多了,周边村子里都有他的“线人”。一天早晨,“线人”打电话说:“福哥,看样子要起雾了,你快来!”

福哥打车赶到十八盘,正是近午时分,云雾弥漫升腾,山路掩映,若隐若现,令人兴奋!福哥扛着相机跑上跑下,拍了半个多小时,大雾渐渐散去,回看镜头里的图像,哦,浑如一幅幅苍茫遒劲的泼墨大写意画卷!

有一年,阳泉突降大雪,有人告诉福哥,晋中的昔阳县闫庄村有“好景儿”。他立马喊上两个战友,开车出发。

闫庄村到了,天也放晴了。福哥被眼前的景象惊到了:阳光下,一排排整整齐齐码成长墙的玉米垛,被一尺多厚的大雪覆盖着,广阔的银色世界里闪耀出成排成垛的金玉米,那图景,美好又气派,震撼又壮观,是一幅天然的“瑞雪丰年图”!那一刻,《太行山上的好年景》诞生了,获得当年山西省第十八届摄影艺术展银奖。

又一年农历正月二十,按照阳泉北舁村的老风俗,生旦净末丑穿着古戏装,扭秧歌,“闹红火”,男女老幼摩肩接踵,人山人海,红红绿绿,热闹得很!福哥端着相机,在场子里钻来钻去,登高爬低,仔细搜寻着最完美的摄影机位。

有了!只有趴在“这个”地方,仰角取景,才能全景式收入那些主角观众、高台低垒、里三层外三层生动而宏阔的大场面,就叫它“黄土地上的狂欢节”吧!第二年见面时,福哥笑着对我说,过了一年,正月二十又来到北舁村看“红火”,一个摄影的朋友都没见着,当他走到去年取景的那个地方,嘿,“长枪短炮”全在这儿趴着呢!

踏遍青山人未老。前不久,福哥向我“炫耀”他的新装备——无人机智能摄影设备。他把一张张广阔而美好的雪山梯田图片铺开向我展示,说,你猜猜这是哪里?我仔细端详了一番,还真是没看出来。福哥得意地一笑,说,这是今年春节刚拍的,咱平定县的张庄梯田。别说你老兄看不出来,就连当地的老人们都说,在这块土地上生活了一辈子,从来没见过咱家乡这么好看!福哥说,我们站在大地上,谁能看到“天的视角”呢?多亏有这新玩意儿!

福哥本是一个“门外汉”,因为热爱和钻研,把自己练成了中国摄影家协会会员,并出版了自己的摄影作品集。福哥说,搞摄影,没诀窍,咱就是真心喜爱,动真情,下苦功,甘愿付出一切!他几乎利用所有的节假日“跑景儿”,为家乡留下许多珍贵的镜头。譬如,驰名国内外的盂县大汖古村落,经过开发,已不是原来的样貌,但福哥的镜头里保留着它的“本来面目”。这些年,福哥的作品先后获得了很多大奖,《枕河人家》入选第十九届全国摄影艺术展,《烟雨浩渺显奇峰》入选第十届北京国际影展,《候补队员》入选第七届上海国际影展……一张张照片,保存了珍贵的记忆。

福哥对我悄悄说,咱嘴拙,不善言辞,就用镜头来说话吧。

——摘自《人民日报》

快雨时晴

◇初程

天忽然落雨,忽然又晴了,太快,太短,像降下一阕词短意赅的小令,匆匆就收了笔。

之前,还是大好的天气,阳光倾注下来,像液体一样,往每道缝隙里渗,往每处旮旯里钻。谁知,一片乌云跑近,丢下一阵雨又去远了。可如此一来,却弄得路上的人慌张一时。手里还举着雨伞,天已晴朗。鞋子还浸着雨水,阳光已经重整旗鼓。

一场速来速去的快雨,像极了一位转瞬即逝的过客。撞了个照面,招呼还没好好打一个,那人已经远走,连告别的话也追不上他。那人来时,我们曾练习呼吸,收拾笑容,整理衣着,手忙脚乱作了好些准备。

可是,下着下着雨就停了,走着走着人就远了。我们来得及准备开始,却来不及准备结束,来得及准备迎接,却来不及准备告别。

人生有千千万万的遇见,无法,也不必次次都未雨绸缪。有快雨时晴的人,也会有夜雨涨池的人。

——摘自《今晚报》

母亲的旧手机

◇龙建雄

母亲终于学会发微信朋友圈啦!

母亲用手机有过一段很长的适应过程,她至少使用过10年以上的按键手机,而且最好是那种翻盖机型,打开就可以接电话,合上就是挂电话,什么彩信、彩铃、看新闻对她来说都是多余。虽然这与母亲文化水平不高不无关系,但作为儿子,我没有好好教会她使用,也很不应该。

母亲是典型的湖南农家女子,十五六岁时没了娘,19岁从山沟沟里的山坳村嫁给我父亲,20岁生下我,再过6年又生下弟弟。母亲个子不高,生性胆小,在来城里给我和弟弟带孩子之前,连地级市的城市都没有去过,她对外面的世界是绝对的陌生,因而事事小心,一旦离开熟悉的环境,总是非常小心,脚步轻得生怕多踩着了一只地上的蚂蚁。

这些年,母亲习惯了每年来广州生活一段时间,但也只不过是熟悉我们大院四周的环境。她有固定的买菜路线,稳定的纸牌牌友,连坐公交车来回也是固定的那两趟班车。我和弟弟偶尔给母亲预订个专车,要么给钱搭个的士,她总是极力反对。她说她和父亲没有在经济上帮助过我们在城市里买房买车、结婚生子,她能省则省。

俗话说,“家有一老,如有一宝”,生活在城市里的儿女们,最幸福的事莫过于有父母在身边帮扶。母亲虽然身在城里,但心里其实还是很依恋父亲。父亲在家种了什么菜、家里今天是什么天气、村子里谁家娶媳妇、谁家老人走了,这些信息都是母亲和父亲聊天之后告诉我们的。她说自从手机可以视频以后,同父亲聊天没有距离感,手机这个东西真是太神奇!我为此庆幸给父母及时买了智能手机,只要他们随时都可以唠家常,两老保持着心情愉悦,费点小钱,哪怕是花钱购买点流量又何妨?

母亲现在学会了照相、录像、语音留言,也开始使用微信支付。我想给她换台新款手机,但她仍然坚持说不用,她说手机里除了那几个老乡牌友和广场舞朋友之外,就是我们儿子、媳妇、孙女和几个亲戚的号码,容量够用了!母亲说,她这辈子是赶不上时代的发展变化了,一辈子没读过什么书、没见过什么世面,但好在孩子们都有出息。

我知道,母亲的旧手机容量小,只有几个G,可又足够大,装着我们的全部世界。

——摘自《广州日报》

别样的思念

◇一念

父母前段时间在我家小住,今早离开我家回故乡了。我的家中,一下子变得空落落的,但到处是他们留下的痕迹。

走到阳台上,我看到放在水池旁的琴叶榕,簇拥在东墙边的郁郁葱葱的海棠、金橘、金鱼草和幸福树。阳台另一边,铁艺花墙上挂了4只藤编花篮和一只自制鸟笼,这些,都是父亲和母亲培植和打理安排的。

母亲到处寻找家中阳光最好的地方,养了数年有一人多高的榕树,被她挪到客厅沙发边上。餐厅里的平安树被她搬到客厅展示柜前。换了新地方,树身都发了新芽。院落里高高低低的花树上挂满大大小小的红灯笼。这是母亲过春节的习惯。

来到厨房里,我发现炒锅里外锃亮,洗菜池下水堵漏焕然一新,而卫生间连拖把池都是亮闪闪的。

我有很多年未与父母多日相守了。我发现自己变了,我每天在厨房捣鼓好吃的,和父母话多得说不完。有一次,父亲胃不舒服,我燃了艾灸盒让父亲捂着,他躺在沙发上,我安静地听他讲家族往事。那些让父亲唏嘘不已的往事,我从不知晓。

我发现自己变了,父亲请人想让我改名儿,我毫不犹豫地答应。父母会讲很多生活细节,我仔细听照着做。我们仨,好多次聊着聊着笑成一团,母亲会笑出眼泪。这样的时刻,每次都让我心酸眼热,自责怎么人到中年才懂得逗乐父母。

我和父母的关系从未如此亲密。我能感受到父母对自己要溢出来的爱,但令我惭愧的是,我是到中年才懂得百分之百接纳父母。父亲讲他儿时帮奶奶在顶门石上磨针尖,母亲讲16岁到济源山里干活,晚上从门缝里瞅见野狼眼睛的绿光……

“万能修”是个啥都会修的漫画人物。70岁的父亲现在还整天帮人修东西,一个螺丝拧不平都要重来。我五岁的儿子于是给他起名字“万能修weiwei”(老家方言“外公”之意)。之后家人都开玩笑叫父亲“万能修”。

“万能修”勤勉自律爱学习,整天琢磨着跨界技能,60多岁开始学雕刻,会做各类精巧玩意儿。他还旁学杂收,父女谈话,他不时聊到陌生知识点,令我汗颜。

“春香”是我母亲的名字,她和父亲两人是小学同桌。母亲人漂亮爱干净,她越老越像小孩,心思单纯眼神清澈。母亲被父亲宠着,指甲是父亲戴老花镜剪的。父亲也被母亲宠着,他俩在一起,母亲喜欢指挥,父亲喜欢干,俩人配合默契。

按世俗标准讲,父亲母亲这辈子谈不上啥成就,柴米油盐处处需要精打细算,共同经历了几十年岁月,家庭小舟飘摇在浮世的海里。但两人70岁了,耳聪目明身板硬朗儿女懂事听话,生活除开销外还有节余。人到中年,我才切切实实懂得,日子过成这样,有多了不起。

父母回老家后,我决心要耐心地刷锅洗碗,因为父亲在这些事上一丝不苟;我还会模仿父亲的叠衣方式,衣物板正堪比商店展柜;我决定5点30分起床,6点30分吃饭,晚上10点睡觉,因为父母长年累月如此。我愿意与远在老家的父母同步着同样的生活节奏,愿意从行为上越来越和父母趋同,这是不是也是不同空间的共同厮守?这是不是也是一种别样的思念?

——摘自《河南日报》

家常一碗面

◇张金刚

我发现自己的口味随着年岁渐长有了变化。年轻时,我天南地北什么口味都想试试;中年后,我愈发对朴素、家常的手擀面情有独钟,更愿意为自己喜欢的东西费劲。

两碗面粉,撒些盐,打入一个父亲寄来的鸡蛋。奔跑在老家庭院的母鸡下的蛋,自带一种亲切感。我再倒入从老家取回的山泉,用筷子快速搅拌成丝丝缕缕、白里透黄的面絮,一点点揉捏按压成稍硬的面团;用手蘸水,最后打理得手光、面光,蒙上湿布,开始饧面。想着那来自故乡深山的泉水和富含营养的蛋清蛋黄,奇妙地与本地的面粉“相遇”,慢慢交融,不由得心生激动。

个把小时后,我将饧好的面团再次揉得细腻、光滑、圆满。案板上撒些面粉,将面团压扁,用长擀面杖擀开,擀薄;撒上金黄的玉米面,将面饼裹在擀面杖上,滚动着擀上几个来回,摊开,再撒面,再裹上,再擀,再摊开。那极具颗粒感的玉米面,有股纯正地道的清香,牵引着我的思绪在家乡的玉米地里游历,回味着母亲做的那一口儿锅贴饼子、玉米面糊糊、爆米花儿的悠远滋味……几番下来,摊在案板上的面饼又大又圆又薄,再均匀地撒一层玉米面,将面饼折叠成长条,操刀细细地切成面条,规规整整地列队排在那里,等待着最后的“一抖擞”。这“一抖擞”,要抖擞出力道,抖擞得细长,极见功力,也是对和面技术的检验。

擀面要做得好,要耐心、细心、用心。其实,生活中很多事也都是如此。动手做,辛苦,但因为喜欢,而且有一种付出就有收获的成就感,于是乐此不疲。

盛夏最宜吃一碗过水面,特别是中午。面条用清水煮熟,捞出浸在冷水中。挑在碗里,爽爽利利,温和舒适。浇头,可凭喜好,变着花样儿来。喜欢热汤面,便可做豆角肉丝卤、茄丁肉丝卤、番茄鸡蛋卤、香菇油菜卤,吃起来滋味十足。喜欢凉汤面,便可将黄瓜切丝,加盐、蒜末腌制片刻,加入凉白开,浇入油炸干香椿或油炸花椒作卤,吃起来清热凉爽。

面的酱料虽非主角,却也要用心做好,酱料做得好,会与面相得益彰。我喜欢甜面酱,将之与瘦肉丁儿在油锅里炒至浓稠,浇在面条上,再配上黄瓜丝、胡萝卜等,整碗面顿时色香味俱全。我挑筷大口而食,唇染酱色,满嘴流香,吃得那叫一个过瘾。

妻子不会擀面,却喜欢煮面,做的酱料、配菜花样多。一碗面应着季节变换着不同的汤头,春天菠菜、油菜面,夏天豆角、茄子面,秋天丝瓜、番茄面,冬天白菜、萝卜面。不管汤头如何换,鸡蛋总是绝配,再配上一碟咸菜、几块面包、几根油条或几片炸馒头片,喷香可口。清早,暖暖地吃上一碗原汤面,像为一天起了个好头,心里都会暖暖的。

日常烟火气是什么?于我而言,就是在生活中我擀好我的面,妻煮好她的面和酱,我们互相合作,温暖相守而升腾出的生活气息。生活没那么多波澜壮阔,更多的是细水长流,像家常一碗面那么简单实在。与欢喜相伴,朴素的小日子便是幸福的好日子。

——摘自《辽沈晚报》

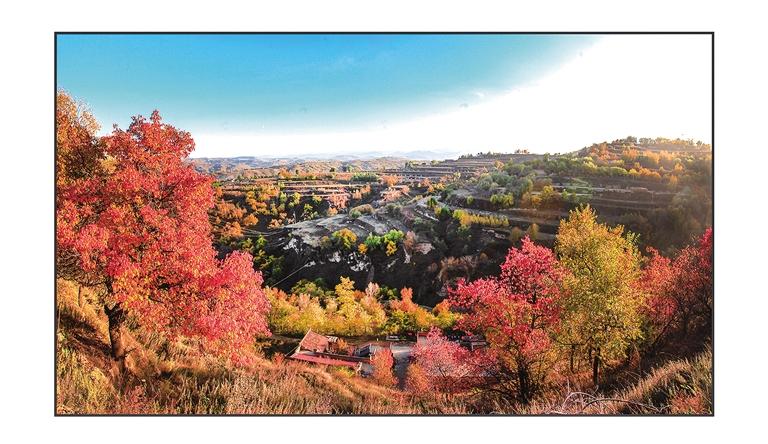

秋意浓

王援朝 摄

书好处

◇刘贵锋

宋代汪洙有诗云“万般皆下品,惟有读书高”,把读书奉为生命中最高品位的事情。清人姚文田视读书为“天下第一件好事。”《三字经》有“人遗子,金满赢。我教子,唯一经”的句子,他人留给子孙千金,“我”却以书传子,自得之情溢于言表。古往今来,人们对读书是如此推崇备至。那么,书究竟有什么好处呢?

书好处,在获得知识。自从我们的祖先创造了文字,有了书,人类的历史才得以记载,人类对世界的认知和经验才得以保存,人类那些闪闪发光的思想才得以传承,人类优秀文化的积淀才得以发扬。可以说,书籍是贮存古圣先贤知识和记忆的宝库。通过读书,我们可以在短时间内拥有所需要的知识。一个不读书的人,是井底之人,一个不读书的民族,是看不见希望的民族。俗话说:“秀才不出门,便知天下事。”个中的秘密,不就是书的作用吗?

书好处,在启人智慧。莎士比亚说:“生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”书是传承人类智慧的主要载体。社会能够不断地进步,科技能够日新月异地向前迈进,与人类既能书写又能阅读息息相关。读一本好书,就是穿越时间和空间,与圣贤交谈,汲取关于人生、世界、宇宙的智慧的过程。《资治通鉴》字字珠玑,教会我们修身齐家、为人处世之道。《世说新语》一则则富有哲理的故事,可以给我们的生活以参考和启示。

书好处,在滋养心灵。明代学者陈益祥有“六养”之说:流水之声可以养耳,青禾绿草可以养目,观书绛理可以养心,弹琴学字可以养指,逍遥杖履可以养足,静坐调息可以养筋骸。冯骥才把读书的目的总结为四类,最推崇的读书是为了心灵生活。他说:“我们需要书里那些内容给我们治愈。”阅读经典名著,能让我们在潜移默化中受到熏陶,丰富我们的内心,提升我们的内涵和气质。所谓“腹有诗书气自华”。

书好处,在使人快乐。陶渊明在《五柳先生传》里写道:“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食。”“欣然忘食”四字道尽五柳先生读书之乐。“人生至乐,无如读书。”找一个幽雅的好去处,泡一杯清茶,一册书籍在手,远离纷繁闹市,没有颠倒是非,没有烦恼忧愁,身心在书海中沉浮,那种惬意和快感,那种美好和愉悦,是人生何等幸福的事。难怪李谧会放弃产业,闭门读书,留下“丈夫拥书万卷,何假南面百城”的肺腑豪言。

书好处,在给人希望。梁晓声说:“读书的目的,不在于取得多大的成就。而在于,当你被生活打回原形,陷入泥潭时,给你一种内在的力量。”潦倒时,不妨翻开《钢铁是怎样炼成的》,用心读读保尔为了人生梦想顽强斗争的历程。浮躁时,静心看看《活着》中徐福贵和老牛在田地里恬淡闲散的农耕时光。忧虑时,品品《老人与海》充满自信的句子:人生来就不是为了被打败的。人能够被毁灭,但是不能被打败。相信,人生的格局一定会变大。

苏东坡身体不佳,读陶诗疗疾;白居易多思失眠,引睡卧观书;郑板桥腹中辘辘,咬几句有用书充食……书之好,真是数不清、道不完;书之好,或许只有真正读书的人才可意会;书之好,这世间再没有任何一种东西能与书可比拟。

——摘自《兰州日报》

美与丑

◇余毛毛

我一直困惑于一个美到令我沉醉的盛大场景。那是去年五月的一天早晨,我到江滩漫步,遇上了一件不可思议的事,那就是我无论在什么地方,总是有多得数不清的翩翩蝴蝶环绕在我身边。那天我在江滩大约走了三公里,每到一个地方,就能遇上一群新的蝴蝶。我那天想,天啊,这么多蝴蝶是从哪里冒出来的?

这几天,我在读一本商务印书馆出版的书,叫《博物之旅:发现最美的昆虫》,书中列举了西方自十七到二十世纪的几个著名的博物学家对昆虫研究的摘要介绍,梅里安、多诺万、华莱士、法布尔……我看得津津有味。

其中,十七世纪德国女学者兼画家梅里安的昆虫研究尤其让我感兴趣,她研究的是南美苏里南地区的蝴蝶,她总是先画出一种植物,然后画出以这种植物为生的或活在这种植物附近的蝴蝶。

与别的博物学家不同,她以女性的细腻画出了蝴蝶成长的全过程,先是毛毛虫,绿色的、白色的、黄色的、红色的……然后是各种各样的蛹,然后才是从蛹中飞出的美丽蝴蝶。

看着那些毛毛虫时,我忽然灵光乍现,我一下子想起了去年早春,我在江滩上遇见过成群结队的毛毛虫,到处都是啊,几乎无法下脚。

对毛毛虫的恐惧几乎是人类的本能,扪心自问,有几个人不怕毛毛虫的?

我忽然恍然大悟,原来到了春光绚烂之时,围绕在我身边的那些优雅的、轻盈、绚烂的蝴蝶,就是由这些大堤上的行进艰难、模样丑陋的毛毛虫涅槃而来的,这是多么明显的一种变化啊!

——摘自《扬子晚报》

尽欢

◇徐立新

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。这是“诗仙”李白的豪言壮语,被无数后人奉为得意时要尽情尽兴的经典佐证,同时也是一种“有据可查”的劝慰。

那么问题来了——如果人生不得意呢,难道就不应该、不可以去尽欢吗?

我的答案是:也应该去尽欢。实事求是地说,人的一生中,得意之时终究是少之又少的,绝大多数人只有那么屈指可数的几次,也就是古人所说的:洞房花烛夜、金榜题名时,他乡遇知己,就连李白也未能例外。

且即便仅有的这几次得意,也并非人人都能拥有到的,相反还会处处遭遇困顿窘境。如果他们因此就不敢去尽欢,不欢快起来,天天愁眉苦脸,时时压抑自己,事事抱怨周遭,那么一生都只能泡在苦水中,难脱困而出。

孩子之所以敢于“尽欢”,容易欢快,就是因为他们很少去思量当下的自己是得意还是不得意。不像成人,会习惯性地给人生“约定俗成”地设定了一个衡量标准,要成功,要得意,要达标。失败、未达标,不得意,就不配,没资格去尽欢。

这个“约定俗成”,在无形之中约束了很多人,给他们绑上了要“得意”的沉重枷锁,从而剥夺了他们本该拥有的欢快,甚至导致不少人因迟迟不得意而怀疑人生,严重的甚至会患上心理疾病,毁掉人生。

面对人生,不管是逆境还是顺境,也不论得不得意,皆要保持一颗淡定从容的心,尽力做到让欢快多一些,忧愁少一些,生命很短暂,我们无须为是否“得意”而伤神内耗。

——摘自《广州日报》