引子

临夏回族自治州历史上称为河州,位于黄河上游,地处青藏高原与黄土高原过渡地带,东临定西市,西倚青海省,南靠甘南藏族自治州,北濒兰州市,是古代玉石之路、丝绸之路、唐蕃古道和茶马古道的交汇地,也是甘肃西南重要的商品集散地和汉藏贸易枢纽。由于临夏是甘南藏区与中原地区的过度地,是中原与藏族地区经济贸易的必经之地。所以,历史上曾设有茶马司,负责茶马交易。河州的茶马交易也带动了以河州为中心的农业地区和甘南藏区牧业地区的经济发展与进步。

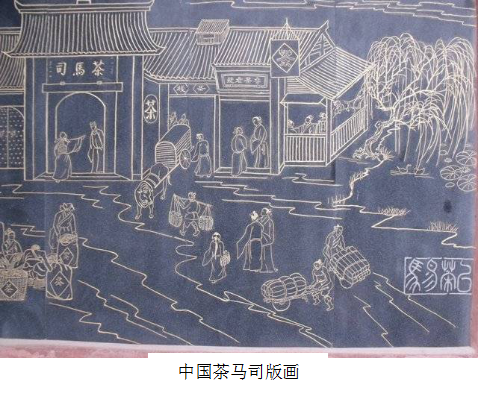

茶马司的出现

茶马司,官署名,是管理茶马贸易的行政机构。茶马交易,最早出现于唐代,但直到宋朝才成为定制。宋朝时在成都、秦州(天水)各设榷茶、买马司。其后以提举茶事兼立马政,遂改称“都大提举茶马司”,置提举官,掌管川茶与少数民族贸易马匹。明初于洮(今甘肃临潭)、秦(今甘肃天水)、河(今甘肃临夏)、雅(四川雅安)等州设置茶马司。清于陕西、甘肃两省皆置茶马司,置大使、副使等官,又在陕、甘二省置“御史”,通称为“茶马御史”,专管茶马贸易。

据史籍所载,北宋熙宁年间(1068-1077年),经略安抚使王韶在甘肃临洮、河州一带与吐蕃人木征作战,需要大量战马,朝廷即令在四川征集,并在四川四路设立“提兴茶马司”,负责从事收购和以茶易马工作,并在陕、甘、川多处设置“卖场”和“买马场”,沿边少数民族只准与官府(马司)从事以茶易马交易,不准私贩,严禁商贩运到沿边地区去卖,甚至不准将籽、苗带到边境,凡贩私则予处死,或充军三千里以外,“茶马司”官员失察者也要治罪。立法如此严酷,目的在于通过内地来控制边区少数民族,强化他们的统治。这就是“以茶治边”的由来。但在客观上,茶马互市也促进了我国民族经济的交流与发展。宋朝以后,除元朝因蒙古盛产马匹无此需要,而未实行“茶马互市”以外,明、清二代均在四川设立专门的“茶马司”,清朝康熙四年(1665)在云南西部增设北胜州茶马市,至康熙四十四年(1705)才予废止。

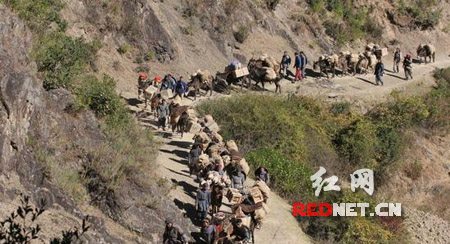

有了茶马贸易、茶马司,就出现了茶马古道。那个时候,茶马古道穿梭于中国西南的崇山峻岭之间和青藏高原。茶马古道分陕甘、陕康藏、滇藏大概路,连接川滇藏,延伸入不丹、锡金、尼泊尔、印度境内,直到抵达西亚、 西非红海海岸。茶马古道是中国民族经济文化交流的走廊。

明代初年,明政府对包括甘肃回族在内的少数民族商业贸易采取怀柔政策,予以保护。洪武二十二年(1390年),下谕旨,特别提到回回商人在往来买卖中“如过关津渡口,不许阻滞”。明成祖曾敕驻洮州都督李达曰:“今天下太平,四海一家,各族商旅往来者,悉听起便;今陇答卫番人来洮贸易,亦听其便。”这在客观上促进了民族贸易的发展。

明朝时期,为了抵御蒙古的侵扰,需要从西北输入大量的战马,实行了用茶易马的政策,《明史》中载:“番人嗜乳酪,不得茶,则困以病。故唐、宋以来,行以茶易马法,用制羌、戎,而明制尤密。”这就是说,从唐宋以来,中原人就用茶来交换藏民的马匹。所以明朝的茶马互市政策,一方面可以“固番人心”,二方面又可以“强中国”,即在政治、军事和经济等方面都得到好处。所以,明朝对茶马互市非常重视,设立了专门机构——茶马司,专门管理茶马交易,并制定了一整套严密的措施,来保证茶马互市的实施。

河州茶马司

洪武五年(1372年),明政府在秦州设立了第一个茶马司。七年(1374年),又在河州设立了茶马司,而后又在洮州等地设立了茶马司,负责四川、汉中和湖南等地出产的茶,以交换西北各族游牧部落出产的马,主要是与藏族地区的茶马贸易。在这种情况下,“回族聚居的河州是明代茶马互市的中心地区,是西北地区茶叶的集散地和贸易中心,回族人在茶马互市中,或贩马,或贩茶,有些还成为茶马交易的世家。茶马贸易对甘肃的回族商业经济产生过深远影响,特别是对河州经济产生的影响更为明显。”

明吴祯主编《河州志》载:“茶马司,在州南四百步。洪武七年建。大使、副使二员收放茶斤,招易番马,以给边操。”清康熙年《河州志·公署》载:“茶马司,在州南百步,明洪武七年建。大使副使二员,收放茶斤,招易番马,以给边操。正德甲戌御史李润更修厅库,撰碑记。岁久倾圮。万历三年监守通判脱镐议允,除官价外捐俸,委州判赵应魁重修。国朝戊子火,顺治八年,监督府刘世祚重修厅堂、库房。康熙壬子监督府郎熙漆修茶库二座,重建各库,积储无损。”

根据以上记载,明清以来的河州茶马司,设在“州南四百步”。据《导河县志》记载,明清代时的州府“在城东北隅”,约在今临夏监狱(临夏液压件厂)处。如此推断,河州茶马司当在今小十字一带。

番厂与藏族商人

当时的河州茶马司管理着同藏族人的茶马交易,用四川一带的茶叶换取甘南藏族同胞的马匹。因为同藏族人做交易,所以,在河州又设了专供藏族商人居住的“番厂”。明《河州志》记载:“番厂,周围一百三十八丈,长四十三丈,阔二十六丈。正厅七间,大门三间,二门三间,厢房一百二十间。自建茶马司以来,诸番悉假居民舍,有识者病焉。至嘉靖乙酉(1525年),创建番厂,番汉截然,交通遂绝。议建于御史盛汝谦,事竣于御史刘仑,经营于知州苏志皋,管理于本卫指挥王诏、州同知王廷录、卫知事袁卿云。”从以上记载看来,因为生活习俗不同,番人(藏族人)与汉族人不宜同住,所以经好几任官吏的经营,才建成了专门供藏族人住宿的“番厂”,相当于当今旅社宾馆。河州番厂有房屋一百二十多间,分前后两院,可见规模很大,说明当时来河州经营马匹、茶叶贸易的藏族人很多。

河州的中马番族

明朝统治甘肃、青海藏族地区的一个突出特点,就是行政上施行卫、所制度的同时,经济上又推行茶马互市和中马番族政策。“中马番族”也称“招茶中马番族”,就是专门养马的番族,即藏族人。官府用茶叶换取马匹,作为专利,不准私人经营茶马贸易,违者重罚。

明代在茶马贸易管理中,还实行了金牌信符制度。通过这种有效的方式,以保证明中央对地方少数民族茶马贸易的垄断地位,达到“控驭番民”和强化明王朝统治之目的。此项制度先后实行了70余年。

除“金牌信符制”外,还有如“茶法”、“茶马”、“马法”众多的诏谕、指令、条文和规章制度。为使茶马互市得以顺利进行,明政府还派遣大量的近使、钦差、御史及至尚书、公卿等进行巡察管理。历史上,督理茶马中有名有姓者多达几十人,未留下姓名者更是何其多也。

而在这种由官方垄断控制的茶马交易中,深受盘剥之苦的仍是广大少数民族。在当时的茶马交易中,将马分为三等。上马最高时可换到120斤茶,下马最低时可换20斤茶。通常情形下,上马价为80斤,中马为60斤,下马为40斤或者更少一些。相比之下,清代的马价略高于明代,平均以80斤茶换一匹马;而在明代,平均约40斤左右换一匹马,可见这种“茶贵马贱”的情形下对少数民族利益的剥削之重,加之运茶之道上设卡交钱,层层盘剥,使番民不堪重负,纷纷外逃,严重地影响了当地畜牧业的正常发展。

河州茶马司管辖范围内,自明代起,有卫所西南边境上的数十个部族与中原王朝进行着茶马互市贸易。据史料载,河州茶马番族最早时有57族,明初有36族,明末只剩29族,至清康熙四十二年(公元1703年)时仅存19族,因而史书称其为“招茶中马十九族”。据《循化志》记载:“循化旧为河州厅专司茶马所管中马番族十九族。”清康熙年《河州志》亦有同样记载。这十九个部族是:珍珠族、鸿化族、灵藏族、 藏族、沙马族、葱滩族、老鸦族、牙塘族、川撒族、打剌族、向化族、古都族、巴咱族、红崖族、端言族、回回族、迭古族、仰化族、撒拉族。

这些部族,自明初起,就为官方纳马。明清时,循化属河州管辖,这些部族中“唯撒拉住居积石关外,余尽杂处二十四关之内,去州治或四五十里、百余里不等。其珍珠、弘化、灵藏、癿藏、沙马等族,承袭国师、禅师、土社等职事,由河州卫番族头目,惧有监府详委,仍俱听河协管辖制。”纳马十九族大多与汉族和其他民族杂居,但他们有独立性。清初,珍珠土司韩成璋向清政府呈报珍珠族户籍时,有“番汉土民居址”之说。纳马族领有政府金牌信符,有相当独立性,形成“自相君长”,世代承袭的管理体系,不少纳马族转化为分土司民的土司。《循化志》曰:“《河州志》修于州牧王公全臣,皆康熙四十年,当时中马之制犹未停也。撒拉族即今八工向化族,即今之南番二十一寨,皆在关外,其余十七族杂处二十四关之内,然皆不纳粮,而珍珠土司国师且有籍纳马,田地为词,引诱汉民霸丁占地,经王公全臣极力厘革,遍行清文,而田赋始均然。” 其中弘化族弘化寺国师长老卜藏坚错,灵藏族马营寺禅师赵罗藏锁南、珍珠族永昌寺韩旦令扎失等,皆奉旨颁有敕扎印信。沙马土司苏成威、癿藏土司王镇海,虽无印信,俱有部扎号纸,世相承袭。其余隶属河州茶马司中马,各自分为族类,自立首领,各有衙门,各设刑具,“虎踞一方,威势赫炎”。清雍正末年,他们的纳马责任随着官办茶马贸易活动的停止而告结束。

茶马贸易带动经济发展

在茶马贸易的带动之下,河州的粮食和畜类贸易也很发达。据明《河州志·地理志》记载,河州城内 “大市,即粮货市也,五谷充积,贸易至午而散。在城中大十字街。中市,即畜类市也,六畜咸集,贸易至午而散。在城中小十字街。南关市,客店一十八座,四方商贾居焉。宁河镇,州南六十里,居民五百余家,弘治乙卯立市,每三日一聚。定羌镇,州南百二十里,居民五百余家,弘治乙卯立市,每三日一聚。”

明代时,与河州相近的洮州也设有茶马司,同藏区的贸易往来十分频繁。这里也是回族人在其中起着主导作用。在茶马贸易的带动下,明代时洮州(临潭)商业经济也很发达。自明初沐英西征以后,把内地回回人迁到这里以后,这里的农业、牧业和商业都发展起来。《洮州厅志》记载:“旧城堡为洮州旧地,较新城为繁富,其俗重商善贾,汉回杂处,番夷往来,五方人民贸易者络绎不绝,土著以回人为多,无人不商,亦无人不农。” 这样,河州和洮州两个回族聚居区的茶马司和茶马贸易,遥相呼应,互相补充,互相促进,共同发展,不仅促进了两地的发展,也促进了甘肃乃至西北地区经济的发展。在长期的生活中,农业和商业成为回回人的主要经济方式,从而也形成了回回人“亦农亦商”的经济特征。(马俊华)