马志勇

距今四五千年左右,河湟地区是人类空前活跃的时期,这一点从中国最早的地理书《山海经》、马家窑、齐家文化中可见一斑。如禹所积石山(今积石山)、先槛大逢山(太子山)、黄河、济水(姬水)、资水(洮河)、甘水(大夏河)、大泽(即河州史前的大夏湖)、始州国(即大夏邦国)、毛民国(即苗民国)、拘瘿国(即今和政县)等。阅读涩齿绕牙的古书《山海经》,科学分析枯燥而极为简朴的文字,审视历史学家和考古家常常忽略的大西北,发现有华夏文明的重要史料,发现有今临夏远古时候的重要历史。千古奇书,值得一阅。

《山海经》是中国先秦古籍。一般认为主要记述的是古代神话、地理、物产、宗教、古史、医药、民俗、动植物等方面的内容。《山海经》全书18卷,其中“山经”5卷,“海经”8卷,“大荒经”4卷,“海内经”1卷,共约3.1万字。反映了100多邦国,550座山,300条水道以及邦国山水地理、风土物产等讯息。其中《山经》所载的大部分是历代巫师、方士和祠官的踏勘记录,经长期传写编纂,虽然多少有所夸饰,但仍具有较高的参考价值。

《山海经》一书的作者和成书时间都还未确定。过去认为为禹、伯益所作,现代中国学者一般认为《山海经》成书非一时,作者亦非一人,时间大约是从战国初年到汉代初年楚、巴蜀、齐地方的人所作,到西汉时才合编在一起。其中许多可能来自口头传说。《山海经》现在最早的版本是经西汉刘向、刘歆父子校刊而成。晋朝郭璞曾为《山海经》作注,考证注释者还有清朝毕沅的《山海经新校正》和郝懿行《山海经笺疏》等。

文学大师鲁迅先生少年时曾为此书魂牵梦绕,一本印刷非常粗糙的影印本《山海经》令他爱不释手,成名后仍念念不忘。他曾费了很大心力将书中的人兽图画一一画出来,并为此专门撰文以资纪念。陶渊明诗《读山海经》中也有“泛览周王专,流观山海图。俯仰终宇宙,不乐复何如”的赞美,《山海经》的非凡魅力可窥一斑。

《山海经》还有一定的史学价值。从司马迁起,读书人对《山海经》的疑虑皆在其所述的怪物太离奇,但是游学欧洲多年的民国新史学家傅斯年则认为这一旧籍之中有许多宝贵的材料。他有意识地强调了正统史学未必可信,而像《山海经》和《楚辞•天问》这样带有神秘色彩的古籍却因其未经史学家修饰过而含有重要的历史意义。

在漫长的历史演进中,神话逐渐与历史、传说互相渗透融合,加上在民间口耳相传时的种种增益,神话由一粒小小种子逐渐长成果实累累的参天巨树。《山海经》也成为具有时空穿透力的文化经典,极大影响了中国的古代文化。神话中的人、物、灵、兽形象丰满、栩栩如生,故事情节充满浪漫瑰丽的想象,色彩斑斓丰富,是孕育诗文典赋的精神之祖。它所反映的民族性格、原始先民的生活情状及现代人群的心理原形,熠熠生辉,色彩夺目。

河州的早期历史,也就是从河州最早的明嘉靖《河州志》上,略有记载,对汉以后事,对汉之前的历史基本没有什么内容。3000年前的谜底,2000年前的谜面,因此今天阅读《山海经》,有新的历史发现,有可能破解谜题。不揣冒昧,现披露出来,就教于方家、识者。

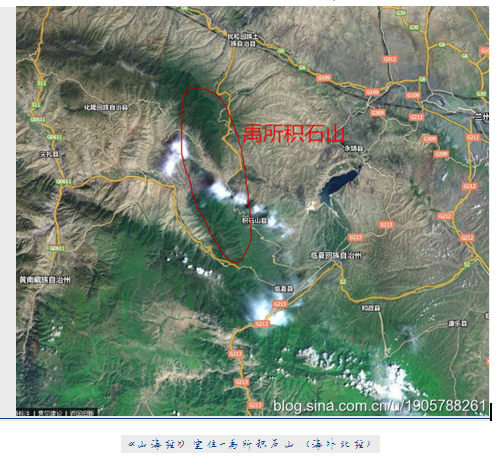

一、禹所积石山

(一)、《山海经》关于积石山的记载

积石山从古到今乃是神州久负盛名的一大名山。

我们看看中国最早的地理书是如何记载的。

“禹所积石之山”,在《山海经》西次三经、海外北经、大荒北经、海内西经、《尚书·禹贡》中都有记述。

《山海经·西次三经》:“又西三百里,曰积石之山,其下有石门,河水冒以西流。是山也,万物无不有焉。”

《山海经·海外北经》中“禹所积石之山在其东,河水所入。”

《山海经·大荒北经》说:“大荒之中,有山名曰先槛大逢之山,河济所入,海北注焉。其西有山,名曰禹所积石。”

《山海经·海内西经》说:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。……河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。”

那么积石山究竟在什么地方呢?数千年来,人们对积石山的地理位置各有其见,讫今莫衷一是。有说在昆仑之西千有余者里;有说在黄河第一曲处者;有內蒙古说、有辽宁山东说、也有分大小两积石者,不一而足。

《山海经·西山经·西次三经》:“又西三百里,曰积石之山,其下有石门,河水冒以西流。是山也,万物无不有焉。”

意思是说:从轩辕之丘向西三百里,有个山叫积石之山,黄河水从山底石门中冒出来,又“西流”。黄河从青海发源一直向东流。到临夏境内流经积石县、临夏县、东乡县,到永靖县之后就开始向西流去。这里流传着一句民谚:“红山白土头,黄河向西流。”述说着这个情况。上古时,这里物产极为丰富,无所不有。

分析:这里的“禹所积石之山”,也称“禹所导积石之山”,指的是《禹贡》所记载的“导河积石,至于龙门,入于海。”

《山海经·海外北经》中“禹所积石之山在其东,河水所入。”禹所积石山在它的东面,是黄河流过的地方。

《山海经》定位-禹所积石山(海外北经)

积石山,在今青海湖南部,黄河自这里拐向西流。这个积石山,是鲧所积石之山,也是禹所积石之山。《汉书》《西域传》:按其所述,大禹治水的积石山只有一座,这就是今甘肃、青海两省交界处的那座积石山,其北面与今民和县相界。有些记载颇为模糊,然而,它正是名载古籍的禹所积石之山。这是无庸置疑的。难怪1913年国民政府曾将河州(今甘肃临夏)改名为导河县,其寓意颇为清楚,不无道理。

(二)、为何起名为积石山

古代的典籍对积石山的记载很简略,没有说明它是如何得名的。现在要解决这一问题,有关积石山的各种记载便是最重要的材料。只有从材料入手,仔细考察,才能形成切合实际的认识。

明嘉靖本《河州志》上记载:“积石山,州西北百二十里。《禹贡》:‘导河自积石至龙门。’两山如削,河流经其中,西临番界,险如金城、实系要地。”为什么起名为积石山?是因为积石山有特殊的地质构造。岩石层状分布。新生代沉积岩、白垩系岩、闪长岩、花岗岩、二叠系——三叠系变质岩、元古代变质岩、泥岩、砂质泥岩等,一层一层,层层叠叠,好像是人工镶嵌堆砌上去的,层次分明,错落有致,因而称之为积石山。这就是甘肃临夏西部的积石山,并非后世有人认为的北方、沿海什么地方堆成的石堆堆。或是在一小山之巅堆些石头,作为自河源而东疏导黄河的标识之类的猜测。积石山是从上古以来的著名大山,有固定的区域,豈能以人们各种需要搬来搬去?

(三)、为何叫禹所积石山

青海与甘肃境内的积石山早在《禹贡》和《山海经》中就有载述,谓之“禹贡积石”或“禹所积石之山”。禹者,就是古代传说中的治水英雄,夏朝的建立者,或称大禹。“所”字,在《说文解字》中解释为:处,地方,住所。《左传·僖公二十八年》“公朝于王所”,意思是说,僖公朝拜于大王的处所。禹所,就是大禹的处所、住所、所在。简而言之、就是大禹的家乡。现在对大禹的家乡有种种说法,但《山海经》的说法确指为积石山。

古书上有众多的记载:《史记·六国表》云:“禹兴于西羌”。《吴越春秋·越王无余外传》云:“鲧娶有莘氏之女……产高密,家于西羌”。《后汉书·戴良传》:“大禹出西羌”。《新语·术事》:“大禹出于西羌”。《帝王世纪》:“伯禹夏后氏,姒姓也。……虎鼻大口,两耳参漏,首戴绚铃,胸有玉斗,右足文履巳字,故名文命,字高密。身长九尺二寸,长于西羌,西夷人也”。这些材料都说禹生于西羌。就是说,大禹生于西羌,长于西羌。最早的西羌,是生活在赐支河和湟河、洮河、广通河(即古大夏水)、漓水(即大夏河的古名)之间的游牧民族。大夏河、洮河、湟水流域为其中心区域。大禹是西羌人。戎羌等部落形成了早期华夏文明的核心。 后来秦穆公“欲霸西羌”及历代统治者不断打压,西羌人向西南迁徙。郦道元《水经注》引《晋书·地道记》说:“大夏县有禹庙,禹所出也。”

积石山分大积石山和小积石山。大积石山也叫阿尼玛卿山,在青海东部;禹所积石山为小积石山,在河州积石关一带。这就是大禹治水的西部极地。

从众多禹所积石的说法,从禹出西羌、禹出大夏的记载,说大禹的家乡在西羌、在大夏、在积石山也是有道理的。大禹治过九条河,足迹踏遍华夏大地的山山水水,哪个地方也从未见有禹所的记载。因此我们有理由相信积石山就是大禹的出生地。

二、从《山海经》发现临夏历史

《山海经·大荒北经》说:“大荒之中,有山名曰先槛大逢之山,河济所入,海北注焉。其西有山,名曰禹所积石”。

意思是说:大荒当中,有座山名叫先槛大逢山,是黄河水和济水流入的地方,海水从北面注入到这里。它的西边也有座山,名叫禹所积石山。有座阳山,又有座顺山。顺水从这座山发源。有个始州国,国中有座丹山。有一大泽方圆千里,是各种禽鸟脱去旧羽毛再生新羽毛的地方。有个毛民国,这里的人姓依,吃黄米,能驯化驱使四种野兽。

(一) 、先槛大逢山

先槛大逢山,根据史料和方位分析,可能就是今天的太子山。太子山脉明代时称太峙山、露骨山,也叫雪山,系秦岭北条大山西延段,是临夏州境南部东西走向天然屏障,是农牧区域的界山,也是今天临夏州与甘南州的界山,像一道门槛一样将农业区和牧业区隔开,将“华夷”分开。逢,遇到。遇到门槛的意思。河州旧志上有记。明嘉靖本《河州志》上记载:“雪山,州西南百五十里,接洮州番界。四时积雪,石如骨露,一名露骨山:”另有“太峙山,州南百里,接洮州番界。”山上的白石头像白骨一样,所以叫露骨山,很形象。在明代之前河湟地区地理和地方文献很少,记载难觅一见。或是有记,名称怪异,与太子山联系不起来。只有太峙山与太子山叫法相近。而且与太子山方位相同,都是在河州之南。广河县有太子寺,旧志记载:相传秦太子扶苏监蒙恬军于此,有误。这个太子是十六国时期西秦太子乞伏炽盤,在广河(大夏)驻兵十多年,后继王位。广施恩信,百姓记念修寺。太子寺、太子山联系起来了。

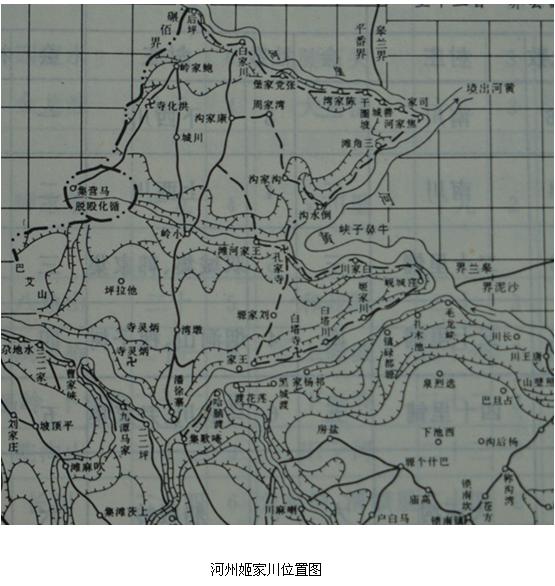

(二)、济水(姬水)

“河济所入”就是黄河水和济水流入的地方。河即黄河,世人皆知,是中国的母亲河。济水是黄河流经今河州永靖县的一段。古代人对黄河很多地方都有不同的名子。如河湟一带就有玛曲、赐支河、金城河等等。在黄河上大夏河与洮河流入的一段河叫济水,也叫姬水。这一段黄河北岸的川道,上一段叫白塔寺川,下一段叫姬家川。姬姓人,中华上古八大姓之一,为黄帝之姓、周朝的国姓,不少诸侯国国君的姓,有近5000年历史。姬姓的得姓始祖为华夏民族的人文初祖——黄帝,黄帝因长居姬水,以姬为姓。中国上古时期的许多大事、要事都发生在黄河上游。

康熙四十六年本《河州志》上有王全臣考察河州四乡,到北乡(今永靖县)乘坐羊皮筏子,惊险刺激,险象环生。写的“乙酉秋日郊行纪事”诗中有“招招济川人,狂趋纷喘息”的诗句。这一段的黄河北面有一个川道叫姬家川的村落,从历史以来一直存在。据《永靖县志》记载:这个地方,清初设白塔寺会、民国初设左南乡,后改为全信乡,新中国以来先属于白塔寺乡,后属于白塔寺公社,直到1967年,刘家峡水库蓄水时,被水库淹没。姬家川村落上古时期在人类历史上非常活跃的地方,在黄河北岸上有著名的姬家川遗址。因在甘肃省永靖县白塔乡姬家川村发现而得名。姬家川类型分布广阔,除黄河上游及其支流洮河、大夏河、湟水流域有较多的分布外,在渭河上游地区也有它的足迹,在地望上已超出甘青地区,向东延伸至陕西宝鸡市。在这广大的区域内经过正式发掘的遗址有永靖姬家川、马路塬,临夏莲花台、黑头咀、瓦渣咀,民和核桃庄,乐都柳湾等多处。有许多齐家、辛店类型文物出土。

姬家川是十六国西秦时著名的飞桥遗址。《秦州记》曰:“枹罕有河夹岸,岸广四十丈,义熙中乞伏于此河上作飞桥,桥高五十丈,三年乃就。”这个枹罕的河夹岸,是大夏河与洮河的夹岸。飞桥的南面是东乡县扎木池,北面是永靖县的左南城(十六国时左南县的县城所在地),桥面下有河中心露出的巨石,称之为香炉台。很多历史学家,将炳灵寺附近的“天下第一桥”与飞桥相混,是沒有很好的理解文意,没有仔细考察实地的而引起的。

姬水是有熊氏轩辕黄帝的成长地,史籍记载黄帝以姬水成,曾长居姬水之滨,故以姬为姓。关于姬水的具体位置,史书未有统一明确记载。史学家及考古学者一直在甘肃东部或中原地区找姬水,所以找不到,一直是推测。黄帝与炎帝被视为中华民族的始祖。《国语·晋语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。二帝用师以相济也,异德之故也。”这是我们目前所能看到的最早记载炎帝、黄帝的史料。这段历史又一次验证了黄河上游是华夏文明的发祥地。

(三)、阳山、顺山、顺水、始州国

《山海经·大荒北经》又接着记载:“有阳山者,有顺山者,顺水出焉。有始州之国,有丹山。”阳山就是临夏县阳洼山。顺山是相对于横着的太子山而言的,顺河而下的山,不是一座山,而是顺河的统一走向的西架山、橡皮山、鸡冠子山、东架山、大湾山等。水以山名,顺水,疑为槐树关河,就从太子山发源,汇入大夏河,再流入黄河上叫姬水(济水)的地方。临夏州西南面,古称“河首”地区,《后汉书·西羌传》详述羌的历史,汉朝时羌人居地:“滨于赐支,至于河首,绵地千里。”汉代时,这一带建立“河首国”,国王宋建打出“平汉”的旗帜造了反。

据《御批通鉴辑览》(清光绪壬寅三省堂校正稿)载:“尧甲子八十有一载(公元前2250年,)分十二州,封诸侯,锡姓氏,封禹于夏,锡姓姒氏,统领州伯,以巡十二部。”公元前2250年,大禹约21岁时,将天下分为十二州,将大禹封到夏州,任夏州的州伯,即夏州的最高长官。有夏则大,叫大夏,大诸侯国有担当,代表舜帝巡察十二个诸侯国。那时大禹,“导河积石”,是大禹治水的极地。是尧帝时西部的第一个州,“始州国”可能就是指此。其次,古人认为黄河从积石峡冒出来,这个地方是“天尽头”、是中国边缘,这里建立的国家,就是“始州国”,“夏国”,古代的小邦国。这一带丹霞地貌的地方有河州城近郊的凤凰山,有黄河边上的东乡县北缘黄河边上的红崖子,“有丹山”指此。

(四)、千里大泽

在《山海经·大荒北经》记载“禹所导积石山”之后,顺着黄河东向,记载了“大泽”。《山海经·大荒北经》:“有大泽方千里,群鸟所解。”这个“大泽”,就是河州川。河州川,面积大、地平整,川底遍地砾石,从周缘断层上看,一层一层,像是河川水积而成。人们传说:河州川原来是一片湖水,后来大禹治水,泄出湖水,形成了今天模样。但是不见史册。阅读《山海经》,有蛛丝马迹的发现。《山海经·大荒北经》记载:“有大泽方千里,群鸟所解。”从方位和形态上看,这就是上古时期的大夏湖,就是现在河州川。河州川从东乡县泄湖峡南至和政县南阳山,西至临夏县麻尼寺沟,面积相当大。明嘉靖本《河州志》上记载为河州川,“河州川,东西百里,南北十五里。”“大泽方千里”,形容湖泽很大,“千里”不是确切的数字。古代的里数,与现在不同。小于现在。这里是各种禽鸟聚集之地,也是群鸟脱去旧羽毛再生新羽毛的地方。在4000多年前,大禹治水时,凿开西北角的峡口,排除湖水,形成河州东西南川,人居辐辏,沃川广袤,所以叫泄湖峡。明嘉靖本《河州志》上记载:“摺桥,州东一十里。两岸禹凿石迹尚在。”“泄湖桥,州东三十里,禹未疏凿时,河州即湖也。既凿,导水入黄河,故名。两岸石凿禹迹犹存。”所以《山海经》称之为“海北注焉”,大夏湖水从北面通过今大夏河(古称甘水或漓水)灌注到黄河。这个海就是上古时期的大夏湖,古时湖海通用。如青海、也叫西海、也叫青海湖。

由此可以相信,“方千里”的大泽,就是指河州川。“群鸟所解”的意思,是众多的鸟在这里退换羽毛。

(五)、三苗国

《山海经·大荒北经》又接着记载:“有毛民之国,依姓,食黍,使四鸟。”传说,甘肃南部西北的积石山是远古“苗”、“有苗”的源出,也是今天川黔滇西部方言苗族祖先的发祥地。

禹导九河的积石与“苗民”、“三苗之民”、“三苗国”、“三毛国”、“毛民之国”的有机联系,得到了相关史料的论述。提出注意的是:“苗”的读音古代是读作“毛”,今天的西部方言苗族自称“蒙”,由此可见:“苗”或“有苗”的称谓,是古代对夷蛮少数民族歧视性的诬称而治袭成俗。《中国民族史》《林惠祥》称“元时又有苗称,(明)清代且以苗族统括西南各省的土著民族。”极有见地。

正如《西山经》所言:“积石之山是山万物无不有焉。”远古的苗民,就是这块丰茂肥美的土地上繁衍生息。黔北西部方言苗族《芦笙古歌》唱道:“从前,黄河十二岔,我们苗家十二支,六支住在银大坝,六支住在金大坝,天不热,地不寒,雨不多,水平静,山青翠。庄稼若箐林,牛羊布满山,苗家有吃又有穿。”

苗、瑶、彝等民族志上都有记载:他们都有同样的传说,说他们的祖先都来自河湟一带。临夏州康乐县有“三格毛”人居住,与上古时的“三毛”人相近。更奇怪的是康乐“莲花山花儿”调式、唱法与苗瑶之族的唱法十分相似。服饰也很相似。从历史记载与传说、风俗都说明南方不少民族,源于河湟是有道理的。

中国古代的氏族部落很多。《史记》《尚书》称:“夏禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国;成汤受命,号称三。”“武王观兵孟津,还余八百。”这个国就是小邦国,部落联盟。所以,古史指证的积石“三毛国”、“三苗国”、与始州国、拘瘿国(即今和政县)等现代国是完全不同的概念。

(六)、拘缨之国

《山海经·海外北经》:“拘缨之国在其东,一手把缨。一曰利缨之国。”释意:拘瘿国在禹所积石山的东面,那里的人常用一只手托着脖颈上的大肉瘤。另一种说法认为拘瘿国叫做利瘿国。有种叫做寻木的树有一千里长,在拘瘿国的南面,生长在黄河岸上的西北方。拘瘿国大有可能是指河州南部的和政县。这里从古就有叫瘿瘤的甲状腺肿瘤地方病。脖子上长着巨大的甲状腺肿瘤。拘瘿,就是一手托着肿瘤,很形象地表达。现在大力推广加碘盐,使这类地方病大大减少了。和政地方的甲状腺肿瘤,在四千多年前就有记载了。

古人对黄河的认识过程

黄河养育了中华民族,但对黄河认识却是一个艰难的过程。夏禹自积石导河的传说,本来出自古老的“河出积石”说。可是,数千年来,河源之迷久悬不决。大禹治水时人们并不知道黄河源头在何处,他们看到的黄河似乎是从这个大峡谷里奔泄出来的,就认为黄河的源头或许就在这里。公元前122年张骞出使西域回来后报告:“于田之西,则水皆西流,注西海;其东水东流,注盐泽。盐泽潜行地下,其南则河源出焉。”显然是错误的。唐代刘元鼎出使吐蕃,考察黄河源,提到河源在紫山(今巴颜喀拉山),元朝都实考察过,潘昂霄撰《河源志》。清代舒兰与拉锡探黄河源,发现星宿海之上有三支河,东流入扎陵湖,改进了唐、元对黄河源头的认识。

《山海经·西次三经》说:“又西三百里曰积石之山,其下有石门,河水冒以西流。”黄河出昆仑而潜行地下,至葱岭,复出注盐泽,从盐泽复南行,出于此山,而为中国河,遂注海也(郭璞(276年—324年),字景纯,河东郡闻喜县即今山西省闻喜县人。两晋时期著名文学家、训诂学家、风水学者)。郭璞的观点显然是错误的。“黄河出昆仑而潜行地下,至葱岭,复出注盐泽,从盐泽复南行,出于此山”是对黄河的不了解。

积石山拔地冲天,笔挺竖立,好似刀削斧砍一般,险峻雄伟。而积石峡谷之中的滔滔黄河,好似一股巨大的潜流,从谷低深处奔腾而出,看上去河水好像是从峡谷中泄出,从两山之间的地洞中突然喷涌而出。峡谷中,水流若箭,声如雷鸣。人们,需要耳边大喊,才能听见说话。短短25公里的峡谷区,可以说是大山巍峨,峭壁耸立。黄河在峡谷铆足了劲,挣扎盘旋,猛然间就从山谷中奔泄而出。古人看到这种情形,似乎黄河水就是从这里喷涌出来的。黄河的源头似乎就在这里。汉朝时宋建在这里建立过河首国,自称为河首平汉王。

黄河从海拔4500的雪山草原上漂流而下,而在这里,却象一股巨大的地下暗流,冒出山峡。古人不可能从这里上溯过去,就认为河源在这里。有一首诗写得风趣:“汉使穷河源,要领殊未得。遂令西戎子,千古笑中国。”(释宗泐(1318年~1391年)《补刊全室外集·望昆仑》)这是古代当地少数民族嘲笑不少古代的人搞不清黄河源头的故事。

《山海经·海内西经》说:“河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。”

很多学者把黄河源头和积石山的位置搞错,主要一个原因是对“渤海”二字的误读引起的。

渤海又称“柏海”读音是bò hǎi,近黄河源。即今青海鄂陵湖和札陵湖。玛多柏海古称“柏海”,“渤海”,又叫“扎陵海”和“鄂陵海”。分别意为“白色的长湖”和“蓝色的长湖”。是黄河源头两个巨大的高原淡水湖泊,它们位于巴颜喀拉山北麓的玛多县境内,上距黄河源头卡日曲一百九十多公里,下距玛多县城六十多公里。

黄河源头是吐蕃的交通要道,史载:唐朝贞观年间,李靖、侯君集、李道宗等,曾“次星宿川,达柏海上,望积石山、览观河源。”“贞观十五年,文成公主嫁往西藏,吐蕃王松赞干布在河源亲迎。”

黄河从卡日曲和约古宗列曲发源后,经星宿海流到这里,被巴颜郎玛山和错尔朵则山所阻,形成了黄河源头第一个巨大的湖泊--扎陵湖。黄河从湖东南的草滩上散乱地流出,中间又经过一条长约二十公里,宽约三百多米的黄河峡谷,分九股注入第二个湖泊--鄂陵湖。

《山海经》将“柏海”写成“渤海”。同音异体字。古代同音异体的写法比比皆是,因而有许多人不严加考证,与渤海相混。勃海又称北海。渤海是西太平洋的一部分,也是中国的内海,辽东半岛南端老铁山角与山东半岛北岸蓬莱遥相对峙。自古以来就是我国北方的海上门户和海防要区。渤海三面环陆,在辽宁、河北、山东、天津三省一市之间,由北部辽东湾、西部渤海湾、南部莱州湾、中央浅海盆地和渤海海峡五部分组成。还有的人错将“柏海”当成罗布泊。因而把禹所导积石山当成辽宁的地方,当成内蒙的地方,演绎出大禹出在辽宁、内蒙的怪事。

距今四五千年左右,河湟洮岷地区是人类空前活跃的时期。但很多历史学家步履不及,视野不及,研究文章凤毛菱角,考古发掘少,考古发现充其量也不过是史前遗物之九牛一毛。本地文化人少,研究者更少,所以对偏远地区的研究,产生了不少空白和误差。河湟一带是华夏文明的摇蓝,需要着重研究。

阅读《山海经》,结合实地,仔细推敲,就会对上古时期的中国历史文化有许多新的发现。