●张有财

吐谷浑称王建国驰骋甘青350年,其统治甘青大部分地区的时间甚至超过了大清帝国的“寿命”,并且创建了古丝绸南道,是甘青历史上一个极具传奇色彩的王国。史书记载,吐谷浑的国都为伏俟城,即今天的青海省海南藏族自治州共和县石乃亥乡铁卜加村。“伏俟”为鲜卑语,汉意“王者之城”。然而,鲜为人知的是,现在的甘肃省广河县也曾经是吐谷浑的王城。

在今广河县城北侧的台地上,有一个叫“火红”的小村庄,其村名来源于村内发现的一座古墓。民国时期,当地发现了一座大型古墓葬,墓高有二丈有余,呈椭圆形,墓内随葬品被盗掘一空。据当地村民说,墓有陷口,探之中空无物,唯觉里面阴森之气逼人,墓砖上刻有“万岁”二字。民国时期的《续修导河县志》对该墓进行了记载:“火烈烘王,不知何许人,亦不知葬自何时,相传元代有番僧由西藏来,寄居其旁,日诵梵经。偶与乡人语,颇解华言。据云,此吾先王火烈烘王之墓,沿称至今”。该墓在20世纪60年代修建火红小学中被毁。

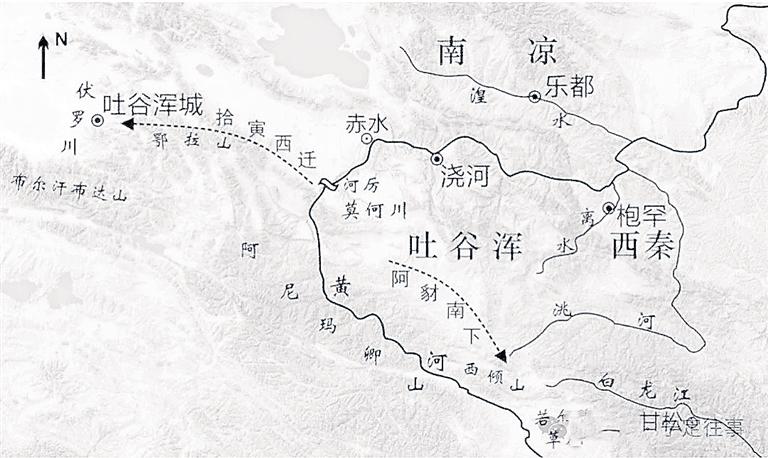

吐谷浑王国早期形势及战略转移示意图

火红村发现的大墓的墓主人是谁?据上世纪50年代曾考察过炳灵寺石窟的冯国瑞先生推测,其墓主人是十六国时期的西秦王乞伏国仁,其根据为西秦录:“国仁薨谥曰烈王,庙号烈祖。”乞伏国仁是十六国时期西秦国的建立者,其在位时期西秦的都城和活动中心主要在今榆中县和兰州市一带,到了其侄子乞伏炽磐时才迁都枹罕,因此乞伏国仁的墓葬出现在广河县境内的可能性不大。

甘肃省文化馆副研究馆员赵忠先生则认为火红村发现的大墓是吐谷浑王的墓,其依据为:藏族称吐谷浑为“霍尔”,称“王”为“烘”。“霍尔烘”意即吐谷浑王墓。且吐谷浑,亦称“吐浑”,与“火红”语音相近,可能是音转之故。

吐谷浑是从西晋到唐代早期活动于甘青地区的一个少数民族政权,其主要活动中心在青海境内,他们的墓地怎么又会出现在广河呢?让我们透过历史的迷雾,去了解那段尘封已久的历史。

1

吐谷浑国的历史

吐谷浑原为鲜卑慕容部的一支,其先祖游牧于徒河青山(今辽宁省锦州东北),祖先是中国历史上的东胡。春秋战国时期,东胡已经成了北方一支重要的游牧民族力量,先后与晋、赵、燕等国争夺领土。公元前三世纪末,东胡与强盛的匈奴发生冲突,战败后分为两支,分别逃到了乌桓山(在今内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗西北)和鲜卑山(在内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗西),分别被称为乌桓族和鲜卑族。东汉初期,鲜卑族经常被匈奴胁迫着一起骚扰大汉的北部边境。汉光武帝建武二十四年(公元48年),匈奴分裂为南北二部,南匈奴归附汉帝国,北匈奴被东汉政府击败后遁往更远的北方,鲜卑族乘机占领匈奴原来的领地,并收留了大批匈奴遗留下来的人口,迅速走向强大。此后鲜卑族凭借骑兵优势,连续多年骚扰东汉北部边境,因其进攻总是“来如飞鸟,去如绝弦”,东汉政权也无可奈何。后来,鲜卑分化为几大部落,东部鲜卑族里的宇文部、段部和慕容部渐次兴起。

曹魏初年,慕容部首领莫护跋率领部族向东南游动,进入辽西。莫护跋死前传位于儿子慕容涉归。慕容涉归有两个儿子,一个是嫡子慕容廆,一个就是庶出长子吐谷浑。慕容涉归去世后,吐谷浑与继承了部落首领之位的慕容廆产生了矛盾,吐谷浑一气之下就带领自己手下的1700户人西迁到河套阴山一带,游牧了30余年,但这里是另一个强大的部族拓跋鲜卑的地盘。渐入老境的吐谷浑不愿意仰人鼻息,趁战乱之际,率部族再一次西迁。他们越过一片又一片其他鲜卑部族控制的土地,渡过洮河,于公元311年,达到了今天的甘肃临夏州一带,在地广人稀的大西北落地生根了,并通过作战征服当地的羌人,建立了自己的根据地。公元317年,吐谷浑长眠在自己建立的王国里。其去世后,长子吐延继位,在任期间大力对外扩张,将势力范围扩张到了甘肃南部、四川西北部及青海果洛地区,《北史·吐谷浑传》载:“自枹罕暨甘松,南界昂城(今四川阿坝)、龙涸(今四川松潘),从洮水西南极白兰(今青海果洛地区),数千里中,逐水草,庐帐而居,以肉酪为粮”。

吐谷浑在向南扩张的过程中,遇到了当地羌人的强烈反抗。晋咸和四年(329年),吐延被昂城羌族首领姜聪刺杀,临死前嘱咐长子叶延保卫白兰道。叶延继位后,为纪念祖父的功德,遂以吐谷浑为姓氏、国号和部族的名称,以示“尊祖之义”,至此,吐谷浑正式在白兰(青海果洛)建国。

十六国时期,受前凉、前秦、西秦及其他政权的威胁,吐谷浑被迫“出罕幵、西零”,从临夏向青海境内的西南发展。叶延去世后,其子碎奚继位,此时前秦势力进入甘肃东部地区。前秦建元七年(371年),叶延跟随仇池氐王向前秦称臣,被前秦坚封为安远将军、漒川侯,后来鲜卑乞伏部建立的西秦在金城、苑川一带崛起,继位的吐谷浑领袖视连便“通聘于乞伏乾归”,被拜为白兰王。吐谷浑也因此被称作白兰王朝。后来看到前秦衰亡、关陇分裂为数国时,吐谷浑新君视罴遂决意“秣马厉兵,争衡中国”,公元390年,他拒绝了西秦所授的“白兰王”封号,以拥晋为名扬言“欲扫氛秦陇,清彼沙凉,然后饮马泾渭,戮问鼎之竖”。自此,吐谷浑、西秦开始了长达近四十年的较量,双方重点围绕黄河南地东部尤其是洮河中上游展开了争夺。公元398年,乞伏乾归讨伐视罴,“至于度周川,大破之”,视罴退保白兰山,随后“遣使谢罪,贡其方物,以子宕岂为质”。公元400年,西秦第一次亡国,乞伏乾归投降姚秦,后来乞伏乾归父子虽仍驻防苑川、枹罕。趁西秦亡国之机,吐谷浑试图填补枹罕以南洮河流域出现的权力真空。视罴弟乌纥堤继位后“屡抄其境”,即此举激怒了乞伏乾归。公元405年,乞伏乾归进行反击,乌纥提大败,客死南凉,吐谷浑国势大衰。视罴之子树洛干继位后,势力复振,率部落数千家奔慕贺川(今青海同德县巴沟),自称大单于、吐谷浑王,号称茂寅可汗。公元411年,树洛干挥军击败南凉太子虎台,取得浇河地区。公元413年,西秦王乞伏炽磐遣其龙骧乞伏智达、平东王松寿讨吐谷浑树洛干于浇河,大破之,俘获其将领呼那乌提,虏三千余户而还……遣安北乌地延、冠军翟绍讨吐谷浑别统句旁于泣勤川,大破之,俘获甚众。乞伏炽磐率诸将讨吐谷浑别统支旁于长柳川,掘达于渴浑川。公元417年,吐谷浑又遭到西秦将领木奕干的袭击,兵败尧杆川,树洛干与其弟阿豺逃到白兰山(今青海都兰一带)。树洛干临终前因儿子拾虔幼弱,让阿豺继位。阿豺继承王位后一面遣使臣服西秦,以缓解来自北方的军事压力,同时转向东南发展,兼并氐羌数千里,曾登上西倾山,寻找长江源,以求至长江下游的通路,刘宋王朝建立以后,阿豺派使至建康,向刘宋称臣,被刘宋封为沙州刺史、浇河公。阿豺传弟慕璝,慕璝在位期间(424—436年)因西秦盛极而衰,吐谷浑国势才由弱变强。公元426年,西秦同时遭受北凉、大夏的攻击,是吐谷浑握逵等率部众二万余从西秦南奔昴川归附慕璝,吐谷浑变得更加强大。慕璝趁机采取远交近攻策略,联合北凉、大夏,北上攻击西秦。公元430年,西秦投降北魏后东迁,“其故地皆入于吐谷浑”。此时慕璝不仅收复了九曲之地,还乘势占据了枹罕、金城等郡,次年又在洮西阻击赫连定,并生擒夏主赫连定献于北魏,北魏封其为“西秦王”,占据了整个洮河流域。公元432年,慕璝上表北魏太武帝再求封赏,太武帝对此颇为不满,回应道:“西秦王所收金城、枹罕、陇西之地,彼自取之,朕即与之,便是裂土,何须复廓。西秦款至,绵绢随使疏数增益之,非一匹而已。”拒绝了吐谷浑的领土扩张要求,也未增加其朝贡赏赐,随后慕璝便向南朝示好,不再倾心北魏。慕璝传弟慕利延,此时吐谷浑土地广袤,除总部在沙州外,还有4座大城,分别在清水川、赤水、浇河、吐屈真川等地。公元439年,北魏灭北凉之时,北凉乐都太守沮渠安周南奔吐谷浑,太武帝遂遣兵讨之,《魏书》言“世祖征凉州,慕利延惧,遂率其部人西遁沙漠”。太平真君五年(444年)北魏稳定西北之后借吐谷浑内乱正式向吐谷浑宣战,吐谷浑部众惊惧突围,慕利延奔白兰,其弟拾寅走河西,其国元气大伤。公元445年,太武帝再遣猛将拓跋那追击慕利延,慕利延与拾寅亦选择西逃,此举清荡了河南九曲之地,其东部堡垒枹罕被北魏攻克,吐谷浑完全丧失了百年故地。正是在此历史背景下,新王拾寅选择了西迁伏罗川。他在柴达木盆地东缘建立起了吐谷浑城,吐谷浑国自此步入“伏罗川时代”。拾寅西迁伏罗川远离了北魏的河湟军镇,大大降低了亡国风险,其国也得以与北魏保持长期对峙。北魏文成、献文二帝曾3次派重兵征讨吐谷浑,皆未能撼动其国本。公元460年,吐谷浑与北魏之战,北魏因劳师袭远损失颇为惨重,《魏书》言“(魏军)会军大疫乃还”,《宋书》则直言“拾寅东破索虏”。此后,北魏对吐谷浑的策略转为怀柔羁縻,吐谷浑在向北魏称臣的幌子下又恢复了对河南地的控制(浇河除外),甚至在北魏枹罕以南屯兵置戍。与此同时,吐谷浑向西还占据着鄯善国,保持着对丝路南道的控制权。拾寅传子度易侯,度易侯传子伏连筹,伏连筹传子夸吕。公元540年,夸吕建都于伏俟城(今青海湖附近共和县石乃亥乡铁卜卡古城),自号可汗,吐谷浑疆域已发展至“东西三千里 南北千余里”,发展成为一个地跨西域、势掩河湟的大型草原帝国。

隋朝初期,吐谷浑可汗夸吕多次率军袭掠敦煌、张掖、武威、金城、枹罕(今临夏)、临洮、西平(今西宁)等郡,造成隋朝人员、财产很大损失,隋文帝命上柱国元谐率步骑数万经都州(治今青海乐都)击吐谷浑,在丰利山(青海湖东)大败吐谷浑,夸吕大败逃走,其下公侯30人率部归降。隋朝立其高宁王移衰为河南王,以统降众。隋开皇二年(582年),吐谷浑可汗夸吕又再次侵扰隋朝边境,隋文帝命凉州刺史贺娄干发五州(凉、甘、瓜、鄯、廓)兵,深入吐谷浑,“杀男女万余口,二旬而还”。但不久,夸吕又控制了整个吐谷浑旧地,并屡为隋边患。隋文帝杨坚数次派兵征讨,均未取得决定性胜利,遂采防御政策,在今积石山县大河家与吐谷浑接壤的前沿区,设立了临津关,设置了管理出入关津的官员,并修筑了临津城,派兵驻守。隋开皇十一年(591年),吐谷浑可汗夸吕去世,其子世伏即位后,遣使侄子无素出使隋朝:“奉表称藩,并献方物”。并请求将女儿送给隋文帝杨坚为妻,但被隋文帝拒绝。次年,隋文帝派刑部尚书宇文弼到吐谷浑慰问世伏。隋开皇十六年(596年),“会吐谷浑来降,朝廷以宗女光化公妻之,以謇之兼散骑常侍,送公主于西域”,从此两国交好。隋开皇十七年(597年),吐谷浑发生内乱,世伏被杀,弟伏允被拥立吐谷浑首领,自称可汗,即步萨钵可汗,随后向隋朝请求娶光化公主为妻,经隋文帝同意后,伏允便和光化公主结为夫妻,从此吐谷浑向隋“朝贡岁至”。隋大业元年(605年),杨广杀父夺位,做了皇帝,为隋炀帝。这时隋朝经过20多年的休养生息,国力强盛,隋炀帝有了征服邻近少数民族政权的条件和基础。炀帝本人好大喜功、具有向外扩展的雄心。加之这时受命经营西城的裴矩进献《西域图记》(三卷),并言“胡中多宝物,吐谷浑易可并吞”,炀帝于是“慨然慕皇、汉武之功”,立意征服吐谷浑与突厥,交通西域,发展丝路贸易,招徕西方奇货。恰好此时,居于贪汗山(今新疆吐鲁番北博格达山)一带的铁勒降隋。隋大业四年(608年),隋炀帝令铁勒击吐谷浑以自效,于是,铁勒莫何可汗从西部进击吐谷浑,伏允东走西平,并遣使向隋朝求援。隋炀帝乘机派遣观德王杨雄出浇河,许国公宇文述出西临羌城,从东部夹击吐谷浑,伏允见隋兵势众,遂向西逃遁。宇文述率军追击,攻拔赤水(今青海兴海县境)等城,大破其众,“斩三千余级”“获其王公、尚书将军二百人”“虏男女四千口而还”。伏允败走雪山(今青海阿尼玛卿山)。隋军撤走后,伏允旋即复其故地,又侵扰张掖。隋炀帝为了根除这一边患,决定彻底征服吐谷浑。隋大业五年(609年)三月,炀帝带领朝臣、后妃、侍从和40万大军御驾亲征,浩浩荡荡从长安出发,经陇西、狄道、河州,从临津关渡过黄河到西平(今西宁),分头合击吐谷浑,在覆袁川击溃吐谷浑军主力,使其部众十余万人降隋,并乘胜破吐谷浑都城伏俟城。伏允无以自资,率两千骑南奔党项(今青海省果洛州)。隋炀帝一行经大斗拔谷(今青海、甘肃交界之扁都口)前往张掖,十一日抵张掖,十七日登焉支山(今甘肃山丹县南)。裴矩引高昌、伊吾等西域二十七国王及使者盛装觐见,表示归顺。隋炀帝特设盛大仪式,“周亘数十里,以示中国之盛”。九月二十五日,隋炀帝结束张掖的活动后原路返回,从临津渡过黄河回长安,并命大将刘权率军镇守积石镇(今积石山县大河家),大开屯田,驻兵戍守五年之久。至此,吐谷浑“故地皆空,自西平临羌城以西,且末以东,祁连以南,雪山以北,东西四千里,南北两千里,皆为隋有”。隋在吐谷浑故地及归附的西域,设置了西海(治伏俟城)、河源(治赤水城)、鄯善(治鄯善城,即古楼兰城)、且末(治且末城)四郡,每郡统县二。其中今青海境内有二郡:西海郡统宣德、威定二县;河源郡统远化、赤水二县。隋朝除“发天下轻罪徙居”四郡外,还大开屯田。伏允败走后,隋将原留质于长安的伏顺(伏允之子)送回青海,封为吐谷浑王,并以投降隋朝的大宝王尼洛周辅佐,令其统帅吐谷浑余众。但伏顺等刚至西平,尼洛周即为部下所杀,伏顺又返回长安。隋大业末年,伏允乘隋末农民大起义隋王朝无暇西顾之机,于615年率众夺回故地,在青海复国,隋朝建制的鄯善、且末、西海、河源四郡全没。

634年,吐谷浑趁唐朝立国未稳,侵犯唐朝边境。唐太宗以此为借口,于唐贞观八年(634年)六月,遣左骁卫大将军段志玄率军击吐谷浑,伏允见唐军势大,携众远遁,唐军追至青海湖后班师。十一月十九日,吐谷浑又再次寇扰凉州。十二月初三,唐太宗李世民以李靖为西海道行军大总管,统帅兵部尚书、积石道行军总管侯君集、刑部尚书任城王、鄯善道行军总管李道宗、凉州都督、且末道行军总管李大亮、岷州都督、赤水道行军总管李道彦、利州刺史盐泽道行军总管高甑生和归唐的突厥及契苾何力等军进击吐谷浑。唐贞观九年(635年)闰四月,唐军分兵两路,李靖、李大亮、薛万均等率军向北,出吐谷浑之右;侯君集、李道宗率军向南,出吐谷浑之左。李靖的部下萨孤吴仁战于曼都山,斩杀吐谷浑名王。诸位唐朝将领在牛心堆、赤水源击败吐谷浑,俘获吐谷浑伏允的心膂之臣慕容孝隽,缴获杂畜数万;侯君集、李道宗在乌海击败吐谷浑,俘获名王梁屈葱;李靖在赤海大破吐谷浑天柱三部落,收杂畜二十万;李大亮又俘获吐谷浑著名将领20人,杂畜五万,到达且末西境。伏允逃跑,薛万均指挥骑兵追击,击破吐谷浑余党。侯君集、李道宗率军在荒原行军两千里,路过星宿川,到达柏海之上。吐谷浑王伏允自缢而死,此后伏顺率吐谷浑归附于唐朝,被封为可汗、西平郡王,吐谷浑成为唐朝属国,但不久伏顺被臣民杀死。唐朝又扶持其子诺曷钵继位。

此时,吐蕃兴起于青藏高原,向四邻扩张。吐谷浑成为吐蕃与唐朝长期争夺的焦点。638年,吐蕃赞普松赞干布以吐谷浑挑拨离间唐蕃关系、阻挠和亲为由,联合象雄大举入侵吐谷浑,首领慕容诺曷钵率领残部投唐,龙朔三年(663年),向北扩张的吐蕃族进入河源地区,灭了吐谷浑,吐谷浑可汗诺曷钵被迫与弘化公主率数千帐迁入凉州,请求唐朝救援。

670年,吐蕃入侵唐朝西域安西四镇,唐朝派右威卫大将军薛仁贵为逻婆道行军大总管,左卫员外大将军阿史那道真、右卫将军郭待封为副,率众十余万以攻打吐蕃,并试图让诺曷钵复位。但唐军在大非川之战的惨败使诺曷钵复位的梦想彻底破灭。672年,诺曷钵及其部众被迁到鄯州。吐谷浑国正式灭亡。吐谷浑王国从兴起到灭国,期间延续了350多年,传承了22代。

2

吐谷浑后裔的去向

吐谷浑亡国后,其部族一部分散布在朔方、河东之境,史称“退浑”,到五代时散处蔚州(今河北蔚县)等地,曾附属于沙陀李克用,后又归附后晋石敬瑭。938年,燕云地区割属契丹,吐谷浑人又不得不依附于契丹人,一部分同化于汉族或其他民族。

吐蕃灭吐谷浑后,仍有一部分吐谷浑人留居故地,在吐蕃人的统治下生活。唐贞元二十年(804年),吕温奉使入吐蕃,还曾见“退浑种落尽在,而为蕃所鞭挞”,因赋《蕃中答退浑词》:“退浑儿,朔风长在气何衰。万群铁马从奴虏,强弱由人莫叹时”。9世纪中叶吐蕃王朝崩溃后,这部分吐谷浑人居住在湟水和大通河流域,依险聚居自保。12世纪后,河东的一部分吐谷浑人返回甘青故地,与湟水流域的吐谷浑人聚会。元朝时,吐谷浑余众被称作西宁州土人。现今青海省互助、民和、大通、乐都等地的土族即与吐谷浑有渊源关系。一些研究者认为,今青海土族即吐谷浑的后裔。

土族主要聚居于青海省东部湟水以北、黄河两岸及其毗连地区,其中大多住在青海省互助土族自治县、民和县、大通县、乐都区、同仁县等地;还有一部分居住于甘肃省天祝藏族自治县。在青海省互助土族自治县,修建有一个吐谷浑广场,广场上有一尊巨大的吐谷浑雕塑,向人们展示着吐谷浑曾经的辉煌,在青海省的好多地方都有关于吐谷浑的传说。过去各地土族有多种自称,互助、大通、天祝一带的自称“蒙古尔”(蒙古人)、“察罕蒙古”(白蒙古),民和县的多自称“土昆”(意即土人,吐浑音转),乐都区自称“大夏人”,其他地区的自称“土户家”。

3

火红村墓主人考证

火儿红汉墓群遗址

继民国时期火红村发现大墓以后,1971年,当地群众挖路时又在该村中发现了一座砖石墓,墓内有人骨架一具,出土灰陶罐三个,铜钱若干枚,并在旁边发现两个墓堆;1987年,第二次文物普查时对该地进行了调查;2009年,在修建康家崖到临夏的高速公路中,在火红村北侧又发现一座砖室墓,出土人骨架及灰陶罐几个。同年,在第三次全国文物普查中,州县调查队在火红村周边进行调查时,在该村北侧的山坡上发现了许多灰色长条砖,州县调查人员根据墓砖和高速公路中发现的砖室墓结构,将该墓地定为火儿红汉墓群,其分布范围北靠前坡,南达火儿红村,西至西毛苦录,东隔火儿红沟与小坪接壤,东西长900多米,南北宽约600米,分布面积54万平方米。

纵观吐谷浑的发展史,其权力中心先后分别在临夏、都兰、莫何川、伏罗川和伏俟城。临夏作为吐谷浑在西北的迁入地,早期的权力中心具体在哪里,由于史料缺乏记载,加之其活动遗迹在临夏极少发现,很长时间我们无从得知,但火儿红墓葬群的发现,为我们提供了珍贵的实物资料,证明吐谷浑迁入临夏地区后,最初以广河县为中心,向周边进行扩张,后受前凉、前秦、西秦等割据政权的威胁,后来才迁入青海地区,以青海都兰、莫何川、伏罗川和伏俟城等地为权力中心。既然火儿红的古墓葬是吐谷浑王族的早期墓葬,那么墓主人很有可能是吐谷浑本人、其子吐延及其同一时期的家族成员。从墓葬的规模和墓砖上有“万岁”二字以《续修导和县志》记载的“元代蕃僧此吾先王火烈烘王之墓”也证明了这一论断。

除此之外,土族的自称也证明了火儿红与吐谷浑有密切关系。土族分居各地,有多种自称,其中乐都区的土族自称“大夏人”,广河县曾在西汉时建立了大夏县,土族是吐谷浑人的后代,说明大通的土族最早来源于大夏县,也就是今天的广河县,说明广河和吐谷浑、土族有十分密切的关系。

广河县是中国齐家文化的最早发现地和命名地,享有“齐家故里”的美称,境内马家窑文化、齐家文化等史前文化遗址众多,历史上又是大夏县的故地,文化底蕴深厚,火红村吐谷浑墓葬群的发现,为广河县又增添了一张亮丽的文化品牌,必将进一步提升广河县对外的文化影响力。希望广河县在今后的工作中,加快推进对这个墓葬群的考古发掘和保护工作,并充分发掘吐谷浑王国的文化内涵,加大与青海等吐谷浑相关研究机构的合作,举办跨省跨地区的学术交流,为广河县的经济发展提供文化支撑。