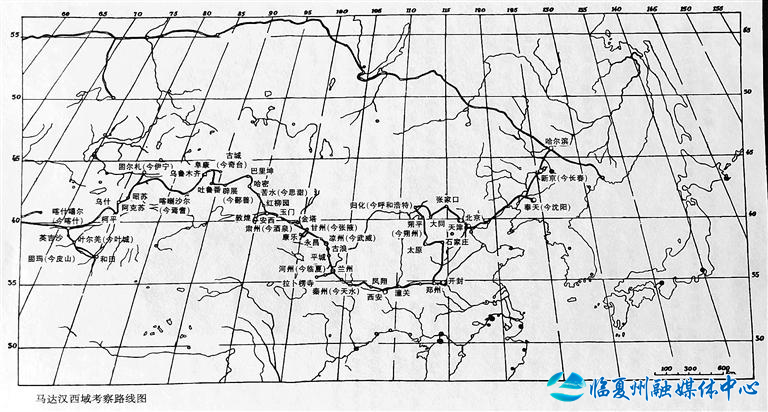

马达汉西域考察路线图

马达汉西域考察路线图

以下为《马达汉西域考察日记》中记述的河州内容:

3月18日 唐汪川村(Tang wan)

晚上下起了小雪,并持续下了一整夜,直到过了中午为止。当我们早晨出发的时候,景色已经完全是冬天的气氛,缤纷的雪花模糊了视线,看不清周围的高山。我们沿着同一条山沟继续往前走,现在是往正南方向。离村子不到一俄里(笔者注:1俄里≈1.0668公里)的地方,最低的几条山嘴汇合到了一起。我们重新沿着一条狭窄的山沟走了差不多一俄里路,然后向山坡上爬去。南面,山沟的两壁山体汇合到了一起。往上爬了一小段陡峭的坡路之后,我们来到了山顶的一处,这里比东边的山略为低一些。我们现在所站的地方比箭山子山顶高150米。但纷飞的雪花妨碍了我们一览四周混沌的群山。右边展现了两条又窄又深的山沟。道路擦过这两条山沟的顶端,拐了个急转弯,然后沿着一个十分陡峭的坡地,往下进入了第三条山沟,这条山沟也是朝西走的。沟底有一条蜿蜒曲折的河道,我们通过一座坚固的石桥,过了河。然后,当道路绕过一座新的西山山嘴的山脚时,它通过一座桥梁跨越了一条淙淙流水的山沟。桥的南面,地势开始上升,直到一座相当高大的山嘴边,等到我们绕过了山嘴,就开始了最后的下坡路,下坡的路程很长,但比较平缓。在这段路程中我们路过了一个名叫何家山的村子,那里有十来户人家。东面约两俄里远的地方另有一个较大的村子。山里经常看到岩壁,地面上开始出现碎石和砾石。过了一段时间,我们来到了一条10庹(笔者注:一庹为两臂向左右伸开的长度,约等于五尺)宽的干涸的石子河道边,这是洮河的一条支流,汉人称之谓南坪河(Nan ping ho)。南坪河受两边山壁的限制,河道很窄。我们的道路沿着这条河的河道向西南走了约三俄里路程,当我们离开之后,它转向地势较高的左岸而去。这里有一个南坪村,村里有三十来户人家,一两家店铺。村子的耕地向西南方向扩展。现在人们正在进行翻耕工作。畜力用得更多的是马而不是牛。据说十来户人家没有耕畜,他们不得不向别人家借用。约数俄里宽的农耕带,在离村子三俄里远的地方中断了,前面是重重山岭,山岭之间有几条沟壑与干涸的河道。我们正沿着其中一条河道走。这条河道把我们带到了洮河宽阔的河床中。我们的道路延伸到洮河河谷为止,那里有一个王家村,5户人家。我们骑马在河岸上逆流而行,走了数俄里路,直到一座高山脚下的一渡口为止。

骑马走向渡口的下坡路很陡。渡船借着固定在两岸的一根绳索横越200-250庹宽的河流。河对岸地势平坦,耕作得很好的农田和树林带宽达数俄里。一条林荫路引导我们走进了山脚下的一个名叫唐汪川村的村子。这个村子看上去像一座小城,因为它四周有城墙。听说村里有400户人家。种植小麦、大麦、大豆、青稞、糜子、谷子以及少量豌豆、罂粟和水果,平均产量是所播种子的5倍。全年没有暴风,但有强西南风。从中国农历十一月到来年三月下雪,但在地上积不起来。四、五月间下雨。一天的行程根据我的地图是18-19俄里,但估计有23俄里,因为许多弯路在地图上没有标出来。

3月19日 索南坝村(Sonanpa)(今东乡县锁南镇)

早晨我们出发时,天气特别好,简直可以说是春天气候。从村子的西南边,地势就开始抬升,向上直通山脉的顶端,这座山脉从南面阻断了洮河河谷。我们一口气向上爬了4俄里半的路,无数的弯道尚且未计算在内。整个上坡路都十分陡峭,只有一两小段路例外。头两俄里半的路程地势升高了约600米。道路似乎都是沿着一条两庹宽的台地壁架走,而且是在下雨天,黄土跟黏土一样泥泞,简直无法爬行,就像神话故事中闻名的玻璃山那样。在山顶上,视野跟在箭山子顶上十分相像,但更加宽阔得多。而且也更美丽得多,因为山脚下就是管理良好、炊烟袅袅、果树遍野、生机勃勃的洮河河谷。洮河宽宽的浅棕色水带在河谷中蜿蜒曲折地向前流淌。洮河的另一边是无穷无尽的黄土高山,有的高,有的低,许多相互有山沟相间的黄色山梁朝各个方向奔驰,形成一团杂乱的山群。朝东望去,景色依然,远处更有美丽的皑皑雪峰点缀。道路沿着我们爬上来的山梁或山脊向西南而行,时不时地绕着某个山顶回旋。道路两边都是深谷,有时候山梁的几条坡急剧向下奔泻入谷,有时候形成无数小台阶的山坡逐级下降进入山谷。过了这个山谷,依然是相同的黄土山梁,有时候出现一座山峰,高高耸入天空。山顶上常常长有一棵树——经常是大片区域中绝无仅有的一棵树。到处都是山壁陡峭的、或台阶式的山谷,或者说沟壑。这种灰黄色的山地景色让人感到难以言表的凄凉和单调。你可以想象,你似乎骑马走在一个渺无人烟的沙漠高冈上。然而时不时地却有一个小村落映入眼帘,这个小村落有时候建在山谷底部,有时候建在半坡的台地上,再就是建在较高的山顶上。对于用相同的黄土建的围墙和房子,你几乎在色调上无法与周围的土地区分开来,尤其是他们大多数没有在村里种一棵树作为标记,在这种情况下就更难以识别了。然而,我们越往前走,村子的数量越多,而这片不受欢迎的沙漠,经过仔细观察,证实是充满了生机。山坡上大多数台地都已被开垦为一小块一小块的农田。等到春天来临,或者从初夏开始,所有的农田都披上绿装,那时候景色将变得十分迷人。有的山头上装饰着一座麻扎式的建筑物(陵墓)或一个坟堆,墓地里插了好些花花绿绿的旗幡。前面不少村庄种了树木,绿油油的颜色十分养眼。

当你在黄土丘陵中走了几个钟头之后,你的要求就不怎么高了。房子都很小,大多数建在一块狭长的土地上。这样的村庄往往是沿着山坡逐级往上攀升。大多数村民都是在陡峭的黄土坡上简单地为自己挖一个窑洞,并在窑洞口建一道土墙篱笆,围成一个院子。在一天行程中,我们路过了整整7个这样的村庄。都是小村子,较大的一个名叫大弯头(Tavanthu)的村子,听说有40户人家,分散成几个居民点。除此之外,我看到了道路两边其他一些村子,许多道路或者更确切地说许多山间小道纵横交错,把这些村子相互连在一起。

这里的居民都是东乡人(今东乡族,笔者注)。他们头戴单薄的圆顶小帽,黑色或白色,外带稍微外凸的边角,很容易识别。妇女像汉人女子一样缠着小脚。但她们头发从左往右梳,前额披着一大束流苏,头的周围包一块大白头巾。除此之外,男女的装束都跟汉人的普通服装一样。无论是老人还是年轻人,都长了一副蒙古人的单眼皮眼帘。头发黑色,眼珠或者是黑色,或者是非常深的颜色。他们看上去脾气很好。

在这一天的行程中,道路与景色都一个样。骑马走了25俄里(根据我的地图是20-23俄里)之后,我们到了索南坝村。村里有100来户人家,其中只有14户是汉人。牲畜数量据说多达约200头驴和约300只山羊与绵羊。马和牛很少。一般看来这个地方的居民很穷。听说,大弯头村里一半以上的居民没有一头牲口,青沟湾(Tshyngo van)和索南坝村半数村民处于困难的状况。这里种植小麦、大麦、青稞、大豆、糜子、土豆和少量果树,产量以前是所播种子的7倍,听说去年下降到4倍。土壤极其贫瘠,必须经常加以变换。听说这里不刮暴风,主要刮西风,但东风也很普通。从中国农历九月到来年三月下雪,地面积雪可以保持到新年为止。四月至九月期间下雨,但雨量很少。在一个小营盘里驻扎着一哨马队(40名骑兵),属河州守备队管辖。马队指挥官是马游击(juti),他与他的全队士兵都是回民。

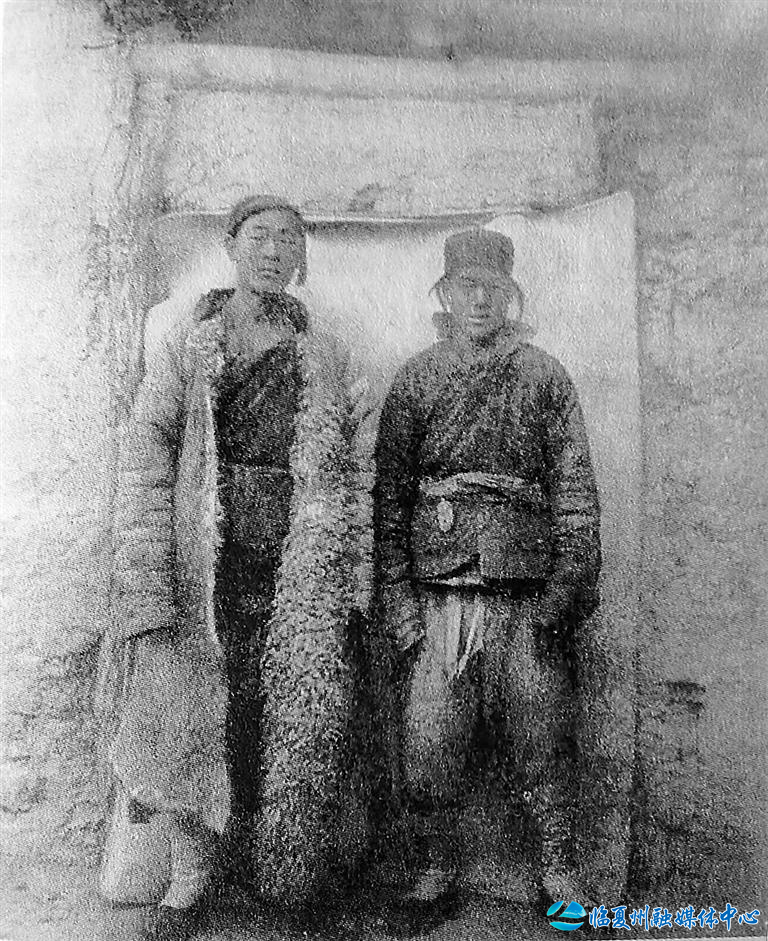

索南坝村的两个东干人(回民)

3月20日 河州城(今临夏)

今天一天路程的情况与昨天的相同,只不过山谷不那么陡峭,村里和山上的树木都很密集。在唐汪川那里我们爬上了山顶,自此之后我们一直看到同一座白雪皑皑的山脊,现在看得更清楚了。这倒不是因为我们离雪山近了,而是因为我们与雪山之间再也没有能够阻挡视线的高山了。山地的颜色开始泛现红色,我们越往前走,这种色调越发浓重。从山地的断层面看,特别是下面的地层是具有这种颜色的。红色使景色显得更加美丽。在几座山坡和未开垦的台地上,看到了去年生长的草茎。有人告诉我说,夏天的时候,大部分山坡都是绿茵茵的草地。恐怕只有河州附近的山坡才如此,其它山地未必长绿草。东北方远处就看不到任何长草的迹象。

骑马走了约8俄里路后,我们到了柳树湾村(Liu-shi-van),村里有17户人家,其中2/3是汉人,1/3是回民。再走两三俄里路后,下坡的路很陡,只不过不像唐汪川那里的坡路那么陡了。山丘脚下是宽阔的大夏河河谷。在南面数俄里远的地方,有一座黄土山丘似乎把河谷分割成两条,河州的东、南和西南三方都有高山雪岭环绕。高山往东去,渐行渐低,看上去似乎在40°转角的方向沉入了天际。山的名称,东面的叫太子山(Teitse shan),西南面的叫鸡冠山(Tivo shan)(笔者注:应为积石山)。在137°转角方向高高耸起另一座雪山,其走向看来是自东南往西北。它在远处看上去朦朦胧胧,十分模糊。过了河谷,是一块十分广阔的、相当陡峭的黄土台地。在这些山丘之间的全部土地都已开垦,管理良好、清理干净的农田一望无际。在下面的河谷里,至少可以看到二十来个小村庄。我们急冲地顺着陡峭的山坡往下,越过了两条自东南方向流过来的小河。河水呈铁锈色,这是因为浸透红土颗粒的缘故。然后,我们来到了大夏河边,并通过一座躬状的弧形木桥过了河。我们骑马继续走了数俄里,穿越了一片广阔的平原,那里人们正在进行播耕工作。过了平原,我们就进入了河州城。河州城墙已经塌陷。一天的行程估计有22-23俄里。

3月21日 河州城

汉城方圆,南北好几俄里,东西3/4俄里。它位于离大夏河河谷北岸高地约一俄里的地方。古老的已严重塌陷的城墙是砖砌的,约6庹高,建有许多敌楼。城门前面都有通常的护卫建筑,分别朝向西、南和东。城墙围绕的城区里建筑不多。看不到庙宇,也没有其他装饰性的建筑物。只有一条短短的主要街道看上去交通十分繁忙,但就是在这条街两旁的商店,陈设都十分简单。南城墙墙外和西南角,有片回民聚居的郊区。这个郊区更富有生活气息,交通更加繁忙。只需走过一座从河流引入的很宽阔的运河木桥,就到了回民郊区。两座方盒子形状的亭台,一般悬空在棕色河水之上。这是当地的餐馆。集市街上挤满了小商铺,商品有的陈列在柜台上,有的摆放在笸箩里,或者简单地摊在地上一块粗布上。固定在长木杆上的白色四方形遮阳伞多如树林,几乎挡住了骑马人的道,因为这些遮阳伞都是斜插在地上的洞穴里的。然而当骑者向前走的时候,就有人自动把伞抬起来,让开了道,而无需别人要求他们这样做。街上汉人的人数大体上与戴黑白小圆帽的回民相等。有时候人群中夹杂着一两个身披红黄相间颜色袈裟的喇嘛。

在市郊中心一座不起眼的房子里,住着一个并非不重要的小人物,他就是马尕梁统领(Ma Ca-liang)。他有一个汉人将军的头衔,这是他作为义和团运动著名领袖董福祥(Tung Fu-siang)属下在战场上荣获的。我到他家去进行礼节性拜访,我不否认,他给我留下了深刻的印象。当有人告诉我说,他明天早晨要到乡下去,我派人在早上七点半就把我的名帖给他送去。瞬息之间,我分不清楚,迎着我走来的、步履轻快、年轻、青年体态的人,竟是一个60岁军人。此人我在兰州时就已听人说起过。没有一丝灰白头发,但近距离仔细观察,就看到脸上有许多皱纹,他的青年时代早已过去。他头戴中国士兵的郁金香状的黑色头巾,头巾的一角挂在左耳后面,从中露出的轮廓分明的脸面看上去很英俊。他有一个直视对方眼睛的习惯,似乎要看透来客的内心意图。有时候在他漂亮的深色眼睛中流露出一种意气消沉的神驰,当他从沉思中清醒过来回答问题时,脸上总是挂着淡淡的一丝微笑,就好像对自己的一时走神表示歉意。他怀着极大的兴趣察看我的步枪,并展示他自已的几支步枪。一眼看去就可知道,他的枪保养得很好,完全是一个爱好枪支的人对自己的藏品爱护的样子。他凄凉地微笑着说:“欧洲人卖给我们的都是放在家里不中用的东西。”遗憾的是,我与马尕梁的结交仅限于这一次拜访。如果对他进一步作些了解,一定很有意思。

汉城里看不到任何古老的纪念性建筑物,而回民聚居的郊区尚残存许多住宅废墟。我参观了两座古老的清真寺,从外表看可能有两百年历史。从建筑学看在很大程度上与我在固尔扎(笔者注:新疆伊犁河北岸)看到的清真寺相似。中国式的建筑群,四周围着围墙。进了外院,在入口的右边有一座装饰华丽的两层木结构建筑的塔。从外表看,很难判断此建筑物究竟是中国式的庙宇,还是伊斯兰式的清真寺。内部没有什么陈设,仅仅是一个空荡荡的大厅。天花板上挂了一些纸灯笼,墙壁上画有阿拉伯风格的装饰画或者突厥语文字。靠近门口的地方挂了一幅巨大的镀金字画,一进门就能看到中国皇帝的大汉字署名。按照中国人的理念,这意味着老百姓到清真寺来是为皇帝祈祷。在其中一个寺院里,我遇见了十来个年老的族长。为了进行祈祷,他们穿上了白色的长袍,使他们的样子看起来像新疆南疆或俄属突厥斯坦的撒尔特人(撒尔特族)。乍看上去,我以为他们是撒尔特人,我还奇怪,这群人怎么能够跑到这里来。但当我发现他们穿着其他的衣服(中国式的),我才明白弄错了。几乎所有孩子和年轻人都长着一副或半副双眼皮眼帘。我去拜会了两名毛拉,他们非常友好地接待了我。如果有更多时间或者换一个更聪明的翻译,那么可能会让他们讲得更多些。现在我只能满足于他们那种疑惑不定的眨眼睛和闪烁其词的回答。

马尕梁指挥几个旗的马队,士兵都是从回民中招募的。但除了军事指挥官的职务外,他还有一项安抚民众的任务,就是说把民众置于他的监护之下。但他不审理民事诉讼,而且除了他指挥的部队外,河州还有镇台。归镇台管辖的有好几支守备队,特别是稽兵(tsyping),所有不太重要的地方都派有稽兵。西宁另有一个地位显赫的镇台马将军,还有肃北的驻军司令马提督,他的驻地在甘州,他们都是回民。

河州镇台,一位友好的68岁老人,四川人。他跟许多中国老兵一样,全身都是伤疤。听说,战场上一颗步枪子弹从眼睛上方钻进了他的太阳穴,然后又从脸部另一面的下额穿出。这许多战争伤痕说明,中国的职业军人,不光能打仗,而且十分英勇。镇台拿了几支维护极差的老式步枪给我看,其中有河州枪械师制造的毛瑟枪。这种枪有何价值,自然是不言而喻的了。这老头认为,从欧洲买武器和机器纯粹是浪费金钱,因为朝廷不会管理,这些东西过不了多久就没有用了。

马尕梁说他不知道河州地区究竟有多少回民,也不知道这里的回民多还是西宁的回民多。农业人口他估计至少有60000家。地区官员告诉我,全部人口约300000人,其中50%是汉人。

3月22日 水潭堡村(Shui-tan-pu)

我们在河州呆了一天并在那里租了几头毛驴,以便把我们的行李物件运到拉卜楞,然后就在今天早晨出发了。出发的时间稍微晚了一些,因为马尕梁派给我使用的两名骑兵没有在规定的时间到达。两名骑兵一个挎一支漂亮的卡宾枪,Suhl/95型的,但只有10发子弹;另一个挎Speneer/65型步枪,带15发子弹。由于听说拉卜楞一带非常危险,尽管我有4支好步枪和足够多的弹药,但只有我和鲁卡宁会使用,所以我命令他们每人再要20发子弹。一个士兵回答说,Suhl型卡宾枪总共才有10发子弹,但另一枝卡宾枪的子弹可以再去要一些。但这也没有办法要了,因为弹药库的钥匙被马尕梁带在身边去乡下休息一个月去了。镇台无论如何派了两名扛着老式大刀的“亲兵”给我,以便加强实力。这两个兵把大刀扛在肩上,大刀上挂了几件衣服,而这些衣服在大多数别的国家被视为士兵野战装备之外的东西。他们腰间有一个好看的小盒子,盒子里有一小块剪成灯罩似的纸片,用来插在圆顶帽下面挡阳光的;还有一个眼镜盒,这个眼镜盒粗大的样子肯定有助于提高他们的社会地位;另有一根长烟杆儿和烟袋,以及别的小物件。他们的任务是步行护送我,每到一个路过的哨所,就换新的人。地区官员考虑到我的级别和身份应该有两名衙役陪同。所谓衙役,是一种奴仆,不能享有公民的权利。衙役,或者官方正式的名称“差人”(tseirin)的后代不能当官,与剃头师傅、戏子和太监可能都处于同一地位。我的马队里增加了5匹驮马、3名马夫、一付轿子和两名赶驴人,而同时我的小小的探险队也增添了混乱。

天气美好,按我们北欧的标准,已经是真正的夏季天气了。道路在离河流一俄里远的地方向前延伸,逆流而行,西南走向。河流的另一边是山丘和高山,右边两俄里以远的地方几乎是垂直的高地,我们越往前走,高地越发变得像山那样高,最后变成了流线型的黄土山脉,在我们前方远处,有一座黄土高山锁住了河谷,黄土高山的后面可以看到一座白色山峰在阳光下闪耀。这座雪峰我们在唐汪川庄时就已远远看到了。它的左边部分,当地老百姓管它叫太子山(Teitse shan),右边部分叫达里加山(Tardia shan)。

这片土地各处都耕种得很好,到处可以看到勤勤恳恳的农民在忙于耕作。犁的后面跟着蓝衣服的汉人和回民,光着上半身,头戴宽边无顶大草帽,帽边微微下倾。他的后面跟着他的女人,摇摇摆摆,小脚莲步,在向犁沟里播撒种子。大多数妇女服装鲜丽,她们的短袄镶着花边。有的隔一小段距离的铧,铧头对着前进的方向。在黄土山区和兰州地区,我看见人们都使用这种犁,犁还与播种机连接在起犁头的上方安装了一个分口的木漏斗。漏斗的后下边有一道窄缝,漏斗底部固定一个木栓,木栓的外端系了一块石子,当犁头前行时,石子前后晃动,带动木栓朝水平方向移动。这样,种子就滚动着从漏斗里往下跌落。种子顺着两个木斗滚落到铧犁后面的犁沟里。地耕得很浅。拉犁的是一对毛驴,一头毛驴一头牛,或者一对牛、两匹马,换句话说,几乎用上了所有能赶着走的畜力组合,就是没有使唤上鸟罢了。尽管这些牲口作为耕畜长得太瘦小,但无论如何都能完成几乎相同的工作。牛跟毛驴一般大,换句话说只是牛犊大小。

我们走过了无数个村庄,这些村庄分布在离道路不同距离的地方。在村子十分密集的建筑群之间,很少看到有单独的房屋。河谷逐渐窄了起来,我们的道路离右边的山丘很近。我们先后走过两个村子,宋家庄(Sung-dshia-dshuang)和秦家庄(Tshing-dshia-dshuang),在离河州约20俄里的地方,就到了上面提到的山丘脚下。我们越过了自西流淌过来的一条小河,接着骑马经过了一个较大的村子,双城村(Fang-tshung)地形现在变得愈来愈像高山性质。河流分成了三道支岔。槐树关河(Huei fu guan ho)从东偏东南而来;大夏河(Teisha ho)从西南方向来;老鸦关河(Lova guan ho)从西北方向来。这个方向,我们可以从路上认出来;40俄里的地图上标明,最后一条河的流向是从西而来。我记录下来的河名与地图上的名字也不相符。在这三条河岔之间插进了两座像锲子样的相当陡峭的小山丘。两座山的山顶上都装饰着一座庙。我们的道路沿着中间的一条河流走——大夏河(今夏河),也就是拉卜楞河。我们通过一座高拱形的摇摇晃晃的木桥过了河,这段河道宽8庹,水流充沛。听说河水很深,个头小的马可以没过背。山丘又已远远离去,我们继续沿着相对宽阔的河谷前进。地面上有一些石子,但依然有耕地,只不过村子规模小了一些,看上去穷一些。地势的上升几乎发觉不到。我们骑马越过了离早先的地方一、二俄里远的大夏河支流,拓敕坝河(Tuo tshi pa ho)(笔者注:应为多支巴河),穿越了5个不起眼的村子,然后就在水潭铺子(Shui-tan-pu tchi)安了营。我们所住的农舍宽敞、开阔,一半当作马厩,另一半是一个大炕,上面适合睡8个人。农舍里都有地方安置每一个人,每一匹马、轿子、行李物品和炊具。天阴了下来,傍晚时分刮起了风,天气变得很冷,所以大家谁也不会反对屋子里多一些动物的体温了。白天走的路程算起来有30-31俄里。在走最后一段路时,我的严重的关节炎发作了,让人扫兴之极。现在尤其重要的是保持健康。水潭铺子约有40户人家,其中不到20家是汉人,其余是回民。村里有20匹马、12头骡子、100头驴和60头牛。春天有暴风,是从东面刮来的,更多是从西面刮来的。雨水很少,但庄稼生长大部分靠降雨。自十月至来年四月下雪。种植小麦、青稞、大麦、大豆和豌豆。产量是所播种子的4倍。

3月23日 槽口村(Tshogu)

早晨天空灰蒙蒙的,天气实在太冷,大家把毛皮大衣、皮帽和手套都戴上了。在水潭铺子南边,河谷到了尽头,山连着山,群山之间只有一条200-300米宽的峡谷,大夏河就在峡谷中蜿蜒曲折地流淌。峡谷两边的山非常高,太子山和塔尔爹山再也看不到了。在离村子不到半俄里的地方,我们从桥上过了河。河那边是关塘村(Kuan tang),另一个名字叫关门(Kuan-men),这个名字刻在峡谷入口的一座大石门上。我们跟通常一样沿着峡谷和狭窄的山沟走。道路有时候在下面的河道里走,有时候沿着一条狭窄的壁架往上爬高数庹,然后围着一座山嘴相当陡峭的山尖绕行,但没有特别陡峭的山路。那些壁架或河岸路则经常十分狭窄,多石子,有时候用编织的树枝进行了加固。上坡和下坡都很陡峭。但总体上说,道路还是适合于马队行走的。我们迎面遇到了相当多的驮运各种货物到拉卜楞去的牦牛队,回来时大部分运载着生毛皮。几乎所有的河谷缓坡都开垦成了农田,那里也有少量农舍。从这里开始,居民几乎都是藏族人。很少,有东干人(回民)……

通过对《马达汉西域考察日记》中对临夏部分的记载来看,有以下几个特点:

一、从时间来看:该考察日记记载的时间为1908年3月18—22日,共5天,距今已有116年时间。

二、从考察线路来看:从兰州出发,经过东乡唐汪川,乘扯船渡过洮河,经锁南坝、东川到临夏市,再向西经双城、马集,从土门关进入夏河境内。

三、从考察情况来看,有以下几个特点:

1.在临夏考察期间,官方非常重视,这在他的日记中多有表述,如文武官员接见、派出兵勇护送等等。

2.他对经过地方的沿途风光着笔很多,写作也比较详细。

3.他具有良好的地理知识储备,对所经地方山川地理描述比较准确,对经过高山、河流和道路的高度和宽度都有所记载,充分展示了他作为一名探险者的学术素养。

4.他对临夏独特的少数民族——东乡族和撒拉族与他考察经过的其它地区人种进行了简单的比较研究。

5.他对接触到的临夏官员、士兵和普通百姓等时行了比较深刻的描写,寥寥数语,使一些人物神态跃然纸上。

6.他在考察中在临夏部分中留下了三幅人物图片和一幅实物图片,可以说是临夏现在的最早摄影作品。

7.他对当时的临夏市区集市进行了详细描写。

8.他对临夏与甘南州民族贸易进行了描写。

四、由于马达汉不通晓汉语,所以他的所有问题必须经过翻译才能沟通,因此他的日记中对临夏民情考察着墨不多,正如他在日记中所说:“如果有更多时间或者换一个更聪明的翻译,那么可能会让他们讲得更多些。现在我只能满足于他们那种疑惑不定的眨眼睛和闪烁其词的回答。”